两位“俄狄浦斯王”在当代

作者:石鸣

2018-02-24·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4993个字,产生1条评论

如您已购买,请登录

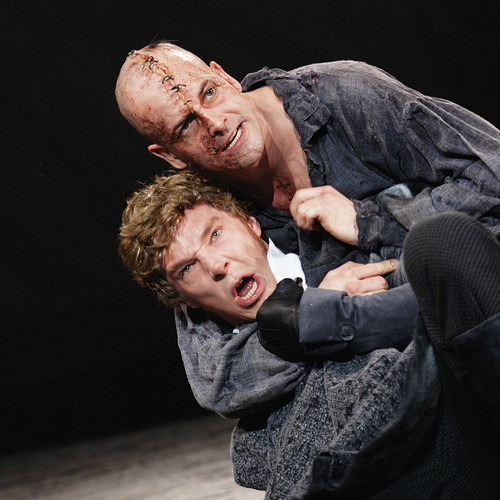

( 歌剧《俄狄浦斯王》剧照 )

《俄狄浦斯城》接着《俄狄浦斯王》,三天内两部戏接连演出,因此有人形容为过了一个“俄狄浦斯周末”。从制作角度看,两部戏差别巨大,前一部是德国柏林德意志剧院的话剧,由当代德国人把四个古希腊剧本改编串联在一起;后一部则是易立明导演的歌剧,剧本改编和音乐创作完成于20世纪初,分别出自大名鼎鼎的让-科克托和斯特拉文斯基之手。然而,比较起来,这两部戏实质上却有不少相似之处:都对原文本做了符合自身表达需要的大幅剪削,都在剧情上清晰附着了至少一个坚硬的现实议题,都有一个明显的风格特征:理性思辨。

从内容含量上看,《俄狄浦斯城》是一部相当有野心的戏,它集合了古希腊悲剧三大作家关于俄狄浦斯家族故事的作品:第一幕改编自索福克勒斯的《俄狄浦斯王》,第二幕改编自埃斯库罗斯的《七将攻忒拜》和欧里庇得斯的《腓尼基妇女》,第三幕则来自索福克勒斯的《安提戈涅》。三幕戏,重新构架了一部新的忒拜三部曲。“当我们把四个剧本串联起来考虑时,注意到了三个与之前单独看时感受不同的地方。一个是安提戈涅的发展变化,她从一开始的温顺女儿,到后来成为坚定表明立场的女斗士,甚至可以说到最后她变成了一个女恐怖分子。第二个,则是克瑞翁这个角色的整体发展变化,他一开始是恭顺的臣子,后来他被扔到权力中心,他要学会如何行使权力,并在权力中心生存下去。对于他来说,这也是一条非常艰难的路。第三,对于命运的传承,比如父亲诅咒儿子,似乎是父亲造成了儿子的死亡,整个家族的悲剧命运有一条清晰的线索。”导演斯蒂芬·基密西这样告诉本刊。

如此庞大的创作体量,演出最终却只有干净利落的两个半小时。出于简化的考虑,原剧本中的歌队被悉数删去了,尽管这其实是许多观众来看古希腊悲剧时最期待的部分。全剧一开始,舞台尚未亮起,便是两个童声在剧场里回荡,叙述了忒拜城的危机和长者歌队的入场,还未待人回过神来,接着便叙述了歌队退场,并且“一去不回”。这短短几分钟的序幕让人遐想联翩。在斯蒂芬·基密西看来:“孩子象征着天真无邪,他们尚未堕落腐化,尚未被社会的潮流所湮没,一切在他们身上都有可能,孩子的身上也寄托了我们的未来。除了这些联想因素外,我们将歌队前置,也是为了刻意与随后歌队的彻底消失形成对比。我们向民众提出的问题是:剧中的我们在哪里?我们能做些什么?剧中出现的不是索福克勒斯笔下的‘长者歌队’,而用‘少年歌队’来代替,这恰恰是为了告诉我们,这部戏关注的是未来,人类一个可能的民主化未来。”

文章作者

石鸣

发表文章2篇 获得0个推荐 粉丝121人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里