延伸阅读 | 我们为什么爱唐朝

作者:中读课代表

2022-02-15·阅读时长10分钟

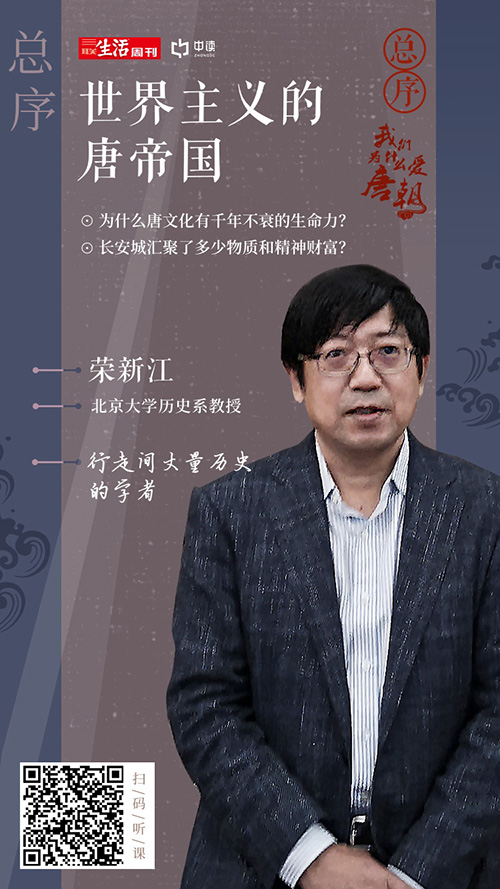

三联中读的朋友们,大家好,欢迎收听“我们为什么爱唐朝”音频课。我是荣新江,我是北京大学历史系教授,主要研究隋唐史和中外关系史。这一讲,我将和大家谈谈唐朝的概貌,由此给大家提供一个引子。

我们一般都说汉唐是中国古代的一个盛世,但是为什么唐朝有这么大的生命力?主要有两个方面原因:

一,唐朝对前此400年的混乱历史进行了制度、文化上的统合;

二,唐朝的“世界主义”,它是一个开放的帝国,所以对各种各样的外来影响兼容并蓄。

唐朝的统合能力

从第一个方面来说,我们把唐朝称为“律令国家”,因为它把中国自汉魏以来的传统律法、律令做了一番非常完善的总结和提炼,形成了律令制度。比如在唐朝有律、令、格、式,“令”和“式”是一种行政法,即详细地规定了“你怎么做”;而“律”和“格”是“如果你犯了错,那要如何惩治”。这些都有非常严格的规定。

现在我们还可以看到保存下来的唐朝“令”的残本,比如完整的《唐律疏议》。当然一些类似于“格”和“式”等具体规定已经丢失,但实际上我们从这些保留下来的文本,可以看出唐朝是把自汉代以来的各种制度进行了一番整合和调整,同时也吸收了北魏时期拓跋部族进入中原后带来的一些北族制度的影响。

比如,唐朝伟大的长安城与中国传统礼制下建立的城有些不同,即把宫城放到北面,市场则在南面,这实际上就是受到了北魏的都城——平城的影响。北魏的平城采用宫苑制度,有宫城也有苑,其北苑就是皇帝打猎的地方。长安城也是如此,大明宫、太极宫以北是一个禁苑,在长安城的北面没有发现过唐朝的墓葬。因为整个禁苑是圈起来的,没有人敢进去,所以像杜甫他们都只是想象皇帝在里面做些什么。

宫苑体制,实际上是从北魏沿袭而来的。在汉末陷入中原战乱分裂后,很多世家大族纷纷迁往河西、北燕或南方等地。陈寅恪先生专门写了《隋唐制度渊源略论稿》,对各种制度做了整理,研究这些制度到最后如何整合在唐朝的制度文化中。陈寅恪先生在书中特别讲到“都城制度”。经过这些年的研究,如今我们对“都城制度”的理解也有推进,但究其基本,“都城制度”即是把西域的一些工匠所带来的域外技术、文化等糅合在唐朝的制度文化中。

▲ 陈寅恪著《隋唐制度渊源略论稿 唐代政治史述论稿》

生活·读书·新知三联书店,2015年版

其实在思想、文化、宗教、艺术各个方面,唐朝都是对当时东西南北的一个总结,它立于长安——天下之中,所以对于前此不同区域、不同种族的文化都做了一些整合和取舍。在学术文化方面,比如说儒家经典是最重要的思想文化的组成部分,也是很多礼法方面的思想根源,但是对于儒家经典,唐朝基本用的是南朝的学术。从汉魏到六朝以来一些传统的学说,比如很有名的郑玄注《论语》,后来我们就看不到了,因为唐朝用了何晏的《论语集解》来讲《论语》,郑玄注的《论语》就慢慢丢失了。

所以为什么我们今天在敦煌、吐鲁番文书中发现了郑玄注《论语》就很高兴,因为清朝的儒生下了很大功夫汇辑郑玄注《论语》,也仅仅只是辑了十分之一。可是我们在敦煌、吐鲁番凑起来的郑玄注《论语》有一半多。为什么呢?就是因为敦煌、吐鲁番比较偏远,虽然已经进入唐朝很长一段时间了,学校都用何晏的集解本,但是私塾还是用郑注《论语》,所以就留下了很多。

在“文化大革命”期间有一个重要的考古发现:一个12岁的小孩子卜天寿写的《论语郑氏注》抄本。当时很轰动,郭沫若还为此写了文章。这就表明在南北经书统一之后,北方的经书仍在一些家庭的私塾中传授。

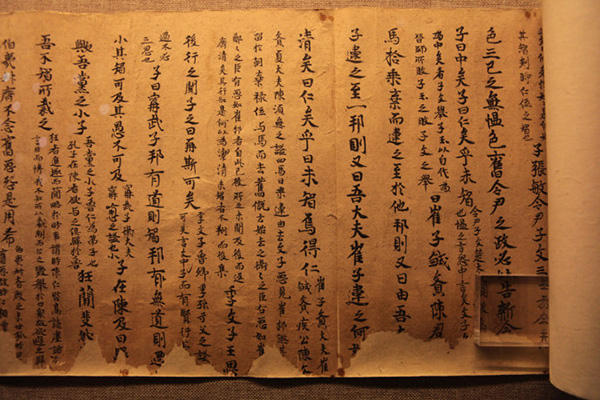

▲唐 《论语郑玄注》卜天寿抄本

吐鲁番博物馆藏

其实,佛教、文化、艺术也是如此。比如唐朝之后,小孩识字用的《千字文》是南梁时期定型的;要学书法,是学唐太宗非常推崇的王羲之。虽然不能说都是南朝的,但是整个思想文化上更多的统一是采用了南朝的。因为南朝历经东晋、宋、齐、梁、陈,文化都相当高,而北朝的拓跋入主之后,虽然也有一些文化的提升,特别北魏孝文帝从平城迁到洛阳,要汉化争正统,但是北朝整体的文化水平没有南朝这么高。其实(这一现象)从隋炀帝就开始了,到了唐朝之后,在文化、艺术、思想方面基本上就是沿用南朝。

包括佛教也是一样,现在大量佛教的注疏部分(即佛经的解说),比如鸠摩罗什译的《法华经》等经书的注疏,唐朝用的更多的也都是南朝的,北朝的很多经书后来都丢失了。我们研究敦煌、吐鲁番,认为最有价值的是那些北朝的经书,这可以让我们知道,北朝的经师跟南朝的经师有什么不一样的说法。玄奘为什么要西去取经,都有这方面的原因,即中原的一些学说不够了,他们要到印度去寻找。

其实诗歌、小说的流行,都是魏晋南北朝以来的一些趋向,使唐朝得以有了这样一个诗歌的社会:不管高水平的李白、杜甫,还是小孩子写的打油诗,我们看到的唐朝是一个整体的诗歌的社会。比如长沙窑烧制的瓷器上,我们看到的那些诗歌,都是普通人创作的,人人都可以说上几句的。另外,小说在唐朝也非常流行,比如科举的行卷,他们要写传奇小说给大家看,还有《太平广记》里收录的那些小说,很多都是长安社会上流行的东西。

▲ 长沙窑青釉褐彩诗文执壶

湖南省博物馆馆藏

唐朝的世界主义

从第二个方面来看,唐朝是一个世界主义的国家,非常具有宽广胸怀,可以接受外来影响,且能够对这些外来影响兼容并蓄,产生出新的文化。它并不只是一味地接受,同时它也是一个大熔炉,把这些东西融会贯通。所以唐朝是非常具有国际号召力的。

我们平常都说唐太宗是一个伟大的皇帝,当然也有史家吹捧的部分。其实隋炀帝也很伟大,只不过他折腾得太厉害。隋炀帝时期的国家图书馆的藏书,比唐朝最盛世的开元天宝年间的藏书还多,这是非常了不起的。但隋炀帝的历史是唐太宗时代的史官书写的,因此我们现在看到隋炀帝都是坏的,唐太宗都是好的。

但是唐太宗确实是一个金光闪闪的人物,非常了不起。他除了是一位伟大的皇帝,还是天可汗。他在贞观四年(630年)灭了东突厥,整个北面的游牧民族都归属唐朝的管辖,这些人公推他是天可汗。所以对于唐朝来讲,他是皇帝;而对于整个的周边民族,他是天可汗。

▲ 唐太宗画像立轴

台北“故宫博物院”馆藏

唐朝630年灭东突厥,658年灭西突厥,此后唐朝的疆域包括了今天塔里木盆地的天山南北(即北疆、南疆)、葱岭以西的吐火罗斯坦(即今阿富汗、巴基斯坦)、北边的索格底亚那,就是粟特地区(今乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦)。唐朝的文献叫“波斯以东”(波斯,即今伊朗),波斯最东界的疾陵城(今伊朗扎博勒)是唐朝最西的一个都督府——羁縻州都督府。唐朝用“羁縻州”的形式来管理这些国家,这些国家的王统不断绝,都有国王,但同时又是唐朝羁縻州的官员,每位国王都是唐朝的一个都督,或是一个州的刺史。大的是都督,小的是刺史,足足好几百个。如此一来,从波斯以东都是归属唐朝的羁縻州。

唐太宗作为一个天可汗,可以直接下诏。如果这些国家的国王去世之后,要扶立新的国王,唐朝必须要下册书,他才是一位合法的国王。这就是所谓的“册封体制”。我们在研究制度史,总结唐朝的对外关系时,发现有这样一种“册封体制”。

通过天可汗、羁縻州等方式,唐朝的统治疆域一直划到中亚地区。我们读《资治通鉴》,其中有一段就是说从开远门(唐代改名安远门,是隋唐长安丝绸之路的起点),即唐朝长安的西门,一直往西,非常富庶,其中最富庶的地区是陇右(今甘肃东部)。可能现在我们几乎不能想象,但其实过去的政治经济文化中心是在关中,比如今天丝绸都是南方的最好,但那时的丝绸产地是长安、关中、河南、河北、山东等地区。“安史之乱”之后,中国的政治经济文化中心往南迁,以前唐朝的政治中心、文化中心、经济中心都在中原地区,所以《资治通鉴》里说的一点都不假,实际上当时的人是可以不带兵器,一直走,走到中亚,因为都属于唐朝的控制范围。

唐朝又是一个律令制国家,所以它对这些地方有一套管理体制。比如打完西突厥,就会“开通道路,列置馆驿”。什么叫馆驿?就是在唐朝,每三十里立一个驿站,如果“非通途大道则曰馆”,就是说如果不是很好走的地方,就立为馆,而平常则立为驿,同时,驿和馆与长城的烽燧线是符合的,所以有烽有驿。

我们现在在吐鲁番文书中,看到“封大夫”实际上就是封常清(690—756年,唐朝名将);还有“岑判官”,也就是著名的诗人岑参。他们这样的唐朝官员在过每个驿的时候,官府都是给马的,所以唐朝的行政效率非常高。为什么?唐朝规定了一匹马一天走多少里,每到一个驿是要换马的,每天都能走,而不是一匹马一直从长安走到安西、龟兹(今库车)。平常在驿中要养一些马,来了一个(官员或使者)就换另一匹养得肥壮的马,再驮着这些官府的使者、官人,还有运输的东西。“应驮白练到安西”,路上是一站站运的,可见这套体制非常发达,而且每一个过往的商胡都是有登记的,所以它不怕人丢掉。

那些商胡也不像行走在比较危险的地区。我们通常说五百商胡遇盗图(即《胡商遇盗图》),需要几百人过强人出没之地,但是在唐朝的和平环境下,一两个商人就敢走。我们在吐鲁番文书里经常看到一两个商人带着商队就敢走,因为他们是在唐朝这样一个环境下,而非动乱的环境。有的学者不太清楚,说这么少的商人怎么能够证明丝绸之路的繁盛?但是实际上他不知道背后的这套制度。

▲ 莫高窟第45窟 《胡商遇盗图》

商人们到了塔什库尔干,过一些山口或者其他一些比较危险的地方,还是集中到一起走,然后再分散开来;或者在不受唐朝控制的地区,他们要集成一个比较大的团队一起走。所以通过这样一种中西交通的形式,唐朝把中亚、西亚、南亚、北亚的各种各样的文化吸收融入到自己的文化母体中。

如果我们以长安为例,就可以看到各种各样的学术界称之为“胡化”的现象。各种“胡化”其实是包括了物质文化各方面的生活,从生活器皿到生活方式。比如唐朝人建一个凉亭,采用西亚的一些方法,把水从上面浇下来。长安是一个很闷热的地方,因此他们就把西方的一些生活方式搬进来。

比如白居易喜欢住在帐篷里,他在自家院子里搭了一个帐篷,其实是受北亚游牧民族的影响。虽然他在“安史之乱”后,在口头上极力反对胡化,但实际上他们的有些生活方式已经改变不了了,包括他们吃的食物,比如胡饼、饮料等。

还有他们打猎喜欢带的一些动物,观赏用的哈巴狗就是这时候进入中国的,唐朝的皇帝还养奇塔豹,就是文豹,是一种北非和阿拉伯半岛产生的猫科动物,它们被粟特人运进来,几乎是陆地上跑得最快的动物,但是它没有耐力,只能跑很短的一段路程。所以唐朝的人把它训练好,骑在马背上。比如在永泰公主墓、懿德太子墓、章怀太子墓都可以看到相关的文物。还有后来发现的金乡县主墓中,(有一件文物是)有个唐朝模样的女孩子,背后驮着一只猎豹去打猎。他们让它在猎物出现的地方慢慢匍匐下来,等猎物一出现就把豹子放出去,它再非常快地追上猎物,把它扑倒。就像现在人在阿尔卑斯山上滑雪一样,唐朝贵族最刺激的就是玩这些东西。

▲ 唐 胡人狩猎师携猎豹陶俑

西安唐金乡县主墓出土

当然在服饰方面,我们也可以看到唐朝人穿的一些织物,比如半臂。女扮男装就是穿胡服,女孩子穿的所谓“男装”实际上就是紧身窄袖的胡装。此外还有很多技术产品,都被胡人或汉商慢慢地带进来。

所以这些东西到了长安、洛阳、成都等唐朝的大都会,实际上就进入了一个改造的大熔炉。其中可能有一些工匠,把中原和西域的一些花纹糅合在一起,形成自己的一些花纹,所以我们有陵阳公样(注:音频口误为阳陵公样)、有何稠造的比进贡(丝绸)还漂亮的丝绸、织锦的记载。

唐朝接受了西方的一些影响,重新制造出来一些物品,比如说棱角分明的金银器,唐朝可能把它做成瓷器或铜器。因为西方主要是金银,比如我们从何家村出土的唐代窖藏,都是金银器,但那就是普通人家的。因为它不是在王府、宫殿中出土,刚开始我们都觉得这个不得了,认为它一定是皇家的。其实在唐朝长安城中,一般的贵族人家绝对可以拥有这样的金银器。当然也有很多是皇帝赏赐,是从宫廷来的。

▲ 唐 鎏金凸花银盘

西安博物院藏

如果我们看唐朝的史料,会发现皇帝赏赐金银,史不绝书。所以日本学者加藤繁要写唐代金银之研究,他说:长安城中的金银史料太多,我不要讲了,我要辑出在长安之外的金银史料。这也表明唐朝的金银器非常之多。

唐太宗发动“玄武门之变”前,给那些守门的人一人发一颗金挺(金刀子)。因此守卫到时就会跟随他拼命作战,然后比如说唐玄宗干掉韦皇后,那就一人赐一床金银器。以“床”为单位,那得有多少!所以在唐朝长安的贵族百姓人家,都拥有很多金银器,也就是所谓的“钟鸣鼎食”之家。这实际上就是受到了西方的影响,因为中国传统上都是陶、漆器做锅碗瓢盆,但唐朝长安是用金银器。这些金银器皿也的确是影响了中国,后来有其他的用中国传统质地制作成金银器式样的东西,我们从法门寺、何家村的窖藏中也都可以看出来。

▲唐代特色的玳瑁螺钿八角箱

日本正仓院中仓藏

但是更明显的就是日本的正仓院。因为日本的正仓院是日本的遣唐使有目的的来求取一些东西,他们把唐朝的文化有目的、有计划地往回搬,经过很多年,它还保存得非常好,这是非常难得的。因为正仓院有账单,即正仓院的献物账,献物账中的记载跟实物都能一一对应,所以我们可以知道唐朝时那些物品的名字,也就能知道古籍中所说的这些物品是什么。因此我们可以通过正仓院来反观盛唐时期的文化,而这个文化其实是唐朝融会贯通以后又生发出来的,看着是异域的东西,但也有唐朝的味道。当然除了正仓院,在中国分散出土的东西也不少,包括敦煌藏经洞以及吐鲁番的墓葬中也可以反映出来。

点击海报

跳转至《我们为什么爱唐朝》正课

文章作者

中读课代表

发表文章297篇 获得0个推荐 粉丝3722人

中读发布课程书单、彩蛋、更新通知等信息的官方账号

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里