中国群星闪耀时

作者:蒲实

2017-05-10·阅读时长4分钟

本文需付费阅读

文章共计2176个字,产生16条评论

如您已购买,请登录

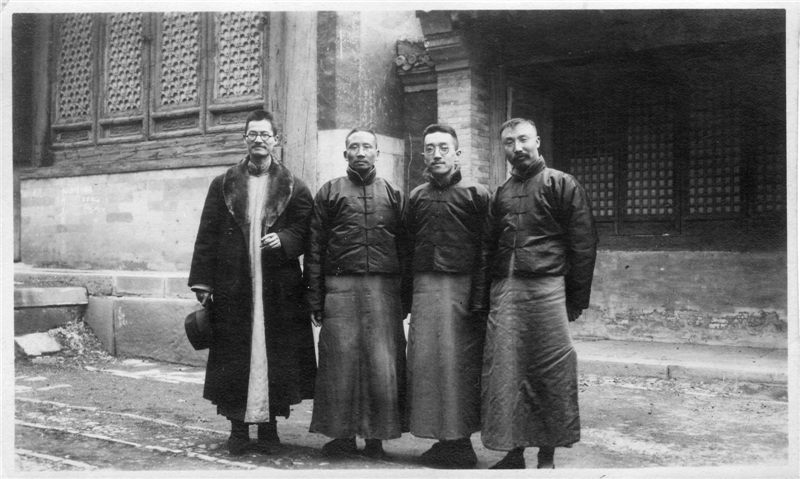

1917年1月,蔡元培正式到任北大校长。以此为起点,北大改制,陈独秀受邀北上,《新青年》移至北大办刊,胡适发表《文学改良刍议》并回国任教等等,都在这一年发生。其时,中国的文教制度正在经历从“学堂”到“大学”的艰难转型,蔡元培力挽狂澜,改变京师大学堂遗留的官僚作风,以“思想自由,兼容并包”的理念不拘一格吸纳人才,一时间,各种锐意革新的青年人才汇聚北大。在这个试图自外于政治的学术阵地,围绕新思想和白话文运动,展开了中国近代文化最活跃的争论、变革和复兴局面。

继20世纪之交的“戊戌变法”,至“五四”,中国的文化范式和话语发生了巨大转型,是一个“三千年未有之变局”。这变局中,新文化运动并非现代化的肇始。自甲午战败,主导传统秩序的儒家士大夫就开始激烈地改变中国的文化和政治。早在洋务运动时期,张之洞、曾国藩等士大夫就已经用“中学”“西学”等词汇描述其所处理的对象:中国、西方的知识、价值甚至制度,被涵括于“学”这个词,“中学为体,西学为用”。晚清的激进思想也初露端倪,出现了严复、谭嗣同、梁启超这样批评传统伦理道德观的知识分子,作为文教和政教主体的士大夫阶层,也在政府和社会中,努力兴办学堂,派遣留学生,推动立宪运动,变革广泛深刻。只是到袁世凯1914年复辟,文化保守主义氛围渐浓,这一“变局”遭遇了一次严重挫折。但在新文化运动到来之前,支撑着传统价值体系的社会和政治体系已经崩塌:1905年废除科举考试,1911年君主制崩溃,1912年时任教育总长蔡元培宣布经学不再是必修课程,同年大清律例也被废除。

文章作者

蒲实

发表文章153篇 获得12个推荐 粉丝1984人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里