朱松林,修复恐龙

作者:艾江涛

2018-02-07·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5129个字,产生4条评论

如您已购买,请登录

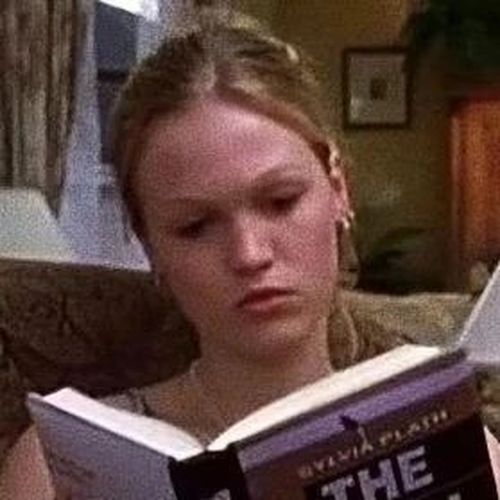

( 朱松林(中)和团队成员在拼装一具张家界出土的芙蓉龙复制模型

)

重庆的街头热得仿佛下了火,往年这个时候,朱松林和他的团队正在北碚区歇马镇一个租来的车间,修复拼装恐龙骨架。在渝中区的一个咖啡馆,60岁的朱松林看上去比实际年龄要小,他告诉我,自己将在今年年底退休。过去五六年里,他一直住在离家几十公里外的北碚修复车间,为去年刚刚开放的重庆自然博物馆新馆复原筹备展品。事实上,在过去的40年里,他一直干着类似的事情。1975年高中毕业后,朱松林在綦江农村下乡两年,回城后便一直在博物馆工作。“我在博物馆40年所从事的主要工作,就是以恐龙化石为主的古生物化石的发掘、修复以及展览。”朱松林说。

朱松林去重庆自然博物馆(当时还隶属于重庆博物馆自然部)工作时,正好赶上自贡恐龙大发掘时期。四川盆地因地球历史时期的侏罗纪、白垩纪形成的红色地层广泛外露,素有“红色盆地”之称,其中尤以自贡、重庆两地出土的大量恐龙化石而闻名于世。从1915年8月30日,美国地质学家劳德伯克在自贡市荣县挖掘到一段巨型肉食龙的大腿骨和残缺的牙齿化石算起,自贡发现恐龙的历史已达100年之久。1979年,一支石油勘测队在自贡用推土机推出不少恐龙化石。1980年,四川省成立了一支由重庆博物馆、自贡盐业史博物馆、成都地质学院组成的联合发掘队,在自贡市大山铺的一个化石坑中,发现了上百个个体一起埋藏的恐龙化石群,震动世界。

当时的挖掘队,三个单位各出一人,三月一换,带领40名石工干活。朱松林至今记得初次见到恐龙发掘现场的场景:“1982年春天,我去的时候很壮观了,地上摆着比较完整的九条龙,非常漂亮。从那时候起,我就对这个东西非常感兴趣了。”老馆长周世武是剑龙研究专家,带着刚参加工作的朱松林,给他讲恐龙骨骼构造。边挖边讲,等挖到一个非常漂亮的剑龙骨头(太白华阳龙)时,他高兴地跳了起来,一下买了5包0.29元的香烟,分发工人,当时每人每天的补助不过两三毛钱。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得0个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里