济慈:仰望的病鹰

作者:艾江涛

2021-03-11·阅读时长13分钟

本文需付费阅读

文章共计6728个字,产生12条评论

如您已购买,请登录

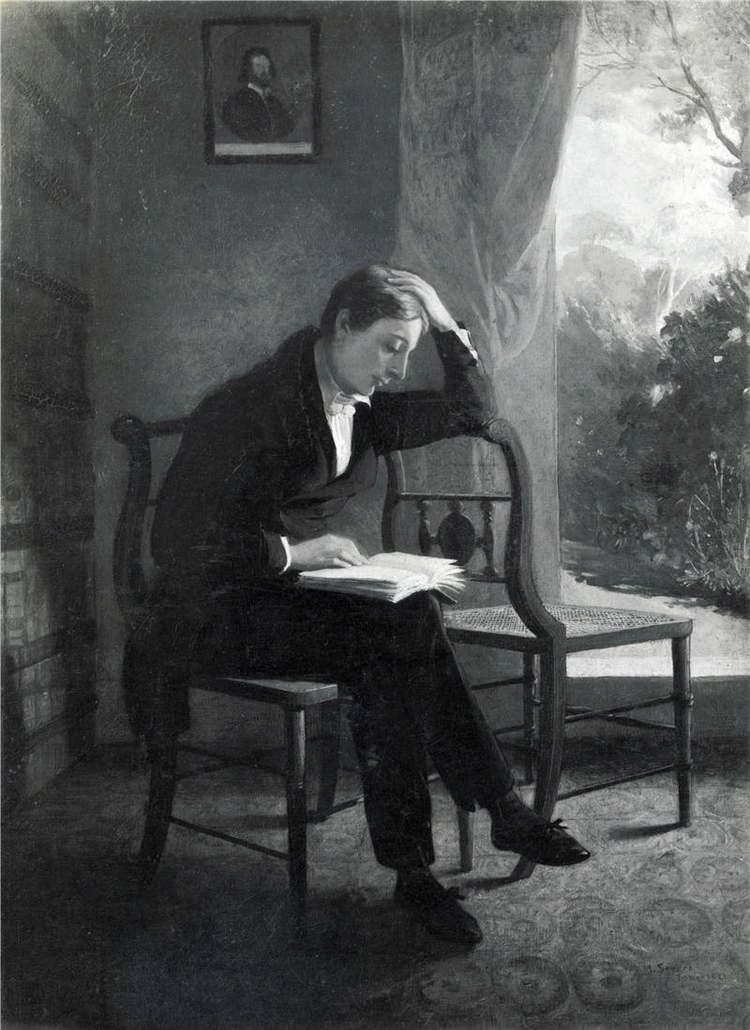

英国诗人济慈,约瑟夫·塞文绘

沉重的浪漫主义

1821年2月23日下午4点半,在罗马西班牙广场26号的一间房子里,26岁的诗人济慈在好友约瑟夫·塞文的臂弯里,走完了生命最后一段旅程。4个多月前,济慈在塞文的陪伴下,经历一个多月的海上漂泊,第一次离开英国,来到拜伦和雪莱曾经壮游过的意大利罗马。据说,这里温润的气候和清新的海风,有利于改善他肺结核的病情。只是,年轻的诗人依然无法战胜这个先后夺去他母亲、舅舅、弟弟等人生命的恶疾。在最后的日子里,塞文为病榻上的诗人作画:枕头上的济慈双目静闭,脸色苍白,头发凌乱,汗水湿透,影子投在墙上形成一个黑色的晕影。这就是诗人留给这个世界最后的形象。

200年过去了,济慈和他同时代的拜伦、雪莱等人早已成为英国诗歌史黄金时代的浪漫主义诗歌的代表人物。“华兹华斯和柯尔律治是浪漫主义的创始者,拜伦使浪漫主义的影响遍及全世界,雪莱透过浪漫主义前瞻大同世界,但他们在吸收前人精华和影响后人诗艺上,作用都不及济慈。”学者王佐良的这段分析,揭示了济慈在诗歌史上的重要地位。只是,隔着200年的光阴,人们开始越来越清晰地认识到,济慈在内的一代浪漫主义诗人,仍在当代不断地发出回声。浪漫主义也并非简单意义上的吟风弄月、歌颂自然,正如文学批评家哈罗德·布鲁姆所说:“这些浪漫主义诗人的世界,其实也是我们现代人的世界。”某种程度上,我们仍处在那个成为“现代人”的不断的现代化的过程中。

以赛亚·柏林在《浪漫主义的根源》一书中,以他惯有的激情,分析那场肇始于18世纪后期的德国、旨在纠偏启蒙运动机械理性的伟大变革。启蒙运动的一个基本命题是唯有正确运用理性,才能发现问题的答案,而既然这些答案已在物理和化学领域结出硕果,为何不能把它们应用于政治、伦理、美学等更为复杂的领域?然而,理性的逻辑显然很难应用于所有领域,柏林引用德国思想家哈曼的观点,“创造是一种难以形容、不可言传、无法分析的个人行为。通过这种行为,人们在自然界印上自己的痕迹……启蒙主义的整套理念正在扼杀人们的活力,以一种苍白的东西替代了人们创造的热情,替代了整个丰富的感官世界”。

哈曼的论点深刻影响了英国神秘主义诗人威廉·布莱克,进而成为浪漫诗人们的某种共识。

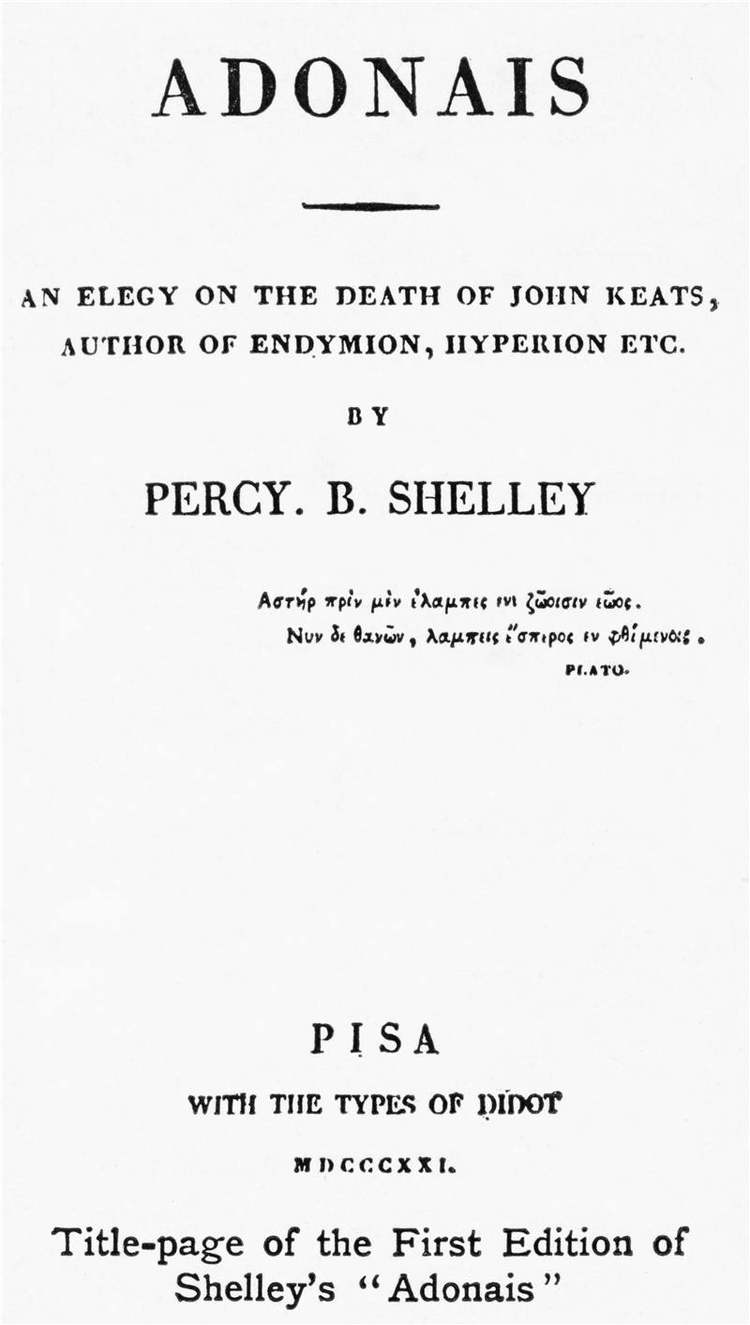

雪莱献给济慈的挽歌《阿多尼斯》

“沉重的浪漫”是学者朱玉(《华兹华斯传》的中文译者)长期关注的一个主题。她告诉我:“浪漫并非大家理解的风花雪月或者爱情故事。浪漫主义这一代诗人,诗歌中表达出前所未有的忧患意识。华兹华斯在《丁登寺》中便提到生存的秘密重压;柯尔律治担心我们在工业社会的压迫下变得麻木,视而不见,听而不闻,有心灵却不能去感受和理解;济慈也不像我们想的那样单纯和唯美,他一开始很多诗写神话、田园,但也逐渐意识到要从冰冷的田园转到人性的苦痛与挣扎。当时一个很大的时代背景就是法国大革命,他们对法国大革命非常关注,最终回归到内心的革命。”

人们一般把出生于18世纪70年代的华兹华斯、柯尔律治视为第一代浪漫主义诗人,把出生于90年代的拜伦、雪莱、济慈称为第二代浪漫主义诗人。两代诗人的差别正在于法国大革命。“第一代浪漫主义诗人,他们生活的年代是法国大革命前期,对事物有一种希望,后来转化为冷静的判断;第二代浪漫主义诗人出生在1790年之后,活在法国大革命的余波中,包括滑铁卢战役,还有曼彻斯特屠杀工人事件,让他们生来就有一种幻灭感。我们说的‘浪漫主义的反讽’:他们总是在追求和攀登,但是这座山也在不断攀升,无尽的追求加上无尽的绝望,是第二代诗人共有的特点,所以他们就有一种普遍的反叛意识。”朱玉说。

如果说幻灭感是当时的一种时代气氛,那么发生在济慈身上的个人不幸则更为触目。1795年,济慈出生在伦敦一个叫“天鹅与圆环”的客栈,父亲结婚后,从岳父手中接过客栈的经营业务。平静丰足的生活并没有维持太久,济慈9岁那年,父亲从马上跌落,意外身亡。仅仅两个月后,母亲再婚,并在他15岁那年因肺结核去世。身为家中长子的济慈,不得不肩负起照顾三个弟弟妹妹的重担。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得1个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里