过年送礼难哭了?不如先了解礼物背后的秘密

作者:中读黑板报

2021-02-03·阅读时长4分钟

说起礼物,大家都不会陌生。小到生日礼物、旅行伴手礼,大到逢年过节、婚丧嫁娶,每个人都收过礼,也送过礼。在人类学里,收礼送礼被称作礼物交换,是世界范围内都广泛存在的文化现象。

在中国,礼物交换显得尤为重要,关于礼物的俗语比比皆是,“千里送鹅毛,礼轻情意重” “礼多人不怪”等。但礼物到底是什么?为什么要送礼?送什么礼?如何送礼?这些问题还真不是人人都回答得出来。今天,就让我们来看看国际知名人类学家阎云翔的著作《礼物的流动:一个中国村庄的互惠原则与社会网络》,了解一下礼物背后的人类学内涵。

01

你真的知道什么是“礼物”吗

到底什么是“礼物”呢?“礼物”一词由两个字组成。第一个字“礼”的意思是仪式、礼节以及道德理念的仪式性表达,第二个字“物”的意思是物质的东西。这个词就暗示了礼物不只是物质的礼品,它还承载着文化的规则并牵扯到仪式。这就是礼物和物品的区别。换句话说,无礼之物就只是物品而不是礼物。

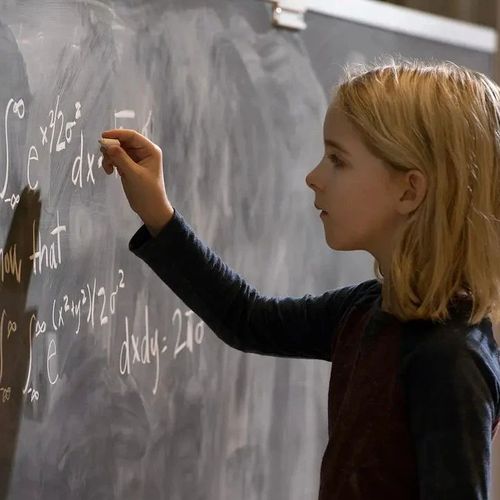

在中国,礼物的种类五花八门,红包、保健品、化妆品、彩礼嫁妆、鸡鸭鱼肉,甚至连家里蒸的包子馒头都可以是礼物。人们往往会根据不同的场合送不同的礼物,比如结婚会送首饰、衣服,生孩子会送鸡蛋、婴儿用品,拜寿会送寿面、蛋糕,探望病人会带营养品等。

图片来源 | 摄图网

按照送礼的动机,礼物可以分为表达性送礼和工具性送礼两类。表达性送礼就是用送礼来表达感情,收礼者和送礼者之间存在一种长期的关系。比如情人节男生会送女生玫瑰花、口红等 。表达性送礼又可以分为两类,第一类是仪式性场合中的表达性送礼。仪式性场合可以理解为正式场合,比如婚礼、葬礼、生日宴等,会有邀请客人、大摆宴席、礼金记账等固定的仪式环节。第二类是非仪式性场合中的表达性送礼,这种场合比较随意,没有固定仪式。比如日常生活中家庭主妇之间会互赠食物;亲戚朋友之间串门走动、生病探望,会随身携带水果、糕点等;节假日的相互拜访就更少不了礼物啦,“今年过节不收礼,收礼只收脑白金”这句魔性的广告词恰好体现了中国人过节送礼的习俗。还有晚辈给长辈的孝敬礼物,长辈给小孩子的红包,恋人之间的爱情信物,都是属于这一类。

公益广告《守岁》

除了表达性送礼,再来看看工具性送礼。顾名思义,工具性送礼就是把礼物当做一种工具,是为了获得帮助而送的礼品。因此,表达性送礼一般被叫做随礼,工具性送礼被称做送礼。在村子内部,在求人帮助之前就送礼是不合适的,一般是事后送礼表示感谢,这叫“间接付酬”,需要具有一定的私人基础。还有一种巴结性的送礼叫做“溜须”,特指向地位优越的人送礼,送的不一定是实物或金钱,还可能是一种私人服务,比如帮领导开车。另外一种工具性送礼叫做“上油”,意思是求人帮忙提前送礼。这种送礼不需要私人基础,一般不会在村子内部发生。这就是俗称的“走后门”。

02

中国人送礼为何与众不同

为什么人们要送礼呢?法国现代人类学的奠基人之一莫斯提出“礼物之灵”说,认为礼物在某种程度上出于灵魂,接受某人的礼物,就是接受了他的一部分灵魂。正是这种“礼物之灵”迫使受礼者做出回报。另外有学者提出礼物的互惠原则,认为礼物交换过程呈现的是一种互惠性的关系。还有研究认为礼物具有不可让渡性,礼物背后凝结着个人的劳动,礼物送出去一段时间还可以要回来。

在中国,互惠原则也是普遍存在的,这就是学者们所说的“报”。“投我以木瓜,报之以琼琚”“滴水之恩,涌泉相报”等俗语就是互惠原则的生动体现。而西方学者在谈到中国的礼物馈赠时,还总会提到另外一种社会现象,那就是人际关系。这也是中国的礼物交换与众不同的一个地方。中国的礼物不仅指物质或金钱,它的背后还蕴藏着人际关系和社会地位的秘密。在湖北,送礼被叫做“送情”,回礼被称作“还情”。这一送一还,你来我往,就构成了中国特别的人际关系网络和人情运作模式。

对于中国人而言,通过送礼来建立私人关系网络,这既是一种人情运作模式,也是一种权力游戏和生活方式,甚至直接影响到人们的生计。

电影《饮食男女》

礼物就是依靠社会关系基础来传递人情的工具。礼物交换是一种人情表达方式,主要体现了人情的两个重要概念:沾光和面子。沾光是一种主动的分享,中国有句谚语“一人得道,鸡犬升天”,比喻一个人做了官,和他有关系的人也自动都跟着沾光。到处散发的喜糖,村民之间的“散烟”,也是一种沾光行为,它使村民日常的社会交换活动有了一种人情伦理的意味。人情伦理中另一个重要的概念就是面子。礼尚往来就是人们维护面子的重要手段和体现。即使内心不想送礼,村民们也不得不随礼,不然就是不给对方面子,同时也让自己没面子。面子作为一种道德约束,在个体的礼物交换实践中发挥了重要的作用。

03

你真的会送礼吗

那么该如何送礼呢?阎云翔总结了礼物交换的四条规则,第一是“礼尚往来”,意思是在礼节上注重有来有往,收礼后需要回礼。第二条是“对什么人,随什么礼”。随礼要看对方的身份,不能打破现存的社会地位等级体系。第三叫“礼从往来”,要根据以往的相互关系来送礼。比如别人给你帮过忙,送礼的时候就可以提高礼物的价值。第四是要略增回礼的价值,避免把礼物交换视为还债。当然也不能增加太多,否则就像俗语说的“礼大压死人”了。在生活中,这四条规则总有不适用甚至互相冲突的时候,要根据实际情况灵活运用。

当然,礼物交换会随着社会的变迁而变化。比如现在大多数场合人们会用红包代替礼物,升学宴越来越常见,彩礼和嫁妆也从一种馈赠形式演化为一种财富分配的手段。但是,就算礼物的形式变了,但礼物中承载的文化内涵和人情模式是不会变的。正如书中那首打油诗:“天上下雨地上滑,个人摔倒个人爬。亲戚朋友帮一把,酒换酒来茶换茶。”

春晚开场片《春晚我来了》

作者:安陆三

文章作者

中读黑板报

发表文章30篇 获得1个推荐 粉丝98人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里