图像的诱惑

作者:陈璐

2021-01-20·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5202个字,产生307条评论

如您已购买,请登录

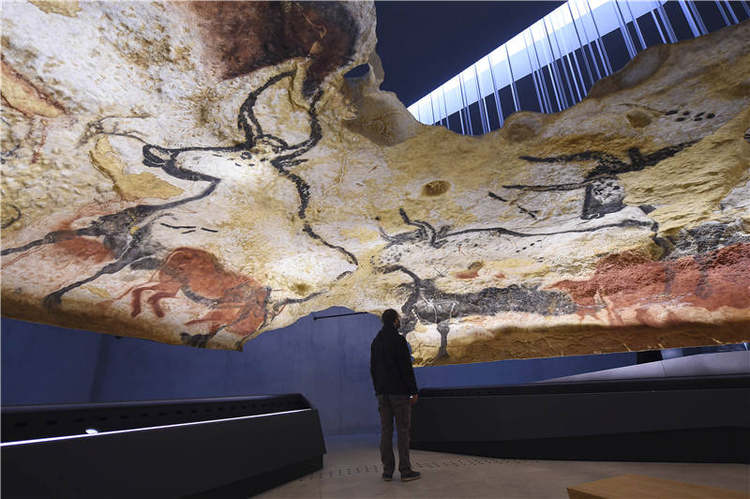

2016年11月,一名游客参观位于法国西南部的拉斯科洞穴的复制品。拉斯科洞穴是旧石器时代最大的装饰洞穴之一,其壁画和雕刻的年代估计在距今1.8万年到1.7万年之间,是人类最早的图像崇拜遗迹

从文化史的角度来说,人类文化被认为经历了口传文化时代、印刷文化时代,以及现在所处的视觉文化时代。如今,文化符号趋于图像霸权,电影、电视、广告等图像类的视觉元素的比重急速增长,新的视觉方式、视觉对象也源源不断地被生产出来。图像以特有的方式与历史、社会、文化紧密相关,这也导致了学者们对于“视觉文化”研究的关注。

在我们围绕图像问题的访谈中,中国人民大学哲学系教授吴琼与本刊分享了“视觉文化”研究兴起的背景、作为主要视觉对象的图像的力量等问题。他认为,图像的巫术力量,在今天比以往任何一个时代都表现得更加强烈。

机器图像存在天然的真实性假说

三联生活周刊:“视觉文化”学术思潮兴起于西方上世纪七八十年代,可否介绍一下当时的社会和文化背景?

吴琼:这个背景其实比较复杂,但从文化史的层面上来说,视觉文化的兴起首先与传播媒介的历史演进有关。

从媒介文化史的角度说,15世纪中期欧洲印刷术的发明,是西方社会现代性进程的开始,1517年开始的宗教改革运动,印刷术被发明半个多世纪之后,首次在重大社会变革中发挥作用。在印刷术出现之前,只有极少数的人能够读写,拉丁语是国际通用的写作语言。但印刷术发明后,像德语、意大利语这样的地方语言成为书写语言,使得知识传播开始大量进入社会的公共空间,普通人也可以阅读了。印刷术的发明,加上纸张的应用,也带来了知识的生产方式的根本性变革,比如为了方便公众阅读,16世纪的时候开始出现各种各样的插图本图书,不仅有《圣经》的插图,也有其他世俗知识的图解,如近代解剖学奠基人萨维里就曾请威尼斯著名画家提香的作坊为他的解剖学著作创作人体解剖图,以更为直观、易懂的方式向社会传播了有关人体结构及其工作原理的最新知识。书本文化直接影响社会变革的更有名的例子就是法国启蒙运动,某种意义上,那就是一个“小册子运动”。

传播媒介的第二次根本变革和图像有关,那就是现代“视觉机器”的产生。1839年摄影术的发明,到后来电影、电视的出现,带来了传播的第二次革命。尤其摄影术,它很快就被运用到报纸这样的大众传播媒介,确切地说,是它催生了大众传播媒介真正的“大众化”;它还被运用到监狱档案留存这样的人口治理,运用到人种志调查这样的殖民知识建构,运用到战争这样的历史记录,运用到明信片这样的异域文化再现,运用到博物馆的幻灯片制作进而影响到艺术史的写作和作品阐释,等等。这次传播革命中,图像成为重要的载体,接下来电影和电视的出现使得图像文化更加深入日常生活、深入人心。这些图像与传统图像的一个本质不同就是它们是机器产品,是机器或机械以某种方式“自动、自主地”生产出来的。

然后,在上世纪下半叶到本世纪,因为互联网的普及,卫星、计算机建立的远程技术带来了第三次传播媒介革命。这次革命的意义就是传播的同步化和全球化,同步化意味着时间间隙的“取消”,全球化意味着空间间隔的“取消”。并且它意味着传播对象的“图像化”,我们在电视上、电脑上接收到的其实是经技术处理制造的“图像”。

视觉文化研究在20世纪七八十年代出现,很大程度与图像文化的变革相对应。在这样一个进程中,人们意识到世界开始受到图像文化的主导,图像传播给人们的心理结构产生了巨大影响,这是视觉文化研究的一个总体背景。当然这也只是它出现的背景之一。

文章作者

陈璐

发表文章77篇 获得19个推荐 粉丝270人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里