消失的坐标:816核工厂与隐秘人生

作者:陈璐

03-18·阅读时长15分钟

遗失的历史:白涛镇的秘密

我对涪陵的最初印象,来自何伟的《江城》。1996年8月,他从重庆乘慢船顺江而下,进入川东深处的这座小城。20世纪90年代的涪陵,正如他所说:“公路非常糟糕。去哪里你都得坐船,但多半你哪里也不会去。”那时,这座城市多年来都不曾对外国人开放,何伟自己也不清楚,一个美国人生活在这里,对当地人而言意味着什么。但他了解到,五六十年代,核威胁促使兵工厂迁往西南偏远的山岭之中,而涪陵,就是其中之一。

现在回想,这种封闭和隔绝,或许不仅仅是地理上的。比起涪陵,我即将前往的白涛镇更加隐秘,它甚至一度消失在了地图上。几十年来,这个名字被代号取代,在信件、文件、人员调动记录中,它只被称为“重庆4513信箱”。直到2002年,编号816的核工厂被解密,白涛镇的地理坐标才首次被公开。

建峰集团,也就是过去的816厂,坐落在麦子坪之上。这里的一切似乎都围绕着建峰厂而存在,建峰路、建峰医院、建峰小学……就连加油站,也只对内部开放。这座工厂汇聚着从全国各地迁来的人,居民多说普通话,而非重庆方言。多年来,厂区的生活自成体系,像是一座独立的城市。建峰集团宣传部长杨燕先带我们绕过主楼,来到后方的一座小礼堂。近半个世纪过去,岁月在这里似乎并未留下太多痕迹。但1982年的冬天,就在这座礼堂,816厂的命运被彻底改变了。

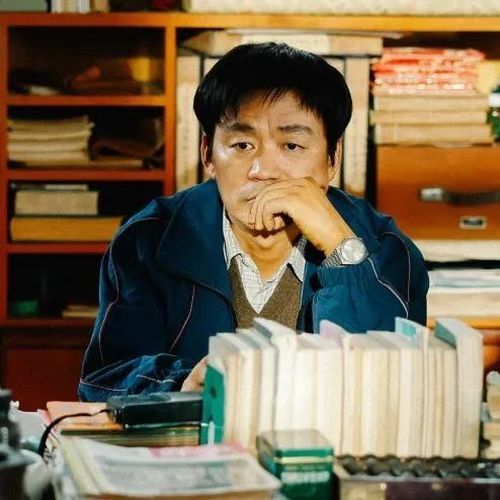

那一天的细节,78岁的范成华已经记不清了,只记得那是个寻常的上午,厂里依旧忙碌,工人们和工程师们各司其职。接到通知时,范成华并未多想,像以往一样走进小礼堂,以为这只是一次普通的会议。但当他推开礼堂的大门,迎面而来的是不同寻常的场景——480人的会场已是座无虚席,各个部门的职工代表悉数到场,似乎比往常任何一次都要严肃。

很快,那位局长站上讲台,正式宣布了国家的决定:由于国际局势的变化和国家经济建设的需要,816工程停建,工厂将实行“军转民”,所有后续发展都需自筹自负。消息一出,台下一片哗然。这一决定,让这座曾经隐匿在山中的庞大工程,骤然失去了它的使命。

范成华记得很清楚,局长宣布完决定后,三次转向厂长应寿松,询问:“你有没有什么要讲的?”可应寿松始终没有回答,只是沉默地摆摆手。他的沉默,似乎代表了整个厂区此刻的无言。对于几千名职工来说,这一决定过于沉重,没人能在短时间内找到答案。

建设白涛:从404厂到816厂

许多816厂的老员工至今仍习惯称甘肃酒泉的404厂为“老厂”——这是中国核工业的起点。1958年,在苏联专家援助下,404厂建成第一座军用核反应堆,并在1964年、1967年分别成功试爆第一颗原子弹和氢弹,成为“两弹一星”历史上的关键基地。许多后来参与816厂建设的人,最初都在404厂接受培训和工作。李献铎便是其中之一。采访时,他郑重地佩戴上“我国第一颗原子弹爆炸成功60周年”纪念章,并展示核工业部颁发的荣誉证书——“只有1964年10月16日第一颗原子弹爆炸前已投身核事业的员工,才有资格获得。”他特意强调。

然而,404厂的隐蔽性随着国际形势的变化而遭受挑战。1966年,中苏关系恶化,苏联专家撤离,404厂的地理位置暴露。中央决定在西南山区另建一座更加隐蔽的新核工厂,以确保国家的核工业战略安全。816厂,随之诞生。

但,为何是白涛?

尹茂义至今仍操着一口地道的京腔。1963年高中毕业后,他被分配到404厂从事审计工作。两年后,突然接到调令,加入816的前期筹备单位。当时,选址工作已开展一段时间,队伍由404厂调派的专业人员与第二机械工业部第二设计院的地质、水电、工艺专家组成,带队的是一位老红军。选址过程极为艰苦,他们翻山越岭,常常露宿野外,仅靠几件衣服铺在地上过夜。

按照三线建设“靠山、分散、隐蔽、进洞”的要求,选址队反复计算:核反应堆冷却需大量水源,工厂又需稳定电力供应,同时必须远离人口密集区,确保绝对的隐蔽与安全。历经两年,对47个分地区、90多个厂址的考察,他们最终在乌江流域一处山谷中,找到了理想之地——重庆涪陵白涛镇金子山。这里四面环山,隐蔽安全,地质坚固,地下水较少,非常适合建设地下工程。

位置确定后,建设者从全国各地汇聚,白涛镇一下子多了几千人。李献铎和许双诚是第一批从404厂调往816厂的人。刚接到调令时,许双诚还以为只是厂里内部调整,直到有人催促:“赶快准备箱子,你们要去四川。”他才意识到,这次调动不同以往。但具体去哪里、做什么工作,没人告诉他。他简单收拾了行李,就匆匆上路了。

那趟专列从404厂内部发车,载着800多人一路南下。年纪大的,被安排在用木板搭成的简易铺位上,年轻人挤在硬座里。列车整整走了一个礼拜,才终于抵达重庆九龙坡车站。短暂住在重庆饭店两三天后,船队安排妥当,他们又登上轮船,沿江进入大山深处。10月的天气,西北来的他们还穿着厚厚的羊皮大衣。岸上的人看得好奇,低声议论:“这是什么人?东北的大地主逃荒来了?”

白涛镇实在太小,镇上不过百来户人家,根本容不下这么多人。住房和饮食都很紧张。生活困难只是其次,更重要的是如何将工厂从零搭建起来。首先面对的是交通难题,白涛进出主要靠水路。去涪陵需整整一天,上午备船,中午出发,顺水一小时,逆水两小时。去重庆更麻烦,先到涪陵住一晚,等次日有船再走。唯一的公路是1958年修的乡村土路,坑洼不平,很多从西北来的司机,习惯了平坦开阔的道路,到了这里一看,全是陡坡和急弯,脚下就是悬崖,不敢开,只能由本地老司机带着慢慢适应。

厂里最开始要进行的是基础建设。修桥、修路、建厂,一切都遵循“先生产,后生活”的原则。水、电、道路“三通”后,才开始建设麦子坪生活区。尽管他们不知道目的为何,但他们依然严守保密纪律,“上不告父母,下不告妻儿”,甚至彼此间也不打听工作内容。就这样,这片荒芜之地被他们变成了一座小城镇。

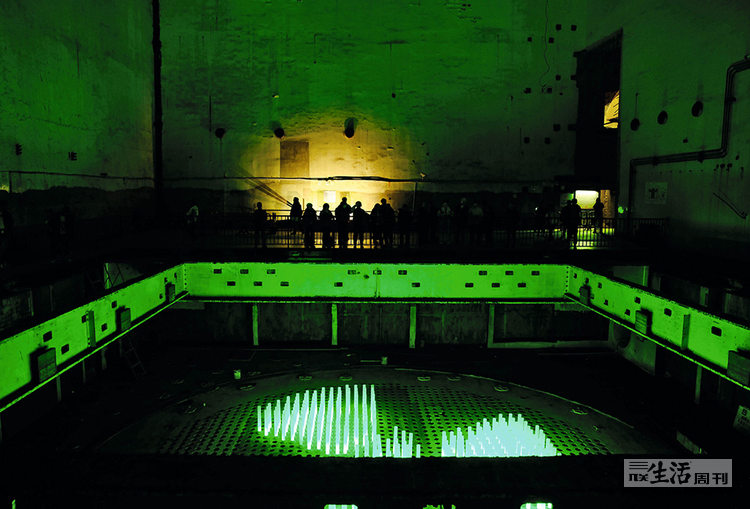

54师,隐匿的英雄部队

816厂的洞体隐藏在乌江东岸的金子山下,分为核反应堆和化工后处理厂两部分。踏入其中,很难不被震撼到——四周的岩壁潮湿冰冷,昏暗灯光投下幽深光影,脚步声在隧道中回响,让人不由得生出渺小之感。至今,这座庞大工程仍未完全解密,开放区域只是冰山一角,据说走遍所有隧道至少需三天三夜。

2010年,54师(8342部队)老兵陈怀文才在网上得知816工程解密。1969年,他从山西平遥县入伍,本有机会留在晋中军分区,却误以为“8342”与中央警卫团8341部队有关,期待去北京在毛主席身边当兵。县征兵办公室主任赵福良是他的高中老师,经他推荐和周旋,陈怀文最终如愿入伍。然而,直到火车驶过石家庄,他才察觉不对——列车没有继续北上,而是一路向南,驶入了重庆的崇山峻岭,又换乘轮船沿乌江北上,最终抵达白涛镇。接兵首长宣布:“部队驻地到了。”多年后他才明白,当时山西到重庆只能绕道石太线行进。

陈怀文和战友们满心疑惑:8342部队怎么会来到这里?特种兵在这里能干什么?最初的心理落差难免,他们面对的是坚硬岩层、潮湿洞穴、机械轰鸣与苦力活儿。每月津贴6元,还不如家乡的煤矿工。但老兵告诉他,816厂与原子弹工程有关,具体做什么,没人知道。

转业到816厂前,范成华是54师的文工团成员。他记得距离1964年中国第一颗原子弹爆炸仅半年,他们登上开往南方的列车。816厂的洞体是54师经历过最复杂、最艰难的工程。工程量极其庞大,由19个通道、18个洞室、130条隧道组成。施工时,分为上下四层,19个通道同时进行,实行严格军事化管理,四班三倒,日夜不停,爆破、凿岩、出渣环环相扣。洞内湿热,光线昏暗,士兵们身穿防水胶衣,脚踩高筒水靴,头戴安全帽,每天在泥浆和粉尘中摸爬滚打。

个头高、力气大的陈怀文被选入123团风钻组,负责打孔,为放炮作业开路。123团负责施工13公里引水洞,将乌江水引入核反应堆洞室作为冷却水。即便在这里工作多年,他们对工程全貌仍然一无所知,只听说里面还有个“大房间”,“我们只知道自己在哪个洞口施工,其他地方不能去,也没有时间去”。

风钻作业极其辛苦,反冲力足以将人甩到岩壁上,石屑四溅,粉尘呛人。工期紧迫,他们往往不打水眼直接干钻,石粉和石屑堆在身上,衣服湿透又干,硬得像铠甲,不少人患了矽肺病。吃饭也匆忙,得打完眼才能吃,饭菜送到洞口,等他们出来,往往早已凉透。冬天洞外寒冷刺骨,洞内却热得满身大汗,一走出洞口,汗湿的衣服瞬间被寒风吹透。

“进洞就像上战场,要有牺牲准备。”陈怀文回忆,地下水和塌方是最大威胁。风钻打到一定深度,突然钻头一空,下面是涌动的地下水,而头顶则可能瞬间坍塌。一次,他们遇到了溶洞,岩层不断崩裂,积水迅速上涨,所有人被困黑暗中。为稳住地基,他们用木料填塞水沟,再用水泥、钢筋加固,确保后续施工。许多时候,施工队只能凭经验判断何时撤离,但危险往往来得更快。

54师每年都有老兵退伍,新兵补充。按规定,当兵三年可探亲一次,但施工紧张,许多人主动放弃。有人说:“等洞修好了,再回家!”可这一等,就是八年。范成华记得,有一次他参加退伍老兵欢送,登船前他逐一和老兵们握手,发现每双手上都满是老茧。到了涪陵时,几个老兵请求,能不能下船去涪陵市区看看?但纪律严明,他们最终未能成行,只能带着遗憾离开这座奉献了青春的山区。

816工程景区讲解组组长张莉萍是个“核二代”,接待过许多回厂老兵,其中包括作曲家孟可。孟可的三叔孟洁,18岁参军后便失去消息,家人六年间未收到任何音讯,直到噩耗传来——孟洁牺牲了。死亡原因、埋骨何处,全家人一无所知。

这一谜团直到2014年才解开。央视纪录片《铭记》播出时,孟可的二叔孟浩在一闪而过的烈士陵园镜头中,惊讶地发现一块墓碑刻着孟洁的名字。陵园名为“一碗水”,埋葬的都是816工程的牺牲者。凭借这一线索,孟家人终于找到了孟洁的安葬之地,并了解了他牺牲的原因。

未竟的计算机和失落的地下核工厂

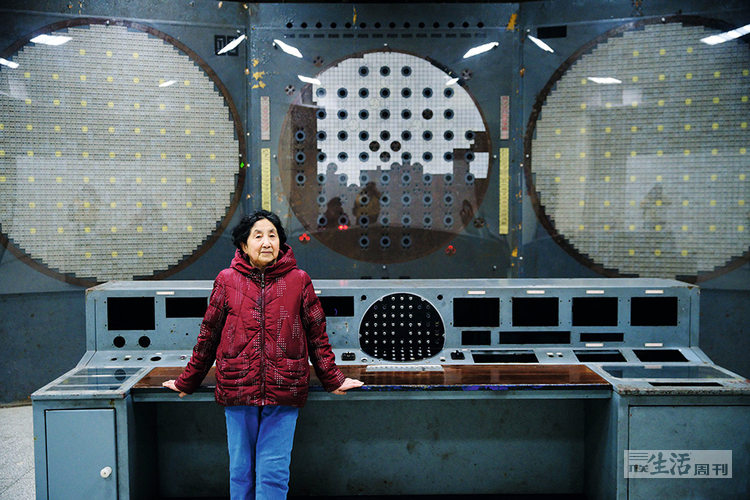

走进101工号,这里是整个816工程的核心,核反应堆所在之处。站在101的九层中央控制室,仿佛走进了《切尔诺贝利》的场景。讲解员告诉我们,这里安装的是当时最先进的计算机系统,能自动控制反应堆的运行。然而,孙国光却摇了摇头——作为当年计算机系统维护团队的一员,她清楚,这台计算机从未真正启用,甚至根本未被搬进洞体。

1973年,54师撤离816厂洞体后,另一批技术人员走进了这座地下世界,接替了后续的安装工作。他们不再爆破岩石,而是进行精密仪器的安装调试,试图让这个核工厂真正运转起来。孙国光的故事,正是816厂众多未能兑现的承诺之一。

孙国光带着我们走在816厂各处,她步伐轻快,说话时带着爽朗的笑容。尽管已经78岁,她仍然精力旺盛,思维敏捷,甚至玩抖音。在白涛码头,她指着远方的水面回忆道:“以前船一来,我们都特别兴奋,因为船上会带来报纸和家信。”年轻时,她和朋友们经常在码头附近散步,如今这里已成为建峰化肥厂的卸货区,江上仍有船只穿行,但等待家信的身影,早已消失不见。

1968年,孙国光从酒泉搭上南下的列车,随在404厂工作的姐姐辗转来到重庆,抵达那个神秘的地点——“重庆4513信箱”。1972年,高中学历的孙国光,被选送到成都工学院(今四川大学)机械系量仪专业学习,她学的是长度计量、百分表、千分尺等精密测量工具,但1975年毕业后,却被分配到西安262厂,进入中国核工业部专门研究核污染探测和仪器研发的单位,负责816厂计算机系统的研发。

当时,中国的计算机技术刚刚起步。全国仅有两台这种计算机,一台在中科院,另一台属于816厂。孙国光的任务是确保计算机能够稳定存储数据。这台计算机使用磁鼓存储器,数据被记录在旋转的磁鼓表面。她学着从逻辑线路图中理解电路连接,调试设备,甚至与工程师们一起拆装部件。“刚拿到线路图时,我什么都看不懂。但我告诉自己,要啃下来。”她怀着孕,身边是“文革”前的大学生,她必须拼尽全力证明自己。

1978年,孙国光随设备返回816厂。但她惊讶地发现,洞体根本容不下这台设备——主控室早已安装完毕,是按照404厂的老系统设计的,根本没有预留空间。最终,这台设备只能安置在洞外的红楼。因为这台计算机的抗干扰能力非常差,红楼专门铺设了木地板,还安装了中央空调,并需要频繁维护。按计划,计算机将在外部试运行,待一切稳定后再搬入816厂洞体,正式用于核反应堆的监测和控制。然而,它试运行了几年,始终未能搬入洞体,最终彻底闲置。

如今,位于建峰化肥厂附近的红楼早已空无一物,楼层之间的隔板被拆除,顶部的航吊显示这里后来被改作了其他用途。“计算机以前就在这楼上,”孙国光指着二楼,“我们每天都来维护设备。冷气开得足,冷得受不了,时不时就跑出去晒太阳。”有时候夏天,对面车间的工人羡慕他们是身在福中不知福。可她笑着摇头:“我们真是冷得受不了。”

816厂的建设,就是这样,每个人都在服从着一项宏大的意志持续运作,李献铎也不例外。完成了基建任务,他随即投入了主反应堆的安装检查工作。这座巨大的地下工程,不只是要在山体里挖出巨型洞体,更要在其中安装一套复杂而精密的核反应系统。2001根工艺管,交错纵横,每一根管道、每一道焊缝、每一个参数都必须精准无误,任何偏差,都可能导致灾难。一切严苛要求并非多余。血的教训就在眼前:1968年,404厂发生过代号“34—32”的工艺管铀元件烧结事故,差点引发核污染。当时,一支由72人组成的敢死队冒险进入反应堆大厅,面对致命的放射源完成抢救任务,其中就有后来调到816厂的陈炳章。

每个人都坚信自己正在参与中国最先进、最重要的核工业工程。李献铎告诉我,洞体设计可抵御100万吨氢弹的空爆冲击和1000磅炸弹的直接命中,还能承受8级地震。每个洞口都装有数百吨重的铅门,一旦遭遇导弹袭击,几秒内便可自动关闭。这座工程仍倾注了无数人的心血,孙国光、李献铎和他们的同事们一直坚守在这里,直到最后一刻。

废墟美学与记忆的重建

周末的午后,我们来到816军工小镇。站在厂门口,白瓷砖、大铁门依旧保留着上世纪七八十年代的模样。树影斑驳,阳光透过枝叶洒在青苔覆盖的石板路上,游客三三两两地走过,感受这座曾经封闭的军工厂。

沿着石板路深入厂区,原来的机械加工厂仍保留着旧时的工业气息。首先映入眼帘的是一个水池,倒映着半空中裸露的钢铁骨架。这里曾是三座厂房的所在地,如今,中间那座已被拆去墙体,只剩下裸露的钢架结构,空间从封闭变得开阔,形成了一个通透的院落。

再往里走,816军工陈列馆内,一台台旧机床安放在碎石之上,见证着曾经繁忙的生产线。姜喜迎接待了我们。他曾是机械加工车间主任,现在在816小镇担任讲解员,当年是从甘肃221厂调入816厂负责机械加工制造。站在旧机床旁,他带着一丝骄傲说:“这些设备,我每台都操作过。”

机械加工厂是816工程的八个分厂之一,专为核工程提供精密机械加工。其他分厂早已不复存在。工程停建后,许多分厂被迫转型,电子分厂(一分厂)做天线,其他厂生产过大理石、人造革、白炭黑、编织袋……但大多效益不好,几年后便陆续关闭,厂房拆除,工人分流。机械加工厂是唯一撑下来的,因为生产摩托车消声器,一直有订单,直到2008年才停产。

816工程景区副总经理冯俊对816厂有着深厚的感情——他是“核三代”,许多同学也选择留在厂里。尽管816工程停建已久,洞体在2010年开放前一直封闭。“厂里可能也没想好怎么用,”他回忆,“要投入,但财力有限。”封存期间,洞体一度被当作仓库,偶尔存放一些物资。

2010年,816厂迎来开放的契机。恰逢长江三峡旅游节,区里希望利用这一资源,将816厂作为重庆分会场。冯俊被调入团队,与负责人郑志宏一起筹划项目,第一步就是摸清洞体状况。第一次真正进洞,冯俊兴奋极了。洞内漆黑潮湿,通道错综复杂,像个巨大的地下迷宫。团队拿着手电筒摸索前进,用油漆做标记防止迷路。有些通道堆满建筑垃圾,他们只能爬进爬出,甚至用毛线牵引路线,确保能找到回路。整整两周,他们才大致摸清洞体结构。

“就像在解锁一个被封存几十年的秘密。”冯俊回忆。2015年,他们请来重庆团队进行三维建模勘测,“条件比最初好太多了,但即便如此,我们还是走了整整三天。最令人惊讶的是,测绘出的图纸竟与当年老工人手绘的几乎一模一样。那时没有电脑,全靠手画,工艺精准得惊人”。受限于资金,最初只开放101反应堆,参观时间不到半小时,景区规模小,知名度不高。2015年,他们对洞体进行升级,开通新线路,其中许多区域连厂里人都未曾踏足。游客量从每年5万到7万人,增长到2017年4月的17万人。

然而,2008年金融危机后,化工行业低迷。最终,旅游经营权被出售给交旅集团。许多816厂的老职工对此仍有微词,但政府资源和专业化运营让游客量快速增长。随着816厂的影响力不断扩大,2020年底,冯俊和郑志宏也重新回到了洞体。“区里可能有了新想法,”冯俊说,“毕竟816厂不仅仅是个自然景区,背后还承载着独特的历史和文化。”

关于816厂停建的原因,上海大学历史系教授、中国三线建设研究中心主任吕建昌指出主要有三点:核工业布局调整、国际形势变化、经济战略转向。首先,821工厂投产更早,最终成为真正的核燃料工厂,使得816厂失去必要性。其次,70年代末,中国的安全压力减轻。更深层的原因在于经济战略调整。“三线建设最初以军事为主,未考虑经济效益。”吕建昌分析,“与此同时,改革开放后,国家转向经济建设,‘备战备荒’已不符合新的战略需求。”

作为一座从未正式投产的核燃料工厂,816厂在全球工业遗址中独具特殊性。国际上涉及核工业的遗址多高度保密,极少对公众开放。吕建昌举例,美国比基尼岛曾是核试验基地,但因污染严重被封存。相比之下,“816厂因未投产,也无辐射影响,具备开放条件”。

2018年,816厂已被列入国家工业遗产名录,成为三线建设的重要象征。陈怀文记得2010年,他和五名山西老兵重返洞体,那是他第一次真正看清工程全貌——高达79.6米的反应堆大厅,贯穿山体总长21公里的隧道,墙壁上仍留有当年的凿痕,粗粝而坚硬。站在传说中的“大房间”里,他抬起手电,光束扫过,仍无法触及尽头。这座地下世界,比他们曾想象的更加浩大。

816厂成了一座遗址。陈怀文积极参与景区建设,希望让人们了解54师的故事。“在那个冷战年代,816工程是国家的战略选择。正是因为有这些备战工程,战争才没有发生。”他相信,816厂未曾运转,但它的存在,见证了历史的走向。

文章作者

陈璐

发表文章77篇 获得0个推荐 粉丝266人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里