你还会说方言吗

作者:蒲实

2020-12-16·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3852个字,产生90条评论

如您已购买,请登录

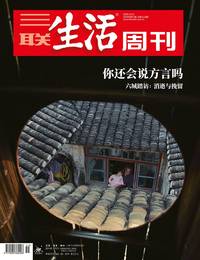

在成都的一个露天茶馆中,市民一边喝盖碗茶一边摆龙门阵(蔡小川 摄)

人栖居于语言中。中国的书写文字有很强的稳定性,文本教育将语言统一和固定下来。但在言说层面,它的发音则是丰富和流变的,植根于我们的来处。这就是方言:它提供了与故土血脉相连的存在空间,承纳着独特的生活方式和情感经验。而这个记忆和情感的空间,正处于不断消逝中。

这一期有一位温州人写最难懂的方言之一温州话。温州人聚在一起说话的确就像鸟叫,对外地人来说是加密语言。她写道,她和一位云南朋友互相都听不懂对方的方言,但并不妨碍这位云南朋友笑话她是“南蛮鴃舌”(《孟子•滕文公上》)和“反舌”之人(反舌国,又称歧舌国,是《淮南子》记载的海外三十六国之一,其民称反舌民。高诱注“语不可知而自相晓”,即说话外人不能听懂,只有自己互相能懂,在《山海经》中亦有记载。)

而这“自相晓”的范围有多大呢?这位温州作者继续写,温州人“五里不同音,十里不同调”,名义上同为温州人,实际上语言并不相通,所以有“相逢一蓬草,说话不知道”这样的说法。温州乐清清江以北说的是大荆话,清江以南说的是瓯语,一江之隔,两岸居民的方言大为不同。如此这般,温州人对“老乡”的地理概念规定得非常狭隘,几乎细分到“镇”。仅仅是温州人还称不上“老乡”,青田人、乐清人之间也从不用方言交流,一个镇的人才会互说家乡话。这样的情形,倒真如“二同邑人,千里久别,忽然邂逅,相对作乡语隐语”;而“旁人听之,无义无味”,便触及一个无形的界限,这界限之内,才是“老乡”区别于外人的身份内核,私密的自由度和排他性是共生的。

而若不是读到这篇文章,我从不会知道听起来嘈杂的温州话,一写下来,却是安静和富有诗意的。在温州话里,“筷子”仍称“箸”,“勺子”叫“调羹”,“锅子”叫“镬”,“热水”称“汤”,这些都是保留下来的古汉语词汇,温州话里发音也近吴语,至今仍自然而然地流淌在日常物用中。又譬如,今年是“该年”,去年是“旧年”,明天是“明朝”(zhao);早饭是“天光”,午饭是“日昼”,晚饭叫“黄昏”。这些对年岁日子和一日三餐诗意的称呼,都“一格一格分明地刻印了农耕时代的阳光”。这些美的体验蕴藉于方言中,言传之中该有多少心领神会。

文章作者

蒲实

发表文章153篇 获得21个推荐 粉丝1983人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里