虚实之间的中世纪动物寓言集

作者:读书

2020-09-29·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5436个字,产生3条评论

如您已购买,请登录文/包慧怡

蝙蝠由鸟和鼠结合而成,靠吃灰尘和蛛网维生,午夜时分把无羽的翅膀借给魔法师,好让他们赶赴魔鬼集会时免于迟到;鸵鸟用目光孵蛋,终日望天,象征超越世俗牵挂而一心渴求天堂的贤者,是人类僧侣的楷模;松鼠是一种 “小林猴 ”,红棕色皮毛暗示其为犹大的亲族,贮存过多食物又记不住地点,是贪婪和愚痴的化身;海豹皮能防雷电,却是撒旦的造物,听见海豹叫意味着死期将至。这些知识既非来自达尔文《物种起源》,也不出自《集合吧!动物森友会》中的猫头鹰馆长,却是欧洲中世纪动物寓言集里司空见惯的 “事实 ”。

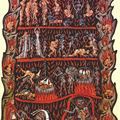

动物寓言集(bestiary)又称 “动物书 ”(book of beasts),是中世纪盛期和晚期平信徒文学中一种重要但长期不受关注的特殊书籍。彩绘动物寓言集将自然史、博物志、寓意解经等文类糅为一体,辅以鲜活生动的图像,是进入中世纪人思维方式和认知体系的一把重要钥匙。作为一种图文互释的书籍,动物寓言集的文字写作意图并非 “如实 ”记载自然法则,其图像绘制意图也不在摹仿动物在自然界中的形态。“动物书 ”中的真相并不来自田野观察(虽然中世纪人在这方面并不比现代人逊色),却来自沉思;其绘画风格较少关乎个人天赋,较多依靠约定俗成。这种以寓言为书写机制,以道德训诫为首要目的,图文有机结合的华丽作品是中世纪欧洲最受欢迎的书籍形式之一。恰如十二世纪法国修士弗伊洛的休在拉丁文《鸟类书》(Avarium)的序言中所言,他决心要 “用图画来启蒙头脑简单的人的心智,因为那些几乎无法用心灵之眼看到的事物,他们至少可以用肉体之眼看到 ”。对于大多不识字的平信徒,就像翁贝托·艾柯所说:“图像是平信徒的文学。”

不妨先来看一下动物在中世纪人宇宙观中的地位。动物被称作中世纪 “无处不在的他者 ”。一种始于亚里士多德而盛行于整个中世纪、影响直达启蒙时代及之后的赋予宇宙以结构的譬喻,将从灰尘到神的万事万物都不间断地串联起来,那就是 “存在之巨链 ”或称 “自然之梯 ”(scala naturae)。基于充盈性、连续性和递进性这三大原则,“存在之巨链 ”为宇宙中的一切造物安排了恰如其分的位置,默认能够存在的一切都已经存在,各自按其属性从高到低紧密排列在一条观念的锁链上,“大自然不会跳步走路 ”(Natura non facit saltum)。这种等级完备的谱系学非常贴合中世纪人深信神造的一切都已各就各位的心理需求,同时还串联起微观和宏观两种思维模式:微观上,锁链或阶梯上相邻的两者间互相依存,差异甚小(甚至可以忽略不计);宏观上,神圣者、人类、动物、植物、矿物等大类之间的分界真实不虚——动物的地位居中,与植物分有生命,与人类分有感受力和欲望,却缺乏人类的理性。亚里士多德《动物史》(Historia Animalium)里的看法对上述中世纪动物观产生了深远影响:“整个 [植物 ]界与其他物体相比,或多或少总显得有生命,但与动物界相比却显得没有生命。从植物到动物的变化是连续不断的。”这种观点实际上在中世纪十分普遍。以动物界为中位,巨链向下串起动物和植物的关系——正如在动物寓言集和草药书中有时能看见非常相似的对其物理属性或生命秉性的描述,部分植物亦被描绘成具有动物的感受力,甚至以动物的方式繁殖(比如寓言集中常见的 “绵羊树 ”);向上则串起动物和人类的关系,在寓言集中表现为:动物的行为习惯是人类道德境界的一个不完全的缩影(猿猴是这方面的典范),或是《圣经》中所记载的神学事件的一个苍白的预表。

文章作者

读书

发表文章1317篇 获得2个推荐 粉丝20773人

人文精神 思想智慧

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里