发刊词 | 重回那个大师云集、学术自由的黄金时代

作者:李菁

2020-08-16·阅读时长5分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是《三联生活周刊》的副主编李菁,很多中读的老朋友们一定会记得,2019年我们推出音频专栏“西南联大英文课”。在这堂课中,我们听到8位名师对经典文本的细致讲解,不仅提升了语言技能,还对西南联大通才教育理念有了更深刻的理解,对人生的责任和使命有了新的思考。

▲《西南联大英文课》,点击图片,即可进入

不少读者在听完英文课之后,仍然意犹未尽,继而引发出这样的好奇心:西南联大的国文教育又是怎么进行的?

我们顺藤摸瓜找到了豆瓣评分高达8.6分的《西南联大国文课》一书,与《西南联大英文课》的情况相似,纸书重现了那所传奇学校的大一课本,却因为没有提供详细解读而留下了遗憾,按照读者的原话“可以说在普及方面打了一半的折扣”。

于是,我们向出版方译林出版社提议,共同打造一档音频专栏“西南联大国文课”,我们的合作非常顺利,并有幸邀请本书主编、曾担任清华国学研究院副院长的刘东教授领衔,首次对这套有着特殊意义的教材进行了精讲。

国立西南联合大学(简称西南联大)是“七七事变”后,为了躲避战火,保存国家文脉,挽救教育,由清华、北大、南开三所院校组成的迁至昆明的一所综合性大学。

▲位于昆明的云南师范大学内西南联大旧址

熟悉三联的朋友可能还记得,2017年为纪念西南联大成立八十周年,《三联生活周刊》曾推出一组题为《南渡的星辰》的封面报道,详细讲述了西南联大的办学历程和思想精神,读者评价甚高。

▲《南渡的星辰》封面

西南联大存在的时间仅八年,就读学生不过四千,在抗战极为艰苦的条件下却群贤毕至,灿若星辰,培养了一大批卓越的人才,这其中包括两位诺贝尔奖获得者,五位国家最高科技奖获得者,八位“两弹一星”功勋奖章获得者,百位中国科学院和中国工程院院士,成为中国教育史上的奇迹。

西南联大的大一国文课是一门面向全校一年级学生的必修课程,彼时杨振声、朱自清、闻一多、浦江清、余冠英、刘文典、罗常培、罗庸等文学大家都曾参与授课。《西南联大国文课》一书则在尘封70年后首次完整再现了当年国文教材的全貌,这是杨振宁、黄昆、邓稼先、邹承鲁、朱光亚、汪曾祺、王希季、何兆武、许渊冲等都曾学习过的国文课本,也是通识教育和博雅教育的经典范本,它的存在和这些奇迹有着必然的勾连。

比如汪曾祺先生就曾说:“我要不是读了西南联大,也许不会成为一个作家。至少不会成为一个像现在这样的作家。”而“大一国文课本”正是推动他走上文学道路的一本启蒙书。

▲《汪曾祺:人间烟火》封面

与此同时,教育也是三联一直关注的领域,2020年7月周刊推出《什么是好的语文教育》的封面报道,我们了解到好的语文教育应根植于母语传统,融通文史哲,广泛学习中外各时期的经典作品。它训练思维,传承文化,磨练性情,让我们获得持续学习的能力,以此来丰厚生命,面向未来。

▲《什么是好的语文教育》封面

这其实与西南联大通识教育的理念不谋而合。

领衔课程总序,统领课程脉络的刘东教授,在课程开篇提到了一个一直困扰着中国教育界和学术界的问题,那就是“钱学森之问”:为什么我们现在设备如此好,经费如此充裕的大学,反而不如民国时期那些又简陋、又落后,经常发不出工资的学校,能培养出更具创造性的大师?在后续的讲述中,刘老师将为大家具体解释:西南联大如何在通识教育中贯彻既“自由”又“传统”的教育理念。

接下来,进入课文精读版块,我们按照四大主题,甄选了十篇经典课文,邀请了5位师承清华国学院的学者来进行详细导读。

在“自省与自治”这一主题下,我们邀请到方麟副教授对《论语》文本背后蕴含的思想、以及孔子立身处世的根本进行深度阐释,他会带我们认识《世说新语》中的魏晋风度,以及《西南联大国文课》和这两部典籍鲜为人知的关系。

方老师是北京大学中文系古典文献博士、清华大学国学研究院哲学博士后,在这两所学校深造期间,他也深受联大精神的感染。他告诉我们,汪曾祺曾写文说,西南联大大一国文文言文部分突出地选了《论语》,它不仅训练学生的文字表达能力,其中超功利的生活态度,对联大学生有相当深广的潜在影响。联大学生为人处世不俗,夸大一点说,是因为读了这样的文章。这是真正的教育作用,也是选文教授的用心所在,选择《世说新语》的用意也是如此。

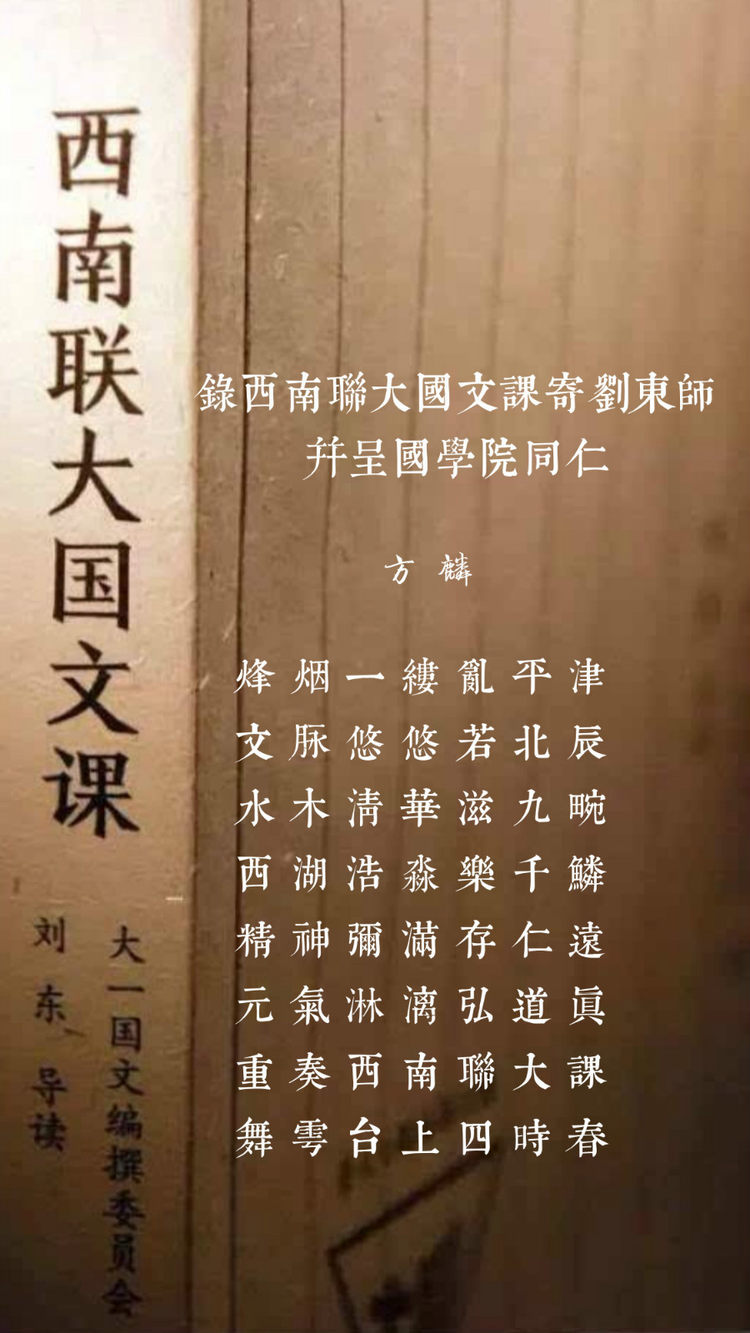

▲ 方麟老师为“西南联大国文课”写的一首诗

在“文学与风骨”的主题下,清华国学院博士后、目前任职于中国社会科学院文学所的王润英老师将讲述一个更加立体、“活生生”的杜甫和李清照,让我们同她一起感受唐宋诗文的独特美感和丰富意蕴。

杜甫和李清照是唐诗、宋词的代表人物,前者被称为“诗圣”,其诗作被称为“诗史”,后者则是宋代最著名的女词人,我们都熟读她的词,但她也擅文,其《金石录后序》便是一篇难得的、感情深挚又挥洒自如的散文。二人都经历了山河破碎,他们对家国命运有何担忧,当时的心境如何,他们又做出何种思考,王润英老师将带领我们做深入的解读。

这个主题下还有一讲是关于新文学运动的,其代表人物就是中国现代文学的奠基人鲁迅先生。清华国学院博士后,同样任职于中国社会科学院的范利伟老师将从比较文学的角度分析鲁迅的作品《示众》、《我怎么做起小说来》为什么会入选西南联大的国文课本,并分析国文课中的新文学作品对学生们的影响。

通识教育,也是树人教育。《大唐大慈恩寺三藏法师传》《三国志·诸葛亮传》两篇人物传记中的大师都是在极度艰难的状态下有所成就,并不断磨练出新的人格高度;曾国藩的《圣哲画像记》则刻画了他心目中32位圣贤的样子。在“艰危与人格”这一主题下,清华国学院博士、博士后,现任教于东南大学的杨朗老师将逐句解读这三篇古文,带领我们从这些人物故事中汲取人格的力量。

最后一个主题“科学与审美”,涉及了沈括、王国维两位大家的作品。

在文人学士辈出、文化极盛的宋代,以科学技术才能见长的沈括凭借他所著的一部奇书《梦溪笔谈》脱颖而出,流传千古。在清华大学科技史暨古文献研究所的付佳老师看来:“相较其他文人笔记,《梦溪笔谈》的与众不同之处正在于它融科学与人文为一体,兼具理性和审美。而《西南联大国文课》所选的十篇内容更是体现了这一点。”让我们跟随她一起领略这部著作中暗含的科学与人文之美。

王国维则是清华国学院第一位导师,彼时从梁启超、胡适、顾颉刚,到鲁迅、郭沫若,民国学界对王国维学问道德的赞誉,就如陈寅恪在《王静安先生纪念碑铭》中所写:“唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀与天壤而日久,共三光而永光”。他的《人间词话》则是中国美学史上融通中西、承前启后的理论巨著。我们该如何理解书中所说的“无我之境”?著名的“人生三境界”蕴含着何种思想?方麟教授将以他独到的见解和崭新的眼光为我们解读这部中国近代最负盛名的词话著作。

以上就构成了“西南联大国文课”的全部内容。

西南联大承载了整整一代中国知识分子的光荣与梦想,“大一国文”不仅仅是一本教材,更是西南联大留下的精神遗产,向我们启迪着自由与传统的会通,昭示着中学与西学的融合。我们希望大家通过这档音频专栏,不仅能收获新知,还能从一个领域触类旁通到其他领域,对新旧知识进行思辨;不仅学会思考,而且学习不同的思考方式。

好了,就让我们一起重回那个大师云集、学术自由的黄金时代,跟随老师们进入西南联大的课堂,开启一场人文通识之旅吧。

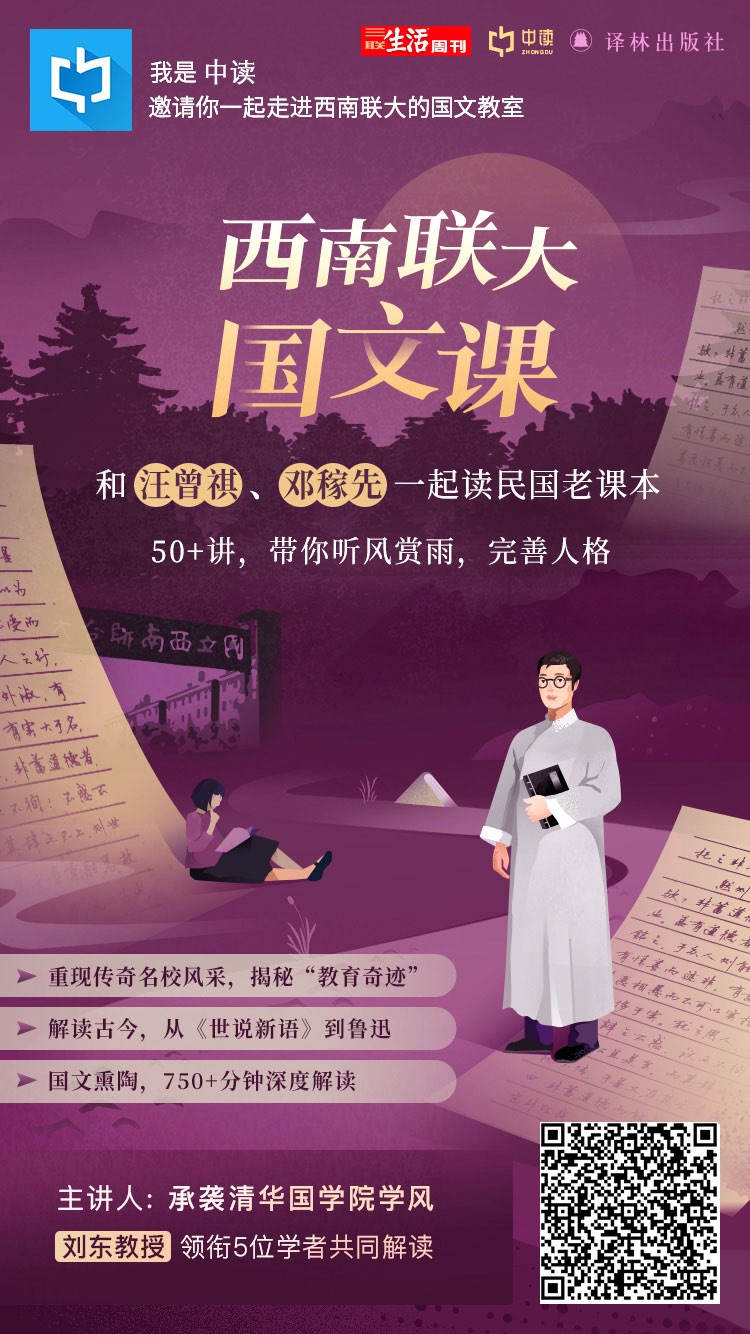

欢迎转发下方海报

与更多人一起听民国老课本

走进西南联大的国文课堂

文章作者

李菁

发表文章206篇 获得142个推荐 粉丝11229人

文字工作者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里