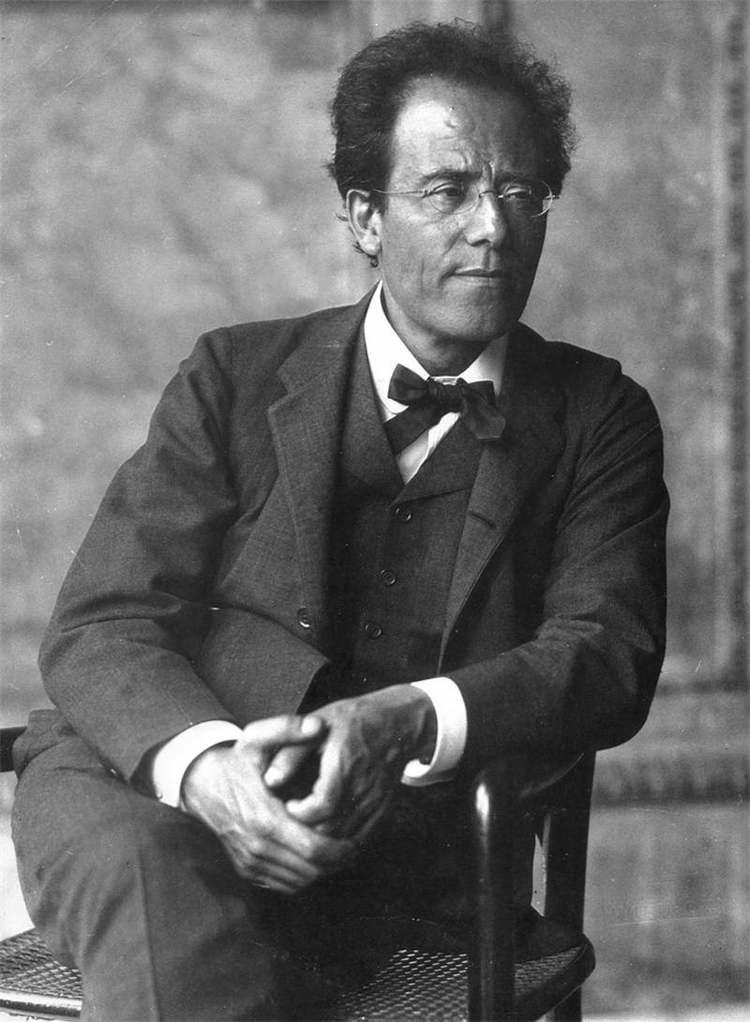

回到马勒的时代

作者:爱乐

2020-08-08·阅读时长15分钟

本文需付费阅读

文章共计7627个字,产生6条评论

如您已购买,请登录

文/庄加逊

《为什么是马勒》的开篇有语:“在周年庆这件事上,马勒比起任何一位作曲家都要声势浩大,他所拥有的继承者与拥趸者代代相承,规模之庞大、影响之深远怕是其他作曲家难以企及的。”莱布雷希特一针见血地指出,马勒之所以为今天所爱,乃是因为我们每个人都能在他身上找到自己,感受自己的经历,与自我和解。

两年前,《为什么是马勒》中译本出版之际,向来喜爱马勒的诗人黄灿然先生寄来莱布雷希特的《记忆中的马勒》(Mahler Remembered)英文版,连同他自己再版的诗集《奇迹集》,留言称:“若有一日《记忆中的马勒》能翻译成中文版就太好了,这是一本更实在的干货。”

我当然明白黄先生的言下之意。

谁的马勒

马勒比其他作曲家更能引发现代人的主观之爱。于是,我们所有人都可以跟马勒说上几句体己话,关于其人其音乐的判断数不胜数。但问题是,谁的马勒,谁的判断。随手翻看《记忆中的马勒》(老实说,于我是另一本关于马勒的奇迹集,万花筒式的描述、爱恨交加的人事纠缠引人入胜),一本收集了先前与马勒同时代人关于的回忆,我的疑惑越来越多。显然,《为什么是马勒》的书写更侧重于犹太视角,这是全书观点阐发的基石,也是笔者最擅长的思辨方式,所采纳的素材细心地围绕这条标准进行裁剪。莱布雷希特对于阿尔玛的描述带有强烈的个人色彩,反犹主义的浓重笔墨更凸显他心目中的马勒的犹太性。当外媒指责莱布雷希特在《为什么是马勒》书中的描述过于主观时,作者欣然接受并回敬说这就是他“所发现的、所爱的”马勒。莱布雷希特当然可以理直气壮,毕竟《记忆中的马勒》同样出自他手,无论主观的或是客观的马勒,他都可算无愧。

为什么马勒的作品在那个时代未能被接纳?(或许到了《第八交响曲》,一切有所改观,但为时太晚。)仅仅因为马勒的创作不被那个时代所接纳,就可以说他不是个成功的音乐家了吗?马勒真的被他所在的时代贬低了吗?事实上,作为指挥,尤其是歌剧指挥的马勒在当时声名显赫。他以总监之名彻底颠覆了维也纳原有懒散、无序的剧院管理;在他手中,指挥确立了至高的权威,马勒与罗勒合作的瓦格纳几乎是当时最神圣的存在。或许,马勒的委屈更多是渴望成为一个为人所接纳的“作曲家”而不得。有意思的是,那时的人们津津乐道于马勒的指挥之艺术,而今天的人们则热衷于他的交响乐分析。那时的人只看他是一位伟大的指挥家,今时的人只看他是一位伟大的作曲家。难怪以赛亚·伯林感慨:“先前时代的文化是如此陌生,比我们想象的要陌生许多。极不相同的观点,属于不同时代的思想背景,具有不同的思想渊源。恰巧成为规则的是那些获得优势地位的学科——比如说物理、化学——作为富有优势的学科,它支配了一代人的想象力。到了19世纪,社会学成为优势学科;在我们这个世纪,则是心理学大领风骚。”或许我们今天看待马勒的方式与过去时代看待他的方式并无本质的区别,只是每个时代的各取所需或不合时宜。

这就是我发问的起点,如果回到马勒的时代呢?

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得10个推荐 粉丝18378人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里