太湖的“Ⅰ级应急”时刻

作者:刘怡

2020-08-02·阅读时长17分钟

本文需付费阅读

文章共计8815个字,产生3条评论

如您已购买,请登录

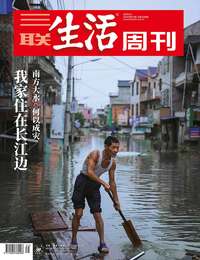

7月16日,随着太湖水位达到大洪水等级,位于苏州市吴中区的太湖湖滨国家湿地公园暂停对外开放。图中可见公园内的亲水栈道已有多处被淹没,但近旁的环太湖大道交通并未受到影响(戚振林 摄/人民视觉供图)

“比2016年的水位好像要低一点,跟1999年相比肯定是差了一大截,”在太湖东岸的苏州东山镇,志愿巡堤员老徐眺望着湖中心被雨云遮蔽的西山岛,想起了许多往事,“1999年时,镇中心的水涨到有膝盖那么高,政府借了老百姓种蔬菜用的大棚薄膜和盖房子的砖来加高堤坝。现在不至于了,只是短期之内游客少了许多。”

和东山镇的许多原住民一样,头发花白的老徐从十几年前就不再耕地种菜,帮忙打理儿子开设的民宿成了他的新职业。从靠近太湖东岸的西山岛到上海青浦的朱家角,半径不到50公里的范围内,分布着将近20个以古镇旅游为特色的风景区,其中不乏木渎、同里、周庄之类声名在外的热门景点。它们的共同特征是主打“湖景”——无论是深入太湖之中的西山和东山,还是通过人工运河与湖畔相通的同里、周庄,都构成中国第三大淡水湖太湖水域生态系统的一部分。即使只计算苏州范围内的景区,它们在过去的2019年也创造了高达2751亿元人民币的收入,占全市GDP的14.3%。发生在2020年初夏的太湖洪水,当然会对它们有所冲击。

“从过去60多年的历史经验看,每年6、7月间由季风气候造成的梅雨是导致太湖流域发生大型、特大型洪水的最主要影响因子。如果同一时段还出现了台风、锋面雨等别的天气系统的话,单个汛期内的洪水甚至可能有两到三波反复。”水利部太湖流域管理局副局长、教授级高级工程师吴浩云告诉本刊。1999年太湖流域长达43天的梅雨期曾经创造了4.97米的湖面水位历史高度纪录,位于苏州望亭镇的太湖北泄洪通道电动闸门一度由于水压过大而无法顺利开启。洪水退去之后的统计显示,太湖沿岸城市内涝、农作物损毁和临时分蓄洪造成的直接经济损失高达141亿元人民币。2016年夏天梅雨气候与台风降水的叠加,则使太湖湖面水位再度上升至4.87米的历史第二高度,在湖西的宜兴、长兴、溧阳等地造成部分农田、房屋和道路损毁。事后统计显示,此次特大洪水虽未在太湖全流域造成人员伤亡,但引发的直接经济损失依然达到了75.28亿元。

7月24日,在太湖东岸的苏州东山景区,一处园林式民宿群中的积水仍未退去(李亚楠 摄)

和前两次特大洪水造成的严峻形势相比,2020年初夏这场“大考”的难度似乎要稍低一些。7月21日,持续了42天的太湖流域梅雨时节宣告结束(通称“出梅”)。在没有台风等其他异常气候造成降水继续增加的情况下,这意味着太湖的涨水“时间窗”宣告关闭。整个夏季防汛期间,除去湖西宜兴市周铁镇洋溪村的一段大堤曾经发生小范围开裂外,太湖流域基本达成了“大汛无大灾”的目标,延续了2016年以来的汛期无伤亡纪录。

不过从水文数据看,这依然是一场足够惊心动魄的考验。“入梅”两周半之后的6月28日,太湖水位即已上涨至3.8米的警戒位置,“涨水”正式升格为“洪水”。随后的三个星期里,湖面水位始终呈现持续升高的趋势:7月16日,水位达到大洪水等级;一天后,达到超大洪水等级。太湖流域防汛抗旱总指挥部(以下简称“太湖防总”)随即宣布启动防汛Ⅰ级应急响应。至7月21日“出梅”当天,太湖水位一度达到4.78米峰值,位列历史第四高。整个太湖流域共有50个河道站、闸泵站的实测水位超过警戒线,并且在“出梅”后仍将维持数周。

上世纪90年代,太湖流域洪水发生的周期一度达到了“两年一涝”的水平。经过大规模水利设施建设和有针对性的防汛统筹,1999年之后,湖区洪水曾绝迹达10年之久。不过随着近年来异常气候变化(如厄尔尼诺现象)的频繁出现,太湖洪水似乎又有再度活跃之势。吴浩云认为,这和湖区本身的水文特征有关:“太湖的水面面积超过2300平方公里,流域总面积更是高达3.69万平方公里。这么大的水体表面积,平均深度却不到2米,像个碟子,宽而浅,容易‘憋’水。”湖西上游的宜兴、溧阳等地属于丘陵地带,地势较高,来水速度快;湖东下游以平原地貌为主,河流流速慢,自然排水能力存在缺陷。进水快、出水慢,意味着防洪工程需要同时兼顾“防”和“排”两个方面,投入的财政、工程和科研力量自然也须倍增,并使湖区防洪成为一项长期课题。

而在另一方面,太湖偏偏又是一个饱受污染问题和水质型缺水困扰的“藻湖”,汛期引水在某些时段会被用作调节污染物浓度的手段。无锡市锡山区水利局一位干部告诉本刊:“每年春季的枯水期通常都是太湖污染物浓度最高的一个时段。进入5月,东南风起之后,湖面漂浮的蓝藻等污染物又会被吹到下风向的无锡境内,造成集中暴发。在汛期中利用水位升高来改善水质,应该说是很有价值的。”但在汛期湖域入水量与污染物浓度和防洪安全这三项指标之间,又存在着复杂的互动关系——如若引水量过大,势必会增加防洪压力;而引水量过小时,湖泊的自净机制无法充分发挥效能,反而可能导致污染物浓度上升。这也正是“理水”一事最大的难点所在:在人类的需要和未知的自然力之间找到恰到好处的平衡点,从来都不是一件容易的事。

文章作者

刘怡

发表文章196篇 获得4个推荐 粉丝2498人

身与名俱灭、江河万古流

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里