“知识胶囊”的流行背后

作者:陈赛

2018-01-17·阅读时长19分钟

本文需付费阅读

文章共计9537个字,产生1678条评论

如您已购买,请登录

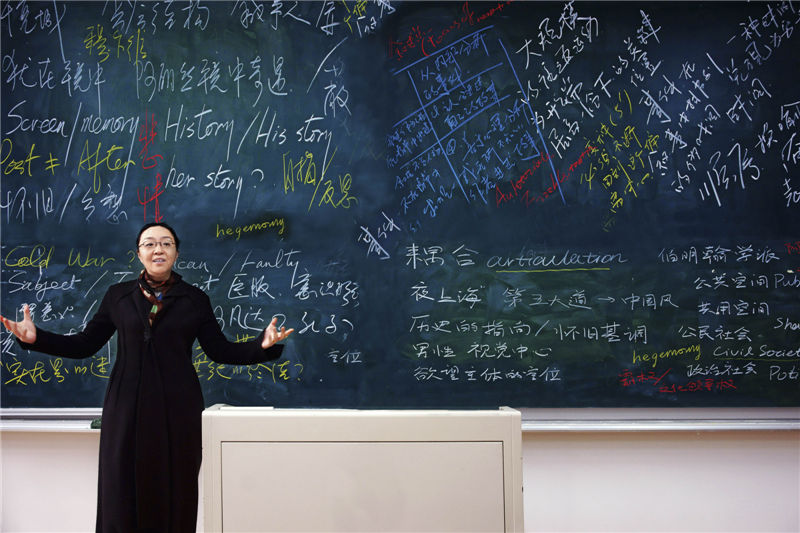

为了写这篇文章,我在“豆瓣时间”上购买了生平第一个网络付费课程——《52倍人生——戴锦华电影大师课》。

这是北京大学中文系教授戴锦华的一个音频课程,每周解读一部经典电影,包括《美国往事》《飞越疯人院》《窃听风暴》《布达佩斯大饭店》……

“相对于其他艺术,人们始终顽强地认为,观影的艺术是与生俱来的,人们不需要学习就能够看懂电影。但事实上,电影是一个高度与工业、与科技、与商业、与前沿的人类思维和文化联系在一起的,被人们制作、被人们编织、被人们编码的一种艺术。”

“电影是需要学习的,请相信我。”

戴教授的声音很有特点,低沉、沙哑,有一种气势,让你不由自主地对她所说的产生一种真切的信任感。在这一轮知识付费的商业热潮中,这样的信任感是稀缺的。

更重要的是,这个声音把我带回十几年前的北大课堂。她一直是北大最受欢迎的老师之一,每次上课都人满为患。我记得是在一个老教学楼的阶梯教室里,学生塞得满满当当,她一个人站在讲台上,白衬衫、长马尾,帅气而干练,长长的华丽的句子如流水一般滑过耳际。

其实,我已经完全忘了当时她讲了什么,但那种课堂的气氛却始终留在脑海里。年轻时代的求知热情,无论对世界的好奇,还是对艺术的向往,多少混杂着一点小小的虚荣。

那时候我刚刚考上研究生。在此之前,我在北京的一所语言学院花了四年时间学了一门语言。中国绝大部分的语言学院,将语言作为一种工具、一种技能被教授的。初到北大,好像突然进入到知识的另一个维度,一种更自由、更舒展的精神空间。我很快学会了那个时代的知识青年热衷的事情:逛书店,淘DVD,看电影,听音乐会……

那时候,互联网刚刚为我们打开一个新的世界,虽然距离社交时代还远,但知识的危机其实已经初现端倪,只是我们还没有意识到。我们仍然理所当然地以为,书本、图书馆、大学是知识最稳固的媒介——那里储存着我们文化里最庄重的知识,那些能够推动我们进步的知识,那些让我们最引以为豪的知识,那些代表了我们作为人类的最高成就的知识。我们在大学里学习这些知识,然后走到社会上,就能沉着应对这个世界如潮水一般的问题。谁能想到,有一天,这些信念都会一一轰然倒塌呢?

“知识胶囊”的时代

一开始,我有点担心,用“知识胶囊”来形容她的这门豆瓣课程,是否有所冒犯。

两年前,许知远在采访罗振宇的时候,用了这样一个比喻——“他是一个卖胶囊的,把知识装在一个胶囊里,像速效救心丸一样,让你吃下去。”

在那次采访中,罗振宇预测了一个知识付费时代的到来。“这个时代只剩下一个壁垒——认知的壁垒。”而他认为,他的知识产品有能力让人们的知识视野极速扩张。更重要的是,这些产品将极大地节省人们求知的时间与精力。毕竟,在这个时代,效率意味着一切。

认知重要吗?

当然。

有那么重要吗?

未必。

然而,没多久,在传统知识机构与互联网免费内容的中间地带,果然诞生了一个新型的知识工业,分答、值乎、知乎Live、得到、喜马拉雅FM……

于是,我们看到一个光怪陆离的知识的自由市场:从怎么做PPT到如何实现财富自由,从如何瘦腿到如何欣赏古典音乐,从母婴知识到养生知识,从北大经济学课到清华管理学课,我们甚至被许诺“与全球精英大脑同步”,“像时代领航者一样思考”,“拥有一个自己说了算的人生”……

“你认为,它如果不是胶囊,那叫什么呢?盒饭吗?”戴锦华笑着反问我。

在北大,她的一门电影赏析课通常要花三个小时,前半部分带学生精读电影,后半部分对电影进行文化分析——电影的社会语境与历史语境。

对她而言,电影文本是一个朝向社会和历史的窗口。从文本到社会,从媒介到社会,也是她自己多年来形成的一种研究思路。但在豆瓣课程中,她不得不最大程度地压缩这种文化分析,而将更多的时间留给电影本身,也就是分析电影的视听语言。

“以前,我会跟我的学生分享我通过电影这扇窗户看到了什么,会花更多的时间来说这个窗子是怎样的、是什么形状、是怎样构成的,我们如何打开它,而不是停止在这里。但在这里,我只能采取压缩的方式,尽可能跟大家去把握触摸这扇窗户和打开这扇窗户的方法,至于最后他们看到了什么,就只能交给他们自己了。”

她半开玩笑地说,在北大的课堂里,判断教学的成功与否,是看你把学生讲明白了,还是讲“糊涂”了。“我经常对我的学生说:‘如果你们都听明白了,那我就失败了,因为我是要跟你们分享问题,而不是答案。我是要让你进入问题,发现你原来不知道。’”

因为在这个知识面对巨大危机的时代里,提出问题,提出“真问题”,她认为才是大学教育的目的所在。“真问题和伪问题之间最大的区别就在于,真问题无法预设答案,也没有答案可预设。它是正在追寻答案过程的问题。不光我没有答案,今天你所能找到的所有知识系统中都没有答案,然后,我们共同从各个不同的角度来尝试回答它。”

事实上,她曾经以为,这种教育理想能在网络时代得到最大程度的放大与普及——所有“愿意花三小时来分享一部电影和分享这部电影向我们打开的所有问题的人”都可以聚在一起。

“理论上来说,我们是可以相遇的。”她说。尽管她不断被告知,没有人愿意花三个小时的时间来讨论一部电影。“没有人告诉我这个结论是如何得出的,因为在现实生活中,确实有人愿意花三个小时坐在课堂上,而且走很远的路到北大来。”

真正的问题是体制上的。“如果北大所有的课都在网上,那么各种各样的问题,比如北大的生存,或者其他学校的生存,或者教师职业等怎么解决?我们怎么面对今天的体制?”

文章作者

陈赛

发表文章232篇 获得172个推荐 粉丝4076人

《三联生活周刊》资深主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里