密室中的梦想

作者:扶萝邹

2018-09-22·阅读时长8分钟

躲起来——往哪躲呢?是个小镇还是乡下?是大房子?还是小农舍?什么时候?怎么走?在哪里……我知道这都是些不允许问的问题,可我的脑子怎么也赶不走它们。玛格特和我开始把一些最要紧的东西往一个书包里装。我放进去的第一样东西就是这本日记,然后是卷发筒、手帕、课本、梳子、过去的信;我收拾着这一件件最奇妙的东西,心里想着我们就要去躲起来了。但我不难过,对我来说回忆比漂亮的衣服更重要。

——安妮·弗兰克,《安妮日记》,1942年7月8日,星期三

突然决定打断原有构思来写一写这本书。这本书与之前介绍的都不一样:它没有任何虚构成分,它的作者在写作时估计并没有料想到它会以书籍的形式出现、更别提成为全世界的畅销书;它是真正的“儿童文学”,完成于作者13至15岁的两年间,却在某种意义上超越了前七期所有大师的作品。

《安妮日记》,安妮·弗兰克从1942年6月12日到1944年8月1日的日记。

去荷兰已经是十来年前的事。在库肯霍夫公园,看到大片大片整齐到有点失真的郁金香田,连空气都五颜六色,那时我们还很年轻,在这样的花田里只觉得阳光下没有什么不美好。

随后到达首都阿姆斯特丹,运河边挨挨挤挤的童话房子,整座城市自由又不羁,像年轻的风。我们租了自行车,沿着运河不停骑,骑到太阳落山,巨大的窗奇异的光,如同穿行在光怪陆离的梦境里。

我想我是喜欢阿姆斯特丹的。

第二天有小伙伴在导游手册上看到“安妮的房子”。我只是听说过《安妮日记》,并没有读过,直到这时才知道安妮在“二战”期间的藏身之所原来就在阿姆斯特丹,于是决定一起去看看。

“安妮的房子”也在运河边,距离阿姆斯特丹最高的西教堂不远,曾经,西教堂报时的钟声对于密室中的安妮来说是极大的安慰,那咚咚的声音多少能打破些用无止尽的单调,可惜后来纳粹连教堂的钟声都禁掉了——是的,密室,日记里安妮正是这样称呼她的藏身之所的。三层的密室,容纳了八口人:安妮一家四口,范·达恩一家三口,还有一位牙医杜塞尔——他们都是犹太人,除了安妮的父亲奥托之外,其余七人都以极其悲惨的方式死于被抓出密室后的一年间。

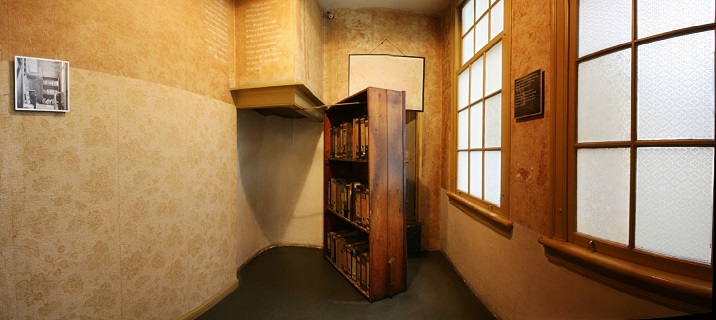

这是幢普通的棕色砖房子,门口参观者的队伍排得很长,进门之后,上楼,穿过三层的房间,看到走廊尽头一个摆满书的木头书橱,貌似没什么特殊,但只要挪开它就知道,背后便是密室的入口。

进入密室。窗帘很厚,房间很暗,连灯光都压抑,阳光下的郁金香田一下子变成了上辈子的事。我感觉灵魂都被掏空了,如果这也是梦,那就是个无法描述的异度空间的噩梦,醒来依然在。

离开荷兰后我买了本《安妮日记》来读,边读边把密室中的情景与书中的文字,一点点对上号。

安妮一家本是德国人,但因为1941年纳粹的《纽伦堡法案》失去了国民身份——开头引文末尾,通常我会标注出作者的国籍,安妮却没有,她是一个没有国家的孩子。

自从1933年希特勒领导的纳粹党在德国胜出,父亲奥托已经感觉到空气中愈来愈强烈的振颤,他决定去荷兰阿姆斯特丹组建公司,安顿下来后便把全家(妻子和两个女儿)从德国接了过来。就这样,他们成为三十年代逃离德国的30万犹太人的一部分。

然而奥托在阿姆斯特丹平静生活的梦想很快破灭了。1940年,德国占领荷兰,随即采取了和在先前占领的东欧国家一样的手段:先对犹太人进行登记,然后将他们孤立出社群。

1942年6月,安妮在13岁生日这天收到一件礼物:一本厚厚的、带有锁扣的红白格子日记本。她太喜欢这件礼物了,我们可以看到,之后每一篇日记,她都称呼日记本为“亲爱的凯蒂”,结尾是“你的,安妮”,像在给最信赖的朋友写信。

最初的几篇日记里,犹太人的境况已经表现得很清楚:安妮和姐姐玛格特被迫退出原来的学校,转入专门的犹太人学校,她们必须佩戴黄色五角星标志,必须上交自行车,不能乘坐汽车,只能在规定的时间外出和购物,不能去包括剧院、电影院、游泳池之类的娱乐场所。

终于,父亲说,全家人必须“躲起来”——躲到哪里呢?就躲在运河边我们参观的那幢楼里,表面上它是父亲所在的公司,白天人们仍然在里边正常工作,但从三层的走廊穿过去,就能到达另一幢小小的附楼,附楼的窗户是钉死的,不能显露出任何灯光(也就是说内部其实比我们参观时还要暗得多),八位藏匿者,从来不敢大声说话或者咳嗽,怕声音传到外边。

那是多么小的附楼也就是密室啊!参观时我们看得很清楚,密室一层是公司的储藏室,与公司前半部分相连,战争期间不时会有人半夜潜入储藏室偷东西,每次都把藏匿者们吓得半死,缩在黑暗中不敢呼吸。同样令安妮心惊肉跳的还有日益频繁的枪炮声、爆炸声、飞机从头顶飞过的声音。

二层被隔板从中间隔开,一边住着父母和玛格特,另一边住着安妮和杜塞尔。正如你在照片中所看到的,安妮给自己的小房间糊上了壁纸,贴满明信片、画报和明星照片——和许多女孩子一样,她特别喜欢电影,喜欢研究欧洲王室。台灯下小小的书桌上,摊放着日记本的复制品。

从木梯子爬到三楼,仍然有隔板,隔板后边大些的那间是凡·达恩夫妇的卧室兼所有人的起居室,隔板前靠近梯子的一小块地方是凡·达恩家的男孩子彼得的小空间。这个彼得,搬进密室时不到16岁,安妮对他的第一印象是“和气,害羞,笨拙”,有很长一段时间她都忽视他,可正如我们都能猜到的那样,他们爱上了彼此。

再往上还有一个小阁楼,有一扇窗,整座密室唯一可以看到外面的地方。一天早晨,安妮和彼得在这里静静地看着天空和海鸟;他们的初吻,也发生在阁楼的黑暗里,这恐怕是两年零一个月藏匿生活中最美好的时刻,犹如黑暗中开出的一朵花。

是的,两年零一个月。八个人,如此局促的空间,再怎样相依为命也会有矛盾,一切都活灵活现记录在安妮笔下,十三四岁时所有身体的变化、隐秘的心思、起伏的情绪,她实在是天生的写作者,如果她能活着长大,必然会是一位伟大的作家,正如她所梦想的那样。

时常吃不饱的两年零一个月,她是那样努力地不绝望,读书,猜谜,学习法语、英语、数学和历史,学习函授速记课程,最最夜深人静时大家围坐在收音机旁听新闻,声音开得很小,幻想战争结束后的情景。“我渴望去巴黎待一年,伦敦待一年,学习语言和艺术史。我想看到世界的精彩,做各种各样令人激动的事情。”她这样告诉日记凯特。她甚至为自己还能睡在舒服的床上而内疚,她觉得一定要“节约每一分钱去帮助别人,节约战火劫掠后的残余”。

最打动我的是安妮房间中挂着的一条裙子。日记中有写道,有一阵子她特别想跳芭蕾,于是用妈妈一条淡蓝色带花边的裙子做了一条超级现代的舞蹈裙,然后天天坐在地板上压腿。

终于有一天,大家从收音机里听到盟军开始全面反攻并且取得若干胜利的消息。“我现在真的充满了希望,现在一切终于有了转机。是的,真的,一切都好了起来!这我没办法,一想到明年十月份我就可能重新坐上学校的板凳就让我兴奋得完全语无伦次!噢,天哪,我刚刚有没有告诉你我不想有太多的希望?原谅我吧,他们毕竟不是白送给我‘充满矛盾的小神经病’这个绰号的!”安妮这样写。

可就在她最充满希望的时候,一天早上,十点钟,有人拼命砸门,纳粹冲进来,把八个人全部带走。

日记戛然而止,永远停留在1944年8月1日,“亲爱的凯特”再也没有机会知道,安妮一家被送入集中营,男女分开,妈妈与姐们俩全部被剃光头发。安妮笔下似乎永远不理解她、和她永远有矛盾的妈妈把每一口面包都省给两个女儿吃,最后死于饥饿,而安妮本人和姐姐数月后死于虐待与疾病。

每一次读《安妮日记》,每一次想起“安妮的房子”,我都没办法忍住不流泪,为这少年的悲哀、战争的悲哀、人类的悲哀,怎么可以、可以这样残酷……

告密者到底是谁?至今人们也不知道。他/她也许就住附近?看上去就像个普通人?这想法实在让人不寒而栗。但与此同时,也别忘了帮助安妮一家躲藏的两对夫妇,是他们定期送来食物、书籍、衣物,以及温暖、关怀和信心。遭告密后两位男士也被送入集中营强迫劳动,最终幸存下来——在他们决定帮助安妮一家的时候,就知道最坏的事情有可能发生。

阿姆斯特丹,年轻的不羁的风,有阳光的地方就有阴影,有善就有恶,有恶就有善。

亲爱的安妮,我是多么喜欢你,因为你的活泼与善良,你的天赋与勤奋,你的勇气与坚韧,因为你的青春年少——我也曾有过那样的十三四岁,我理解所有那些貌似难解的心思,时间空间的一个转换,我就有可能是你,你也有可能是我,没有人可以独善其身。

我是多么希望你们在密室里又多坚持了哪怕几个星期,终于等到呼吸新鲜空气的权利,尽情舞蹈的权利,你和彼得手牵手走在阿姆斯特丹的阳光下,向梦想一点点靠近。

可是你们没有等到。你的梦想,“二战”中被屠杀的150万犹太儿童的梦想,以及从那时到现在全世界许许多多儿童的梦想,再没有实现的机会。红白格子的日记本,阿姆斯特丹运河边的小房子,时时提醒我们,但愿“世界和平”不会是地球这个密室中的人类一个永不能实现的梦想。

每当有人从外面进来的时候,他们的衣服上带进的风,他们脸上沾着的寒气,都会刺激我把头埋在毯子里,好不让自己去想:“我们什么时候能得到闻闻新鲜空气的特权啊?”可正因为我不能把头埋在毯子里,正相反,我必须把头抬得高高的,显得勇敢的样子,但即使那样,那种想法还是会钻进来,不止一次,天哪,无数次。相信我,要是你被关上个一年半,就算是像我这样子过上几天,你也会受不了的。再多的道理和感激之情也无法压制你内心的真实感受。骑车,跳舞,吹口哨,望大千世界,感受年轻的魅力,知道自己是自由的——这就是我向往的。可我仍然不能把这些表露出来,因为我有时候想,假如我们八个人都这样开始可怜自己的话,或整天挂着个不开心的面孔,那我们还会有光明的出路吗?我有时候问自己:“究竟有没有人,无论他是犹太人还是非犹太人,能理解这一点?我不过是一个急切地渴望着开开心心地玩耍的小姑娘。”

——1943年12月23日,星期五

文章作者

扶萝邹

发表文章10篇 获得0个推荐 粉丝64人

来这儿听听声音

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里