在东亚,为什么人人都爱米津玄师?

作者:三联生活周刊(微信公号)

09-27·阅读时长9分钟

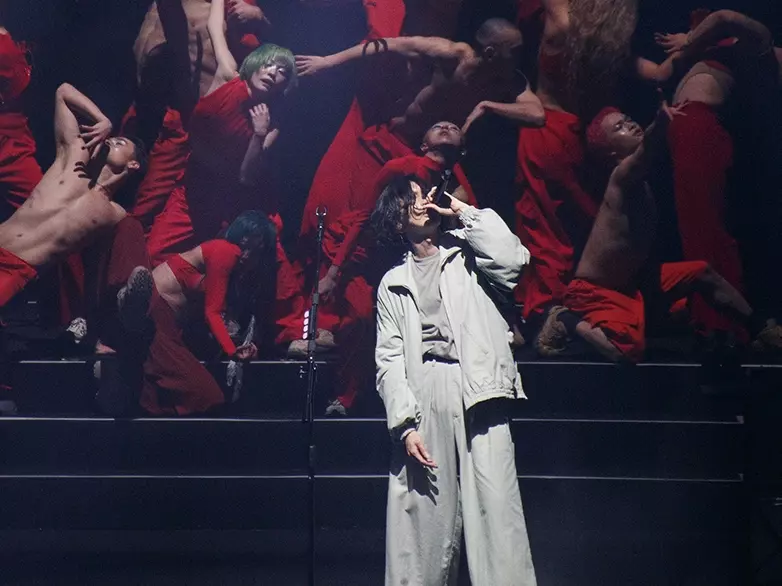

当前日本流行乐坛,谁最受瞩目?米津玄师必定是一个绕不开的名字。他不仅是一位歌手,更是一位包揽词曲创作、制作、甚至艺术视觉的全能创作者。从旋律编写、舞台构想,到专辑封面与MV影像的执导,几乎皆由他一人掌控。近乎全能的掌控力,使得他的作品构筑出一片高度统一、自成一格的美学宇宙。而他,则是一位用音符与视觉搭建异想世界的建筑师。

2018年,随着日剧《非自然死亡》的爆火,主题曲《Lemon》的旋律响彻日本大街小巷,米津玄师这个略微古怪的名字也一同被人记住。紧接着,《馬と鹿》、《Pale Blue》、《地球仪》连续霸榜Billboard JAPAN,证明了这位天才音乐人的才华并非偶然爆发,而是拥有持续的、高昂的创作生命力。七年过去,他依然是J-POP界中最不可忽视的存在。

他的音乐,充斥着强烈的节奏、缤纷的电子音效和琅琅上口的旋律,乍听之下似乎亢奋而热烈。但歌词却讲述着关于失去,关于孤独,关于自我厌弃等脆弱情绪。诸如“我是失败者”(アイムアルーザー)、“黑夜中我满心厌烦”(宵闇に爪弾)、“寂寞到快要死去”(寂しくて死ぬほど),阴暗思绪和悲观感受包裹上有力的节奏外壳,似乎是他找到的独属于自己的安全又汹涌的表达。

「孤独」、「悼亡」、「自我怀疑」 ,这些关键词几乎贯穿了他的早期生涯到国民级歌手的全过程。它们如同米津玄师成长历程中硌脚的礁石,疼痛却又能激荡出炫目的浪花。落在音乐中,呈现为一种近乎诗意的对立:歌词铺陈悲伤底色,但演绎方式却是在歌颂光明。仿佛在幽深的穴洞里匍匐前行,洞口的光斑始终隐隐约约地摇曳。

他自小性格孤僻,与身边的同学格格不入,与家人也难以沟通。青春期的孤独与隔阂让他更加退缩,也让他逐渐把自己封锁进绘画与音乐的封闭世界。他曾在采访时透露,“在我活了24年这段时间里,和父亲说话的时间加在一起大概1个小时左右”,面对周围,“我好像一直都是一个局外人”,像是一头活在人类圈层里的怪物。

后来,他被诊断为高功能自闭症,这是一种常见于许多艺术家或“天才”身上的心理疾病,患者往往拥有严重的社交障碍,但却智商奇高,在某些领域极具天赋和才华。米津并不因此沮丧,反而觉得这是真实的自己,既然命运已将这样的手牌递到手中,那么就干脆用它来活下去。

2008年,他开始以「ハチ」(Hachi)的名字,在日本视频网站 Niconico 上传自己的 VOCALOID 作品。凭借独特的旋律与视觉风格,米津玄师迅速在虚拟歌声的社区中崭露头角。2009年起,多个作品点击量突破百万,总播放量突破千万,「ハチ」成为二次元音乐圈现象级的名字。

直到2012年,米津玄师决定脱下「ハチ」的隐形外衣,用真实身份面向听众,陆续发表专辑《YANKEE》、《Bremen》、《BOOTLEG》,以及单曲《Orion》、《Lemon》、《灰色と青》。一路听下来会发现,「孤独与疏离」像是一团挥之不去的阴云,笼罩在这些歌曲的上空。

正是这份孤独,塑造了他异常敏锐的感受力,又渗入他创作的血液,回荡在那些层次丰饶的声场中,旋即联结着那些听音乐的人。

表现在歌词上,它们常常以意象化的形式出现,充满着私人的隐喻。比如《Lemon》写的是失去与哀悼,开头“如果这一切只是梦,该有多好”,歌声一响起就是一句直接的企盼,直击人心。他将「柠檬」喻作逝者,“残存在心中挥之不去的苦涩柠檬气味”代表了永无止境的思念,“就像被切开的果实的其中一半”则隐喻了生命被撕裂后难以弥合的残缺。在米津的笔下,死亡以诗意的形态被重新诠释,淡化了原本的沉重,柠檬虽酸涩却也清新,传递出他独特的死亡哲学。

再如与菅田将晖合作的《灰色と青》,这首歌则是关于成长与告别的痛感。歌词里不断出现电车、车窗、残月、草丛、丢失的鞋等日常意象,看似琐碎,却渗透着日本“哀物”美学的微妙怅惘。歌词中,“在拂晓的电车上摇晃着忆起从前”,“车窗映出我的身影”,普通的日常场景在回忆中被赋予情感重量。歌名“灰色と青”亦极具象征性:灰色像清晨尚未褪尽的夜幕,青色则是初升的晨光或青春的记忆,两者交融出温柔与寂寥并存的情感氛围。整首歌传递出一种典型的日式哀恸:一种明知不可追回,却仍想凝望的心绪。

虽然米津玄师擅长用歌词自我叙事,但表达绝不局限于个人。我读到一篇文章,作者指出米津玄师的歌词会精选人称代词来传递情感动力,从而将个人悲痛转化为普遍共鸣。他时常用 “atashi”代指“我”,这个词在日语中偏柔性和女性化,而用 “anata”代指“你”,这是充满亲昵与爱意的称呼。两种代词的选择,成功地在一首歌的有限篇幅内,构建了一个清晰的情感叙事:一个脆弱的主角,因为一个特殊的“你”的出现,找到了幸福和奇迹(即使这幸福可能仍不够或伴随着悲伤)。

他曾在采访中表示,“如果我的音乐能为某人提供哪怕是最细微的日常支持,比如‘我今天被老板骂了,但听了一首歌让我心情好了一些’,或者如果它能帮助他们缓解一些愤怒,那么做音乐就有意义了。”他坚信音乐可以让人与人之间产生联结,并希望为听歌的人提供情感抚慰,因此旋律和歌词能否被更多人接受,是他非常看重的一点。

这解释了为什么他不排斥写大众喜欢的音乐。因为他并不是那种孤芳自赏、拒人于千里的艺术家。虽然他的创作充满个人性格与人生思索,也沉迷于西方小众乐队、尝试多种音乐风格,甚至气质上带着艺术家惯有的孤傲与神秘,但却从未抗拒流行的可能。

这正是米津玄师值得被夸赞的地方。他的创作涉猎广泛,包括摇滚、嘻哈、爵士、民谣等多种音乐类型,但无论形式如何游走,他始终维持着一种鲜明的“米津式”统一感。这体现在旋律走向与编曲手法的辨识度,也体现在歌词中层层递进的意象与隐喻。前面提到过,正是由于歌词的诗意叙述,从而为听者留下足够的想象空间,让他们更容易把自己代入其中。与此同时,他在作曲与编曲上又始终保持着对“悦耳”的追求,比如电子碎拍和吉他riff,哪怕结构复杂,整体依旧符合流行音乐的聆听习惯。

再拿《Lemon》举例。这首歌虽然在哀悼死亡,但是全曲并不沉重。开头以单一的钢琴和米津略带气息感的低声演唱展开,给人一种被光照亮却仍有空隙的感觉。直到第一段主歌尾声,节拍器与鼓点轻轻切入,才让歌曲有了律动感。这个进入点并不急促,而是带着克制的“咚—嗒”脉动,把孤独的呢喃拉入时间的流动中。这一处理妙在用音乐性诠释歌词主题,即使是听不懂日语的中国听众,也能被瞬间带入氛围之中,感受到歌者在“与一个人对话”。节拍轻轻浅浅、稳定脉冲,配合着米津低沉的嗓音,让整首歌显得忧伤却不沉重。

《Lemon》是非常标准的“米津式”歌曲:旋律线多以小范围的步进与偶尔的上行跳进结合,制造出丰富的听感和情感牵引力。这样的写法常见于他的作品,不张扬,但在细微的起伏之间,始终维持着一种内向而压抑的涌动。

所谓“米津式”,最鲜明的特点是矛盾的并置。他笔下的孤独和阴暗从不只是单一的黑色,而是被安置在看似轻快、律动鲜明的外壳之中。比如《LOSER》,歌词是赤裸的自我否定,但编曲却以电子碎拍和强劲鼓点为驱动,俨然一首能量充沛的舞曲。在高亢的音乐中,反复唱着“I'M A LOSER”,反而生成一种自嘲的戏剧感,仿佛一个小丑正踩着欢快的节奏,跳起绝望的舞步。

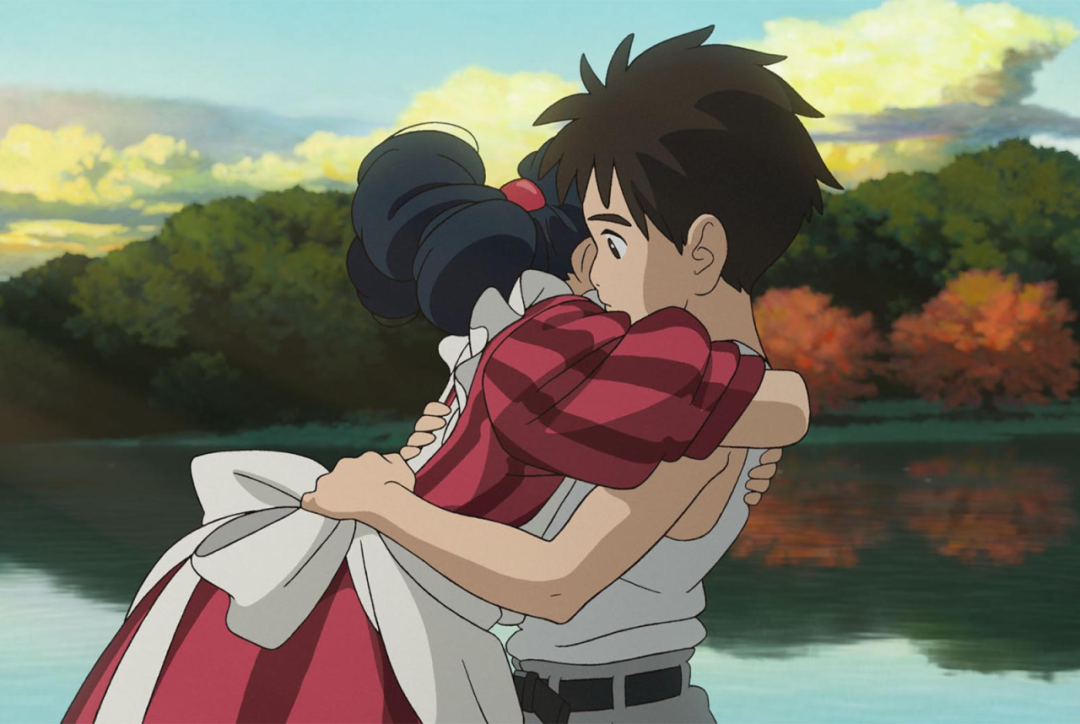

米津玄师的快节奏歌曲,明亮、活泼、充满激情。相反,慢节奏的歌曲则给人一种平静、舒缓的感觉。2023年,他为宫崎骏的电影《你想活出怎样的人生》创作的主题曲《地球仪》,完美地证明了他写抒情歌的能力。影片的主题一如它的片名,向观众发出了“你想活出怎样的人生”的诘问,而米津的《地球仪》则是对这个问题的回应。歌曲里,个体仿佛漂浮在浩瀚的宇宙之中,渺小、无力,却又抬头凝望。在器乐上,米津化繁为简仅以钢琴、鼓与风笛构筑旋律,简约而悠长,仿似一段隽永却总带哀叹的人生旅程。

那么,为什么是米津玄师?

为什么这个时代需要米津玄师?

旋律动听、编曲精致肯定是最主要的原因,但与此同时,我认为他的歌曲精准捕捉到了当下的时代情绪和社会氛围。

当代东亚年轻人面临着信息过载、竞争压力和社交节奏加快所带来的精神焦虑,同时又有被动应对社会期待的无奈之感,以及理想与现实落差的挫败。在这种环境下,米津玄师的音乐成为一种情绪出口,让人感到被理解,同时又获得一种安全的释放。他所引发的广泛共鸣,绝非一时的流行追捧,而是源于一种深层的心理认同:我们既渴望被看见,又恐惧被看穿;既向往连接,又难以真正靠近。

也正因如此,「米津玄师」这个名字注定会超越流行音乐范畴,成为记录这个时代心灵地图的一处重要坐标。

点击订阅⬇️⬇️⬇️

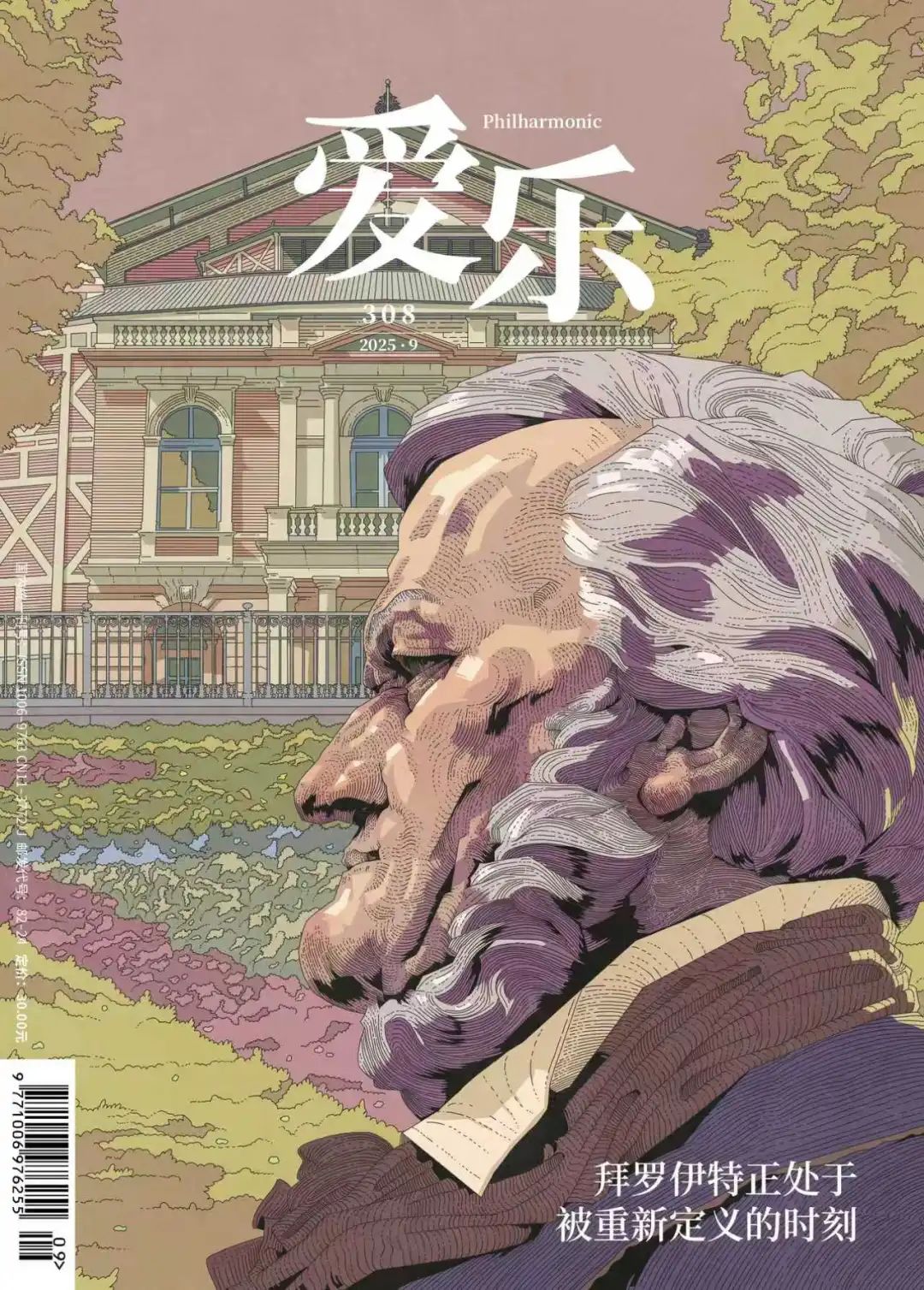

《爱乐》2025年第9期

「拜罗伊特正处于被重新定义的时刻」

华彩|拜罗伊特正处于被重新定义的时刻——独家专访拜罗伊特音乐节艺术总监卡特琳娜·瓦格纳

变奏|在《特里斯坦与伊索尔德》中彻底实现自我放逐——独家对话拜罗伊特音乐节2022版导演罗兰·施瓦布

再现|黑暗王国的无终旋律——《特里斯坦与伊索尔德》的爱、死亡与救赎

幕间|拜罗伊特·特别菜谱

行板|《唐豪瑟》与《帕西法尔》——从爱的纠缠到爱的救赎

独白|Wagner

专栏|袁乐——两位音乐先驱的唏嘘人生

专栏|静默——透过千年旋律背后的繁复——格列高利圣咏诗如何分类的?

安可|莱比锡,一个音乐的童话

点击订阅⬇️⬇️⬇️

《爱乐》2025全年纸刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章522篇 获得0个推荐 粉丝6150人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里