台剧又出黑马:40+单身“中女”活得有多自在?

作者:三联生活周刊(微信公号)

08-06·阅读时长19分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

近年来,台剧深耕中年女性的故事。新近完结的高分台剧《拜六礼拜》进一步丰富中年女性的群像,剧集讲述三个临近50岁的中年女性的情感故事。在此之前,中年女性特别是40+中年女性的爱情故事,鲜少成为主线,但它在《拜六礼拜》中得以浓墨重彩。

剧名的“拜六礼拜”,其实是闽南语,意思是“星期六和星期日”。就像给每周按下暂停键的小假期,几个主人公自爱又松弛,她们有自成一体的生活哲学。

文|曾于里

近年来,台剧深耕中年女性的故事。新近完结的高分台剧《拜六礼拜》进一步丰富中年女性的群像,剧集讲述三个临近50岁的中年女性的情感故事。在此之前,中年女性特别是40+中年女性的爱情故事,鲜少成为主线,但它在《拜六礼拜》中得以浓墨重彩。

剧名的“拜六礼拜”,其实是闽南语,意思是“星期六和星期日”。就像给每周按下暂停键的小假期,几个主人公自爱又松弛,她们有自成一体的生活哲学。

文|曾于里

40多岁,仅是人生的一半

三个在台湾省彰化县二林镇长大的女性周瑞秋(钟欣凌 饰)、杨世美(丁宁 饰)、萧如如(孙淑媚 饰)是好闺蜜,临近50岁的她们,在爱情上都遇到了难题。

《拜六礼拜》剧照

《拜六礼拜》剧照

周瑞秋很喜欢谈恋爱。年轻时,她全身心投入婚姻,丈夫却出轨了。离婚后的她渴望被爱,却陷入更深的泥潭——与已婚上司陷入婚外情,成为自己曾厌恶的“第三者”,直到关系曝光,她才在狼狈中看清虚幻。初恋洪志安(李李仁 饰)回到老家,让她再次动摇,对方婚姻状况未明,周瑞秋忍不住靠近。洪志安心里仍爱着妻子,周瑞秋向洪志安告白的同时也选择了告别。

周瑞秋逐渐意识到,虽然喜欢谈恋爱没有错,但她的人生排序里从未把自己排第一位,而是一直将幸福寄托在他人身上,她才那么迫切需要爱情来“填空”。她决定将自己排第一位活一回。

47岁的杨世美是小镇一家水电行的千金,直爽独立,雷厉风行。她是母胎单身,尽管乡里邻居常议论她嫁不出去,她宁愿单身,也不将就。接手家业后,她成为镇上少有的女性水电工,并邂逅性格孤僻、洁癖严重的葡萄农陈冠中(刘书宏 饰)。两人起初互相看不顺眼,但在一次次接触中,杨世美迎来了人生的初恋。相爱没有那么容易,杨世美爱得热烈,陈冠中仍习惯独处,两人因个性差异频频争吵。“两个人在一起,如果没有比一个人快乐,真是不需要”,杨世美主动提出分手,回归到自己的事业中。

萧如如是八点档“小三专业户”演员,她的戏路被定型,在生活中也常被观众误认为是“坏女人”。年近50岁的她,厌倦了总是演别人的人生,回到家开了一家小酒吧“萧吧”,并与比自己小20岁的拳击教练、闺蜜杨世美的侄子杨家豪(连晨翔 饰)擦出火花。这段“姐弟恋”并不被看好,杨世美一度强烈反对。萧如如也曾陷入挣扎,但她最终选择勇敢面对这段关系,她不被八点档的角色束缚,也不想被年龄束缚……

三个中年女性的爱情故事,成为《拜六礼拜》遭遇的最大争议和“差评”。“怎么快50岁的女性,剧集还在拍她们谈恋爱啊?”诚然,《拜六礼拜》中三个闺蜜差不多在同一个时间段谈恋爱是有些“无巧不成书”,但更值得推敲的是观众的质疑本身——为什么快50岁的单身女性,就不能谈恋爱呢?

在大陆影视剧中,我们确实很难看到一部纯粹的以40+中年女性的感情故事为主线的剧集。更多时候,中年女性被塑造成“母亲”“妻子”等功能性角色,她们的感情需求被边缘化。但就像《拜六礼拜》中三个闺蜜念的一段台词说的,“二十年后,我们才六十几岁好吗?台湾女性平均年龄84岁,那我们是不是还很有希望?”是啊,就算你40多岁,在女性平均寿命80多岁的今天,你也才过了人生的一半。把女性情感故事压缩在20-35岁这短短十几年,既不符合现实,也是对创作资源的浪费。

中年女性的人生远比想象中丰富,台剧在这一方面一直走在前端。《俗女养成记》中,39岁的陈嘉玲“无房无车无老公无小孩”,但她怡然自得,活出“俗女”的活色生香;《影后》将镜头对准台湾演艺圈的中年女演员群体,反映出中年女性在职业场域中的结构性困境;《忘了我记得》聚焦当代单身女性面临的一个现实难题:不婚不育的自由背后,是独自赡养父母的巨大压力,该怎么在一地鸡毛中的生活中保持生命力?

《拜六礼拜》拓宽了新的维度,剧集让三位40多岁的女性成为情感故事的主人公,首先就宣示了一点:无论年龄多大,对爱与被爱的渴望,对自我情感的正视,都值得被关注与尊重。

此外,《拜六礼拜》与《俗女养成记》《影后》《忘了我记得》等一众聚焦中年女性的台剧也有一脉相承之处,即,从不苛求什么完美的主人公,而是充分接纳平凡和“俗气”,允许女性试错、犯错。《拜六礼拜》的周瑞秋渴望爱情却屡屡选错对象,杨世美的第一次恋爱热情却狼狈……但没什么大不了的,是人就会迷茫、会妥协、会犯错,然后获得成长。这样的女性形象刻画,打破了社会对中年女性的刻板期待——一个中年女性就只能是“好妈妈”“好妻子”,任劳任怨把一切都处理得妥妥当当。

这是《拜六礼拜》解压感的一大来源:它给中年女性松绑了,也给观众松绑了。至少在观剧过程中,所有观众都获得一个温柔的许可:你可以迷茫,可以犯错,可以后悔,可以人到中年爱渴望恋爱,可以重新开始……你可以活出你的主体性。

自我接纳,所以松弛可爱

若从戏剧冲突的视角来看,《拜六礼拜》确是一部平平淡淡的剧,周瑞秋意外成为“小三”以及儿子出柜等相对具有冲突性的剧情集中在首周,之后的剧情就是三个女主角的平淡日常。所以,有观众对它的高口碑很纳闷,质疑是不是豆瓣网友对台剧有什么滤镜?

其实,很多高口碑台剧都是“淡而有味”。台剧市场空间有限,制作预算很低,无法承担仙侠、古装等类型所需的特效、场景和服装费用,只好转向于现实题材剧集,并倒逼创作者将资源集中于剧本打磨,通过人物关系的细腻呈现和社会议题的探讨来吸引观众。这就使得台剧在视觉奇观匮乏的情况下,凭借对人的深度挖掘,形成记忆点和竞争力。

就像我们说起《俗女养成记》就会想起陈嘉玲,说起《忘了我记得》就会想起程乐乐一样,说起《拜六礼拜》我们就会想起周瑞秋,她们都是特别可爱的人,自爱也放松,不论发生什么事儿天都塌不下来,她们有自成一体的生活哲学。

比如当儿子失恋后情绪低沉时,周瑞秋这样对儿子说:“你分手很正常的事,会痛表示你真的爱过,每一段感情都不会白白浪费,你会更知道谁更适合你。”失恋的人容易陷入“付出全白费”的委屈。周瑞秋不因为分手否定自己或爱情本身,让孩子接纳自身感受,她也把视角转向成长“你会更知道谁更适合你”——把当下的失去和未来的可能性联系起来,这都是中年的智慧。

周瑞秋是这样劝儿子,当她遭遇情感困境,她也是这么做的。前夫回来纠缠不清时,周瑞秋盛装出席请前夫吃一顿散伙饭,希望他不要再缠着她,她不希望儿子的爸爸是这样的人。前夫问周瑞秋,“我是怎样的人?”周瑞秋说:“年轻时候的你,走路有风,潇洒又帅气,什么都不怕。我那时候,真的爱你爱到无法呼吸……跟你分开后,我花了很长时间慢慢变成现在这样,可能我现在这样也没有很好,但至少我不会走回头路。所以拜托你也变回以前那个帅气又潇洒的样子……等儿子的婚礼时,我们可以坐在一起看着播映的旧照片,一起想到从前时都是好的,不要让我瞧不起你……”当前夫夸她说,“你穿这件衣服,真的很漂亮”,周瑞秋决绝地说“我打算这顿饭吃完,就把它丢掉”。

如今的前夫再讨人厌,周瑞秋也不会全盘否定过去,或者带着怨毒的抹煞,她尊重过去的真实感受。但她很清晰地划定了现在与未来,她不沉溺于过去的美好或遗憾,也不幻想不切实际的复合,而是希望与前夫因为共同的儿子而有一个体面的距离。当前夫试图用赞美拉回暧昧,她犀利回应“吃完就把衣服丢掉”,绝不拖泥带水。

人的内耗与紧绷,往往源于对过去的否定、对现在的纠结、对未来的迷茫;周瑞秋清晰区分三者:不否定过去的真实感受(避免陷入非黑即白的记忆改写),明确划分当下的自我边界(拒绝让过去绑架现在),保持对未来的开放性(将经验转化为成长的养分)。她很少消耗在纠结与自我怀疑中,而是维护了自我叙事的完整性,又为持续成长保留了心理空间。所以,也只有她才会自嘲“二林最有名的狐狸精,最胖的小三”,不美化过去的错误,诚实面对自己的欲望与软弱,清醒地承担选择的代价,笑着谈下一场恋爱。

类似的桥段,就是《拜六礼拜》人物塑造上的“淡而有味”,它通过细腻的日常细节和看似平凡的对话,将角色的生活智慧与性格特点娓娓道来。由钟欣凌来出演周瑞秋,充满了说服力,不仅因为她圆润的身材和总带着笑意的眼角,天然带着接地气的亲和力,也在于周瑞秋应对各种冲突时的“自我接纳”哲学、不内耗很松弛的角色气质,与钟欣凌在《命中注定我爱你》《我的婆婆怎么那么可爱》等作品中的荧屏形象形成一定的延续性。

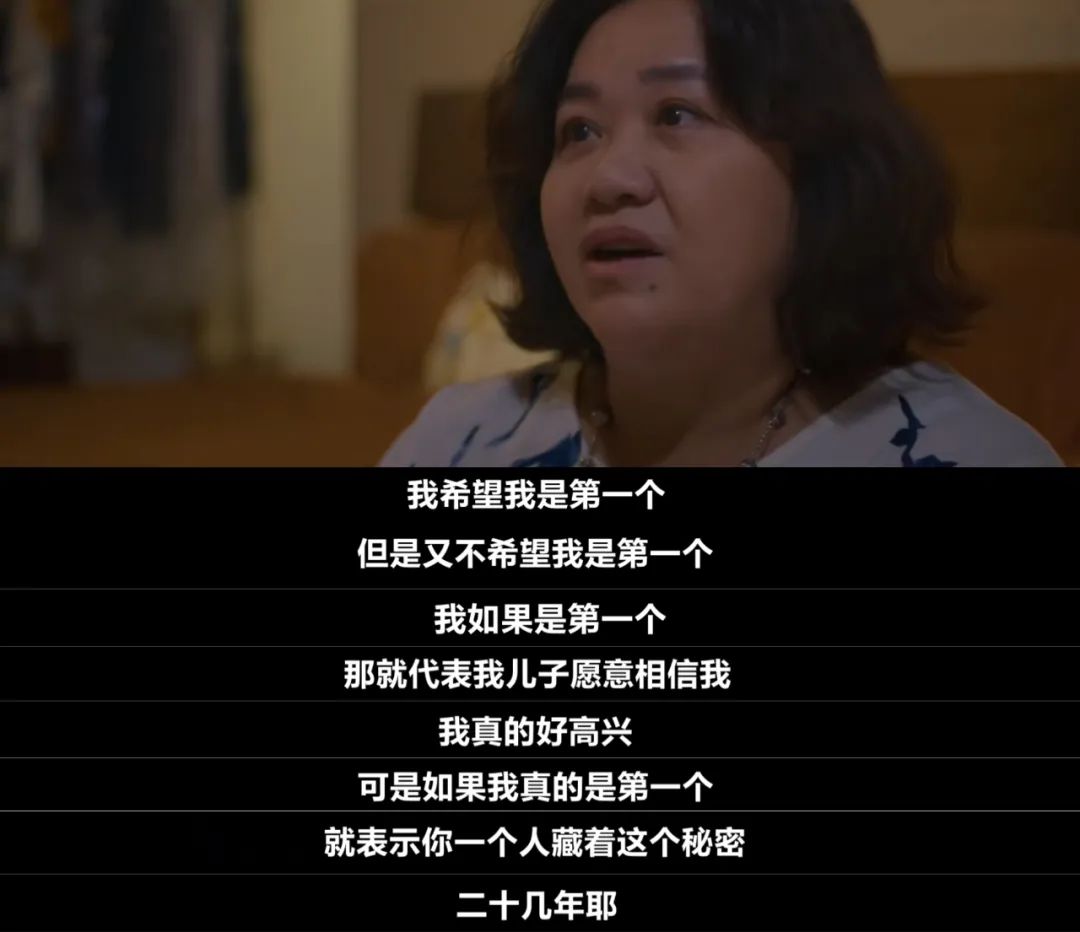

周瑞秋也能体察关怀他人,不因为外界的标准内耗。譬如面对儿子的出柜,周瑞秋的第一反应是:“还有人知道吗?我希望我是第一个,但又不希望我是第一个,我如果是第一个,那代表儿子愿意相信我,我真的好高兴:可是如果我真的是第一个,就表示你一个人藏着这个秘密,二十几年欸,你也太辛苦了吧。”

周瑞秋的关注点始终紧紧围着儿子,而非自己,她并不纠结“别人会怎么看”,也没流露出一丝对“正常人生”的执念。“希望我是第一个”,藏着的是对亲子间坦诚关系的珍视,“又不希望我是第一个”,她看到的是儿子作为独立个体在秘密里独自挣扎的煎熬。

又比如杨世美一开始反对侄子与闺蜜的感情,但她很快自我反省,“身边的人都在进步,但不管你怎么努力,你的进步就是一点点。这种感觉让人觉得很无力,可能是这样,我就变得像小孩一样,吵啊、闹啊、不讲理,就是希望你们不要离开我”。杨世美对侄子与闺蜜恋情的干预,本质上是对自身成长焦虑的转移,当她接纳了自我,也就能接纳他人。

台剧一直在丰富它可爱的中年女性图谱。除了演员演得很好之外,也在于角色身体力行着一些在我们的语境里变成空洞口活或鸡汤的哲学,比如“自我接纳”,比如“有的时候人要过得随便一点,你的人生会更放松”。在一些日常时刻,她们看上去好像就很普通(以至于可能会让一些观众觉得剧情无聊),但在一些看似挫败的关键时刻,她们的自我接纳就变成一种直击观众内心的“醍醐灌顶”——还可以这么看待问题啊?对于我们而言,这不啻一场微小的认知革命,也是情绪的“解压”。

排版:球球 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6138人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里