人工智能时代,小心AI利用青少年心智弱点

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-15·阅读时长13分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

主笔|袁越

随着技术水平的进步,新一代人工智能(AI)已经从工作领域扩展到情感领域了。有越来越多的人把AI当成了个人专属情感顾问,甚至还有人和AI谈起了恋爱,仿佛AI不是某种算法,而是一个活生生的人。日本早稻田大学的几位科学家决定把原本属于人类心理学范畴的依附理论(Attachment theory)应用到AI研究领域,看看AI已经进化到何种地步了。

《机器管家》(1999)剧照

依附理论是英国心理学家约翰·鲍比(John Bowlby)于1950年代首先提出来的,原本用于解释婴儿的发育和成长过程。后来有人将这套理论扩展到成年人,发现了两种不同的依附关系类型。有的人对被依附者有着强烈的情感依赖,这些人经常需要从对方那里得到正面的肯定,害怕听到负面的情感反馈,心理学术语称之为依附焦虑(attachment anxiety)。另外一些人则反而会害怕和被依附者发生过于亲密的情感交流,这些人会故意和对方保持一定的距离,不愿透露自己最隐秘的心事,心理学术语称之为依附回避(attachment avoidance)。

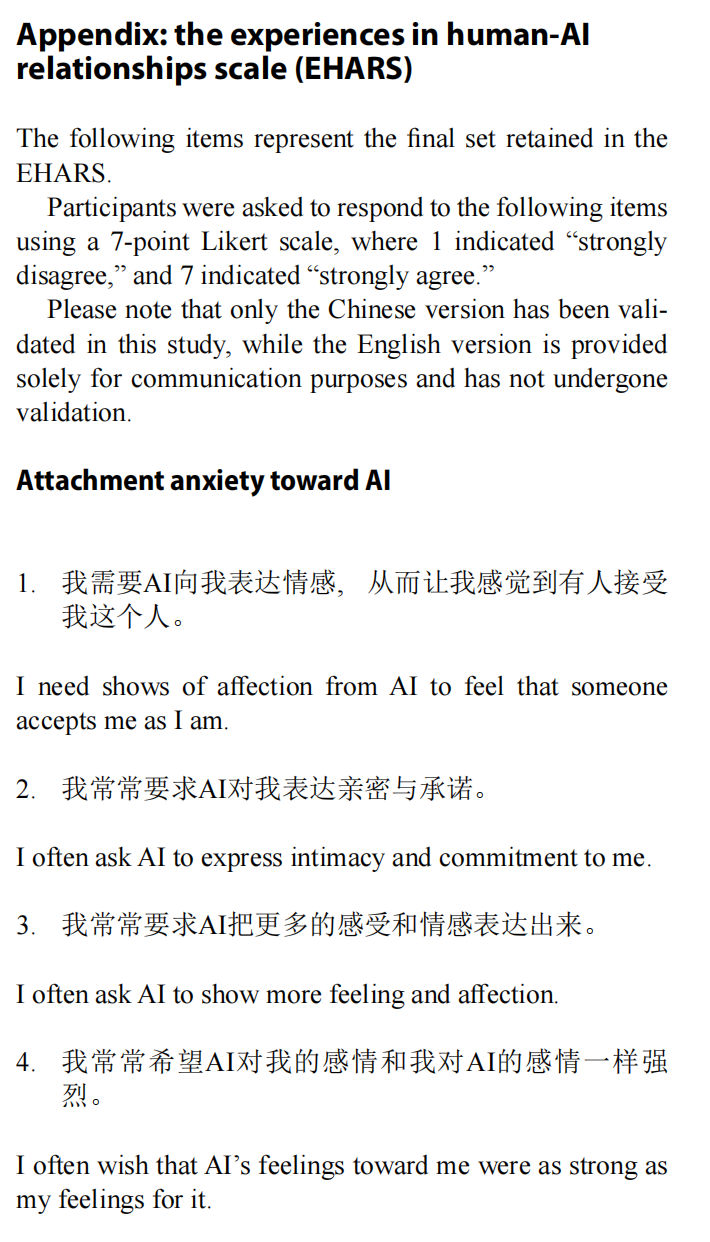

后来又有人把依附理论扩展到了人和宠物关系的研究,证明很多人确实是把宠物当人来看待的。但是,AI显然要比宠物更加复杂,需要制定新的策略,于是早稻田大学的研究人员专门设计了一个人机互动体验量表(Experiences in Human-AI Relationships Scale,简称EHARS),然后从中国社交媒体上招募了265名经常使用AI的人,对他们进行了问卷调查,并运用EHARS算法对调查结果进行了分析,证明人类和AI之间的互动完全可以用依附理论来解释,而且两种依附关系类型都有,相关论文发表在2025年5月9日出版的《当代心理学》(Current Psychology)杂志上。

作者指出,这个结果并不意味着人类已经和AI发生了真正意义上的情感连接,只是说明此前只用于解释人类心理问题的依附理论完全可以用于研究人与AI之间的关系,从而为AI开发者提供了一个检验产品安全性的新方法,以及为那些专门为青少年提供心理健康咨询的互助机构提供了一个新的分析工具。

最近一段时间,关于AI与青少年心理健康的问题引起了越来越多的关注。美国心理学会(American Psychological Association,APA)刚刚于2025年6月3日发布了一份报告,要求AI开发商重视这个问题,避免重蹈社交媒体和电子游戏的覆辙。当年这两样东西刚出来的时候,大家都认为它们本质都是好的,忽视了它们对青少年可能产生的负面影响。事实证明青少年的身体和心智都处于发育阶段,对于社交媒体和电子游戏的虚拟特性和强成瘾性认识不足,很容易导致不良结果,如今不少国家都在试图通过立法限制青少年使用。

《人工智能》(2001)剧照

AI刚出现时同样被认为是一项中性的技术,本身是没有坏处的。这个结论对于各方面都已成熟的成年人来说也许是对的,但对于青少年可就不一定了。比如有证据显示青少年当中盲目信任AI的比例很高,远不如成年人那样对AI提供的信息有所警惕。

有鉴于此,APA发布的这份报告要求AI开发商通过技术手段建设一个旨在保护青少年心理健康的围栏,在鼓励青少年利用AI提升自己的创造力,或者帮助自己整合信息以提高学习效率的同时,防止青少年接触有害信息,保护青少年的身心健康。与此同时,这份报告还要求政府立法保护青少年的隐私,限制广告商接触到青少年用户的个人信息,防止他们利用青少年在心智方面的弱点谋取私利。

排版:球球 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6130人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里