失去父母的年轻人:原来世上并不存在“好好地告别”

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-15·阅读时长29分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

人们都知道,“白发人送黑发人”是人间至痛。但当年轻人失去父亲或者母亲,社会却常常默认他们应该很快就能“适应”,按照过世父母期待的那样“好好继续生活”。但事实上,年轻人的人生方向尚未稳定,身份尚在探索之中,父母往往是他们最重要的支持系统和情感锚点。当这份支撑骤然消失,他们必将历经艰难。年轻人的哀伤,同样需要被诉说、倾听、理解,并最终成为通向成长的历程。

记者|段弄玉

编辑|徐菁菁

人们都知道,“白发人送黑发人”是人间至痛。但当年轻人失去父亲或者母亲,社会却常常默认他们应该很快就能“适应”,按照过世父母期待的那样“好好继续生活”。但事实上,年轻人的人生方向尚未稳定,身份尚在探索之中,父母往往是他们最重要的支持系统和情感锚点。当这份支撑骤然消失,他们必将历经艰难。年轻人的哀伤,同样需要被诉说、倾听、理解,并最终成为通向成长的历程。

记者|段弄玉

编辑|徐菁菁

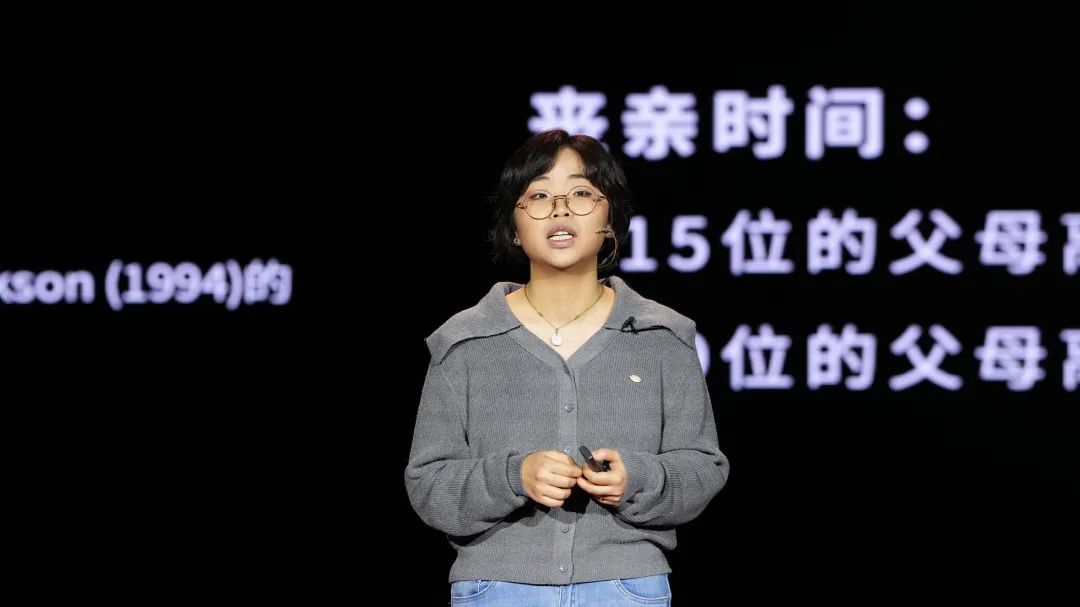

3月初,上海还残留着春寒。李昀鋆刚刚结束了一场以“隐藏的哀伤”为主题的演讲。8年前,她以香港中文大学博士生的身份开启了一项关于“经历父母离世的年轻子女”的调查研究,最终出版了《与哀伤共处:经历父母离世的年轻子女》一书。

来听演讲的豆豆想和李昀鋆说几句话。可站在她面前时,豆豆再次陷入了过去三年间不断出现的“习得性无助”。她担心控制不了崩溃的语言系统,只能在脑海中不断排练要说的话,她还在想,刚见面就用“我最亲的人也离开了”来寒暄,会不会显得太无礼?

豆豆没有想到的是,李昀鋆先开了口:“是不是也有过这样的经历?”豆豆松了一口气,终于能自然地坦白:她的爸爸在三年前去世了。豆豆递给李昀鋆一本《与哀伤共处》,李昀鋆在扉页上写道:“你不是一个人,你可以不放下。”看到这两行字时,豆豆用很大的力气才忍住眼泪,“像看到两条赦免”。

李昀鋆也经历过这样“得到赦免”的时刻。

2014年,李昀鋆在读大学时突然经历了母亲离世。在很长一段时间内,周围的人都劝她“坚强一些”。可是,她不断被母亲离世的悲伤所淹没,也不止一次感受到与周遭世界的隔阂。正因为如此,她才在读博期间改变研究方向,把丧亲与哀伤作为研究主题。

李昀鋆告诉我,参考西方社会的数据,大概能推算出,在进入成年之前(通常指18岁以前),3.4%到11%的年轻人会经历父母离世,但关于年轻丧亲者的研究竟然寥寥无几,主流研究常常忘记了年轻人也会经历丧亲之痛。“一方面,我们倾向于不去相信,一个孩子的父母会在这么‘早’的阶段就离世;另一方面,即便这种事情真的发生了,社会也常常默认:年轻人应该很快就能‘适应’,他们‘有韧性’‘会走出来’。”但事实上,对于这些年轻人来说,这是极为特殊而艰难的经历。它需要被诉说、倾听、理解,并最终成为通向成长的历程。

李昀鋆进行以“隐藏的哀伤”为主题的演讲(受访者 供图)

“原来死亡是这个意思”

妈妈去世后的第10年,李昀鋆仍然后悔的一件事是,当她听说妈妈住院时,她是坐地铁而不是出租车去的医院——她没想到一切会那么快。

妈妈本来就有慢性病,不过并不严重,所以当哥哥让当时还在读大学的李昀鋆继续学习时,她还回去自习了一会儿。但她越自习越心慌,所以索性回宿舍收拾行李,准备赶去医院。当李昀鋆见到妈妈的时候,妈妈已经神志不清了,不久后便被送往了重症监护病房(ICU)。

从妈妈进ICU到她四天后去世,李昀鋆的记忆很混乱。她只记得,ICU每天只允许家属短暂探视。她拉着爸爸,四天都睡在ICU外面的不锈钢长椅上,好像是想要通过自己的在场给妈妈积蓄能量。当时好朋友还拿出一份上海市的统计数据来安慰她,说这个年纪去世的人比例很低,让她不要担心。

但是,没有任何奇迹发生。妈妈去世之后,李昀鋆有意识地避免回忆起医院里发生的事情。然而,关于妈妈的所有记忆也都被那四天定格了。李昀鋆想不起来她们一起做过的、开心的事。

2015年刚高考完的那个暑假,母亲告诉音召,父亲因为肝癌进行了手术。音召在父亲的宠溺下长大,没太当回事,只是觉得“爸爸一定会好起来的”。父亲的病情由母亲和亲戚们照顾,她没过问太多,甚至没陪他去过医院,只是按照计划开始了大学生活。终于,她在课上接到姨妈的电话,对方一边哭一边责问她,父亲都变成这个样子了怎么还去上学。

音召回想起来,她不是对父亲的病情熟视无睹:在父亲去世前的两个月,她先是看到父亲需要去做化疗了,然后需要吃一些进口的止痛药,后来甚至吃药也止不住疼痛。到了最后,父亲连走路都走不动了,甚至要叔叔背着他下楼。然而,死这件事,她想都不敢想。她暗示自己事情不会真的那么严重,可以先去上学,有什么事儿再回来。

《遥远的距离》剧照

这种逃避的心态一直延续到父亲去世之后。周日举办了葬礼,周一音召就回去上课了。那天下午,是她很喜欢的现当代文学课。她努力呈现出认真听讲的样子,甚至下课后笑着跟老师交流,“好像我不跟身边的人说,我就可以假装这件事情没有发生……我整个大学四年其实就是这么过来的”。

在和44位年轻的丧亲者交谈后,李昀鋆发现,面对父母的死亡,年轻人普遍手足无措。在他们的生活和视野里,死亡是一个太遥远和陌生的话题。“在现代社会,预期寿命通常是七八十岁。当父母去世,哪怕不是突然的,有疾病逐渐恶化的过程,年轻子女也无法真正做好准备。”

李昀鋆大学时读的是社会工作专业,也担任过临终关怀的志愿者。她曾经以为自己懂得死亡和告别。因此,在母亲弥留之际,她曾试图“笨拙”地把临终关怀的清单一项项对照打钩:她知道人临终时最后丧失的是听觉,于是把所有想对母亲说的话都倾诉了一遍;为了释放悲伤,她也在葬礼上尽情哭了一场。

然而,回归日常生活后,她才发现,一切远不是如此。准备博士申请时,李昀鋆的注意力暂时转移,哀痛似乎得以缓解;但一旦稍作停顿,尤其是在夜晚独自走在路上时,情绪便会猛烈袭来。她记得,有一次走在北区学生宿舍的那条街上,很自然地想要拨打母亲的电话,却在下一秒意识到,再也不会有人接听了。那一刻,她才真正理解,原来死亡是这个意思,原来世上并不存在所谓的“好好地告别”。

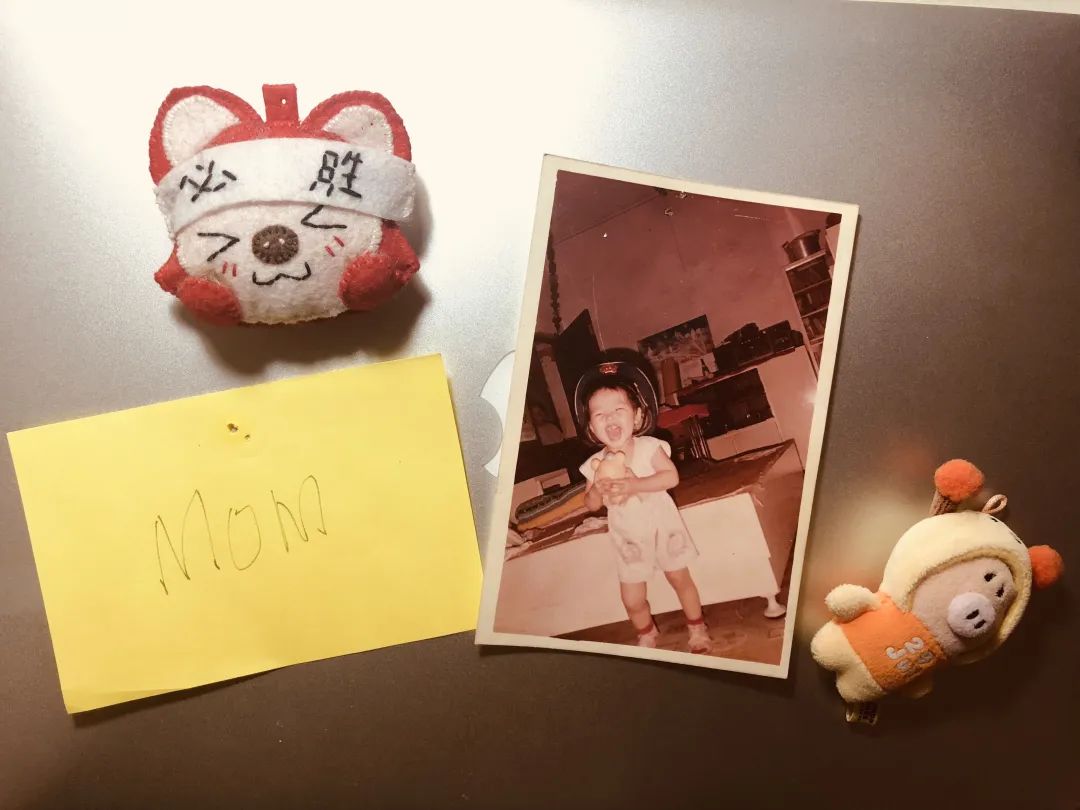

李昀鋆在母亲忌日当天发布的朋友圈(受访者 供图)

孤独的哀伤

父亲的离世在豆豆和外部世界之间竖起了一道墙:“你们没有过我的经历,是不能够真正理解我的。”父亲去世时,她刚进入一个新的研究所,对周围的人隐隐感到些许敌意。尽管理性告诉她这种想法未必合理,但她心中还是会不受控制地泛起一种愤懑:“你们所谓的痛苦算什么痛苦呢?你们竟然还能嘻嘻哈哈地说笑,怎么能这么轻飘飘地过日子?”

豆豆开始本能地回避他人的关心。每当有人试图与她聊起和父亲相关的话题,她都会迅速将对话拉回工作的范畴之内。她总是会担心,聊得越深入,就会越危险,越容易被伤害。

李昀鋆也记得,有一次自己在宿舍楼梯间哭泣,恰好被室友撞见。对方可能不知该说些什么,于是默默地从她身边走过。其实,室友们一直很体贴——在李昀鋆母亲去世时,她们曾一同前往殡仪馆陪伴她。但即便如此,在那一刻,李昀鋆依然感到隔绝。

她这样形容那时的状态:“从很多层面上来讲,我的哀伤仿佛把我困在了一个有隐形功能的巨型透明气球里。气球就那样明晃晃地放置在马路中央,周围的人来来往往,但无论我在里面怎样哀痛、发狂,甚至嘶吼,他们即使看到气球,也看不见我,更没有人会撕破气球来救我。”

李昀鋆用手机软件记录了母亲去世的时间(受访者 供图)

年轻人的哀伤难以说出口,不仅在社交圈里,在家庭内部也是如此。压抑的沉默从葬礼时就开始了。李昀鋆在研究中发现,年轻人尽情宣泄哀伤往往会遭遇来自他者,甚至来自自己的批评和压力。“你很容易听到这样的劝导:不要哭泣,好好继续生活,这才是你过世父母期待看到的。”

在当初拟定研究课题时,李昀鋆曾经想过把家庭作为研究对象,她计划先跟家庭中的一个成员建立好关系,然后通过这个人接触到更多的家庭成员。但令她意外的是,很多年轻人愿意和她聊,但一开始他们就表明不会向李昀鋆介绍自己的家人。他们没法告诉家人,自己跟一个陌生人倾诉了父母去世的事情。李昀鋆发现,更重要的原因是,即使在家庭内部人们也是孤立的,不会去分享自己的哀伤。

一些年轻人在家庭中缺乏话语权,家庭没有留给他们处理哀伤的空间。母亲去世时,陈更还在读初中。他记得,父亲常常选择在一些日常又琐碎的时刻传达坏消息,比如他会在父子俩骑车去澡堂的路上“通知”陈更:“你妈得了白血病”“你妈状态不太好”。

这种轻描淡写的方式让陈更感到莫名的烦躁:“为什么不能正式一点?”原因很简单:在周围的大人看来,陈更生活的中心有且应该只有一个——学习。他也曾向姑姑打听情况,对方同样轻描淡写地说“最近情况不是特别理想”。再追问下去,得到的回答就是:别想那么多,好好学习就行了。在母亲去世后,陈更回到学校,班主任也提醒他:“你知道中考还有几天吗?”

陈更一直不确定,是否正是因为如此,才使他未能真正严肃地面对母亲的病情——他记得与母亲的最后一次见面。那天,他正在打电脑游戏。母亲对他说:“我去医院了。”他连头也没抬,只是随口应了一句。

自那以后,陈更一直处在一种深刻的虚无感和无力感之中。“周围的人也不期待你整天提这个事情,我觉得还是遵从大家的期望。”与此同时,他强烈地感到和家人的隔阂,渴望长大、独立,走出家门。研究生毕业前夕,陈更与父亲发生了一次激烈的争吵。当父亲问起他的未来规划,并表示希望他回山东老家发展时,陈更拒绝了。“我就觉得我活得没劲儿,只是被生活推着走。”在这次冲突中,他终于质问父亲:“为什么当时不让我去医院看我妈?为什么人都死了,我才知道?你们没有一个人给我解释,也没人提前告诉我。”

《悲伤逆流成河》剧照

在另一些家庭里,重要成员离世后,家庭的角色和关系也会变得复杂微妙起来。

得知父亲抢救无效时,豆豆没能哭出来。父亲在的时候,家中所有重大决定几乎都由父亲做主。豆豆觉得自己和母亲都属于“社会功能低下”的人。现在,必须要有一个人站出来了。那这个人得是她自己。

那天,在医院里工作的叔叔刚对母亲说完“节哀”,几乎是话音刚落,母亲立刻发出哭声——她的情绪和眼泪仿佛在瞬间倾泻而出,没有任何阻碍。豆豆抱住母亲的肩膀,轻轻拍着安慰她。

此后的每一次,情况似乎都是如此。在母亲面前,豆豆仿佛失去了哭泣的能力和权利,尽管母亲从未对她提出这样的要求。在父亲的告别式上,豆豆曾突然情绪崩溃。那时她看到,本来缩在长凳一角哭泣的母亲立刻止住了眼泪,抬起头朝她望来。这让豆豆更加相信,如果自己哭得比母亲还要厉害,母亲一定会因为心疼她而强忍悲伤,她会逼着自己重新做回那个要保护女儿的妈妈。

除了让责任盖过悲伤,另一种常见的情形是,家人的悲伤并不总是相通的。李昀鋆便是如此。每当情绪崩溃、哭泣过后,她总会打电话给父亲,告诉他自己又想妈妈了。然而,父亲一如许多男性长辈那般,性格木讷,完全不知道该如何安慰她。

不管是因为不同的个性、经历,还是因为处于生命历程的不同阶段,家庭成员都会在丧亲事件面前有不同的选择和想法。那年年底,在奶奶的生日宴上,一位表嫂突然说:“鋆鋆,你要接受那个阿姨,我们都看过,她不错的。”这句话让李昀鋆当场愣住。事后,父亲带着哀求的语气向她解释,那位阿姨是他高中老师好意介绍的,人也确实不错。但在李昀鋆看来,这一切都无法接受:母亲为这个家庭辛苦操劳了一辈子,而在母亲尸骨未寒的时候,父亲就已经开始相亲了。

自那以后,李昀鋆便不再向父亲倾诉有关母亲的哀伤。父亲的选择让她突然意识到,也许她从未真正了解过他。她甚至不确定,在她哭着说“我想妈妈”的时候,父亲内心到底有怎样的反应——或许,他已经不再悲伤了。

直到更久之后,李昀鋆才逐渐想明白:自己失去的是唯一的母亲,而父亲失去的,是没有血缘关系的妻子。父亲应该是想念母亲的,但这种想念并不阻碍他作为一个中年人重新寻找配偶。对父亲来说,即将迈入老年,需要有个伴儿,是更迫切的需求。“所以他的哀伤跟我是不同的,我不需要勉强他跟我一起哀伤。”

《我的后半生》剧照

失序的人生

在豆豆的手机里,爸爸去世那天的备忘录预览是五个字:“地上全是血”。

那天,她和爸爸约好了跑步。在跑第二圈的时候,爸爸落在了后面。等豆豆跑完一圈,再见到爸爸时,他已经没有任何先兆地倒在了血泊里。读医学院的豆豆刚刚结束实习,本应非常熟悉心肺复苏的流程。但当时,她的心怦怦乱跳,根本摸不出来爸爸还有没有心跳。在救护车到来之前,她只能非常机械地做心肺复苏,“我可能已经把他的肋骨摁断了”。

在父亲去世后,豆豆没有一天不在问自己,到底是什么原因让爸爸倒下的。“我的大部分时间,都消耗在长长的、毛线球般的混乱中。从你不在的那天起,每一天我都强迫症一样逼自己反刍一遍那个晚上,把思绪的轴往前一寸寸地拖,怕自己忘了什么细节。”在写给爸爸的信里,豆豆这样说。

在爸爸去世后的一个星期,豆豆就跟导师提出了退学的想法。她没来得及对爸爸说出口,自己是因为爸爸确诊了二型糖尿病,才选择了现在的研究方向。而如今,她看着电脑上的病例,就会开始思索爸爸的死因。经常会出现在她脑海里的想法是:“连自己的爸爸都救不了,我还怎么当医生?”

李昀鋆发现,亲人离世后所带来的“失序”状态,在年轻人身上表现得尤为明显:对中年人而言,尽管同样面临父母去世的痛苦,但通常已有一份相对稳定的工作,有自己的家庭、配偶和子女,还有需要承担的社会角色与责任。生活的方向和意义在一定程度上已有所确立。因此,即使父母离世,他们仍能在原有的结构中继续前行。

但对年轻人来说,情况却大不相同。他们的人生方向尚未稳定,身份尚在探索之中,父母往往是他们最重要的支持系统和情感锚点。当这份支撑骤然消失,他们极容易陷入一种根本性的意义危机。

《人世间》剧照

“死亡这个参照物太强大了。”李昀鋆说。当她在殡仪馆亲眼看到母亲火化后的骨头被逐一收集、敲碎、放入骨灰盒时,那种冲击是压倒性的。那一刻,死亡的真实与残酷迫使她开始质疑一切:不管是努力工作、组建家庭,还是遵循所谓“正常”的人生轨迹——这一切还有意义吗?而面对扑面而来的虚无感,人又该如何继续活下去?

生命中的关系也会被重新审视。在母亲去世,尤其是父亲开始相亲之后,李昀鋆对男性逐渐失去了信任,甚至开始为“一个人过完这一生”做准备。面对家人的催婚,她常常拿母亲的经历作为回应,言语中带着对父亲的埋怨:“你看我妈妈,当年就是被催着结了婚,然后为了家庭操劳了一辈子,到头来却是这样一个结局。”

在对丧亲者的研究中,李昀鋆发现这种经验并不少见:“对许多年轻人来说,父母是安全感的最初来源,而这种亲密的联结一旦被打破,往往难以重建。父母的离世,可能会使他们怀疑:在这个世界上,是否还会有其他人能像父母一样无条件地爱自己。”

在这种怀疑下,李昀鋆把和丈夫的相恋称为“意料之外的事”:在她看来,促成这段关系的关键,很大程度上是因为能够在日常生活中自然地谈论哀伤、死亡与苦难,而这对她来说极其重要。李昀鋆习惯将母亲的照片带在身边,而如今,在两人共同的家中,那张照片也被安放在醒目的位置。有一次,丈夫望着照片说:“我觉得你的鼻子像妈妈,眼睛像爸爸。”那一刻,她感到前所未有的欣慰——尽管他从未见过她的母亲,却能用心看见并感受到母亲仍留存在她身上的痕迹。

《故乡别来无恙》剧照

在哀伤中长大成人

失去父亲之后,音召第一次意识到:安全感从来不是理所当然的。小时候,她觉得爸爸无所不能,亲戚朋友遇到什么事情,爸爸似乎一个电话就能解决。因此,她从不焦虑自己的生存状况。但父亲不在了,她才突然明白,原来一切都要靠自己了。

这种失落带来的最常见情绪是无助。她回忆到,妈妈是“传统的家庭主妇”,而自己从小获得的知识与见闻,多数来自父亲。她跟着爸爸外出,看到了很多新鲜事,也接触了形形色色的人。因此,当她遇到困难时,总会想:“如果爸爸还在,他是不是能帮我?”

父亲的离开也让她对自己产生了新的认知。当父亲离开之后,音召慢慢发现,原来周围人对自己的关心和恭维,很多其实都是冲着爸爸来的。她记得爸爸有一个关系不错的朋友,过去常会送一些礼物给他们。几个月前,这位朋友打电话给她妈妈,说有一盒茶叶是“暂时放在他们家的”,希望她妈妈还给他。

在“身份感”失落之后,她开始思考:我到底是谁?她陷入矛盾——如果不放下过去,就无法继续生活;但真要把过去抛下,又会恐惧。“我从哪里来?我的过去是什么?我真的要变成一个全新的人吗?”她试图找到一个中间地带,就像打扫房间一样,把那些记忆和情绪整理好,安放在一个合适的地方,既不否认它们,也不让它们支配自己。“也许,愿意接受这次采访就是一个契机。”音召对我说。

而对陈更来说,和父亲的那次争吵像是他生活中的一个分水岭。他终于不再被动地接受家庭的安排。在那之后,他来到上海的一家外企工作。几年锻炼下来,他已经能够游刃有余地和外国客户打交道,也不断收获着来自同事的肯定。

脱离了原生家庭之后,母亲去世的过往也似乎被搁置了起来。“原来在家庭里面我只是父母的儿子,但在社会上我是一个工程师。那些过去的经历在我的人生里所占的比例好像也小了一些。”

《承欢记》剧照

他也试着对自己进行“情感教育”。过去的陈更对情感并不敏感,甚至有些忽视和冷漠。是之前的一位女友让他逐渐明白,如何表达情绪、如何接纳真实的自己,是一种需要学习的能力。后来,在与姑姑的一次视频通话中,他第一次提到母亲住院时,姑姑曾经照料自己,表达了自己的感念。“当我能自食其力之后,才建立起了面对和处理情感的基础。我现在确信,我可以给亲人更多的反馈了,而不是只能活在过去以成绩为重的评价体系里。”他说。

亲人的离世有时会成为一种成长的契机,有时,年轻的丧亲者在与自己的拉扯中挣扎,直到某个“顿悟时刻”突然到来。

李昀鋆的母亲去世后,她完成了博士申请,觉得这是妈妈希望看到的结果。她的研究计划围绕老年人展开,希望能让母亲那个年纪的人得到更好的照顾。相比之下,研究“丧亲者”让她觉得太像是为了自己,这种感觉让她犹豫——“是不是太自私了?”尽管她也清楚,这种愧疚并不完全理性。

2016年的一场车祸打破了她的犹豫。这场事故让她意识到,即使还年轻,死亡也可能在任何时候到来。在有限的生命里,她开始认真追问自己:“为什么我内心如此痛苦,人生表面却看起来风平浪静?我要如何面对自己的哀伤?我忘不了妈妈,也不知道怎么独自活下去,难道只能一辈子躲在角落里舔舐伤口吗?”正是在那时,她下定决心,将研究的方向转向丧亲者的经验。

在爸爸去世后的很长一段时间,豆豆连听到救护车声音都会产生应激反应,僵在原地动弹不得。没能救回爸爸,让她对“救死扶伤”的信念产生了怀疑和恐惧。她更害怕的是,自己会拿父亲的离世当作逃避现实的借口。于是,她只能强迫自己继续自己在医学院的学业。

现在,爸爸去世已经第三年了。豆豆对我说,她还是不确定自己能不能当医生,但这种“不能当医生”的想法在最近似乎没那么强烈了。几周前,在上海地铁上,她看到一个男生突然晕倒,周围人慌乱地把他抬到站台。朋友轻声问豆豆要不要去看看,不去也没关系。就在车门关闭前的几秒钟,豆豆还是走下了车。

她按部就班地做了那些她再熟悉不过的救援动作。摸颈动脉、查看呼吸、确认心跳,和父亲离世那晚如出一辙。直到她摸到男孩的呼吸,心里才稍稍安定。这时,她才注意到路人求助的目光,还有男孩父亲边哭边道谢的样子。

豆豆知道,人是只有在如释重负的时候才能这样哭的。她无法改变过去,但仍然会想,要是自己也有这样一种幸运就好了。

《来日皆方长》剧照

(文中音召为化名)

排版:球球 / 审核:然宁

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6130人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里