庞贝的废墟上,平克·弗洛伊德升起「月之暗面」

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长8分钟

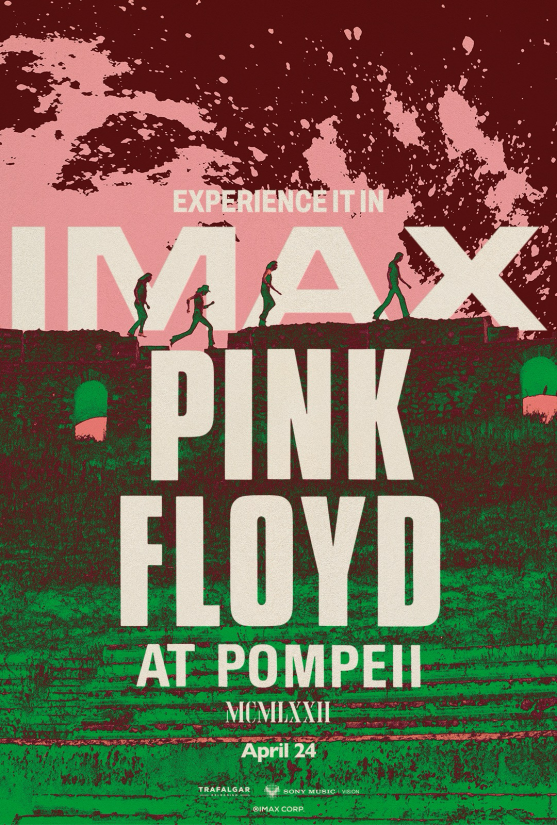

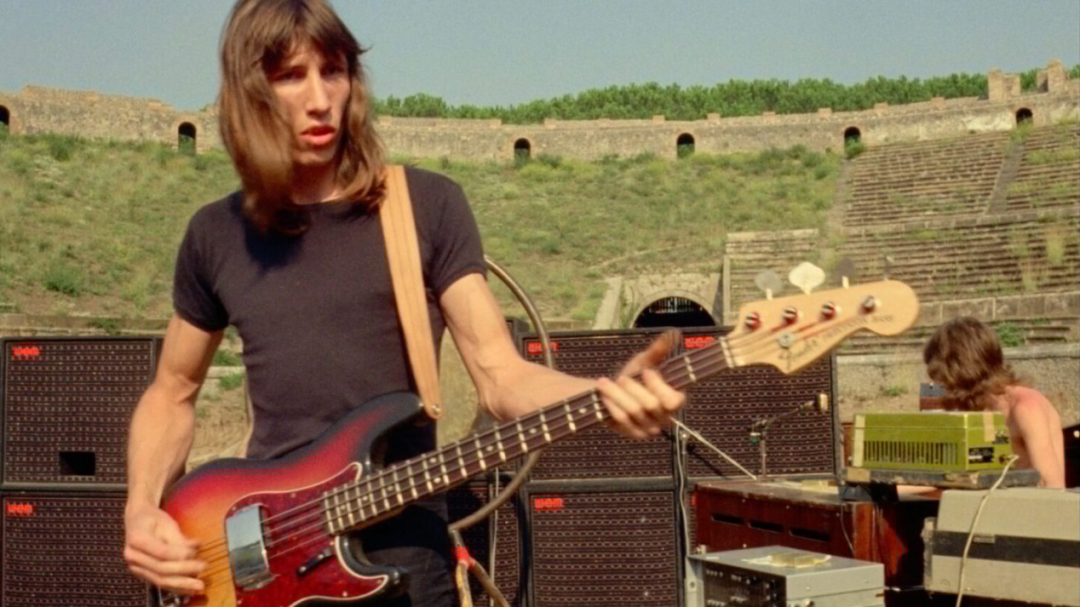

关注影展动态的朋友或许知道,在今年的北影节和上影节,一部记录摇滚乐队现场的纪录片掀起了一波抢票狂潮。一票难求的情况下,很多乐迷甚至不惜高价,只为了能在巨幕环绕和立体声场的影院里,沉浸式体验这部影片带来的视听震撼。它就是拍摄于1971年的《平克·弗洛伊德:庞贝古城现场》。

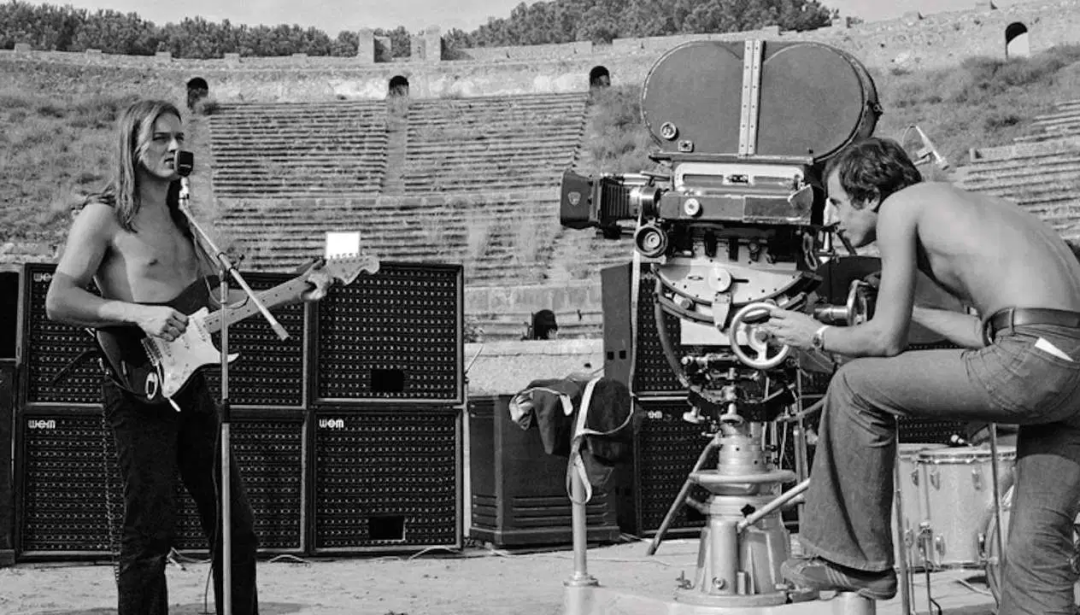

正如片名所说,影片呈现了平克·弗洛伊德乐队在庞贝古城那场非同寻常的演出。作为一支以深邃哲思、前卫实验和震撼现场著称的摇滚乐队,这次演出场地的选择是一个颇为引人注目的亮点,现场没有观众,音乐、寂静以及空旷的圆形剧场共同熔铸了这场演唱会独一无二的魂魄。纵然关于它的争议从未中断过,但作为音乐、演唱会表演和电影的交叉性作品,它创造了一种独特的交流范式:三者保持各自特质,却又相互联动,共同营造出一个脱离日常时空的“永昼”场域。

庞贝古城以崇高和幽灵般的特质而存在,它既承载了丰富的欧洲古典文明,又铭刻着历史上的骇人灾难。而70年代的平克·弗洛伊德代表着最先锋、最前卫的音乐形式,笼罩在一层神秘光环之下。当他们的音乐回响在这座历史废墟的上空,古典与现代、历史与艺术在此交流与碰撞,激荡出一种令人为之震撼的美。它与众不同,似乎蛰伏着一个深不可测的隐喻,却又神圣不可侵犯、让人费解。

作为一部演唱会电影,它能为半个世纪后隔着银幕的观众提供怎样的体验呢?在我看来,导演阿德里安·马本 (Adrian Maben)用镜头为平克的音乐表演勾勒出一个概念空间。在这个空间里,视觉与听觉并非机械叠加,而是形成动态的化合反应。更重要的是,《庞贝古城现场》的视听风格与70年代初平克在英国摇滚先锋阵营中的位置相呼应。因此对于我们乐迷来说,它像是定格了平克从「迷幻实验」迈向「前卫先锋」那段转型期的灵魂切片,让我们窥见四人在创作蜕变临界点的微光。

70年代是英伦摇滚的全盛时期,使得有关摇滚乐队的演唱会电影同期蓬勃发展。这批演唱会纪录片喜欢拍摄现场狂热的粉丝们,以此表现乐队的受欢迎程度。为了最大限度地呈现平克的音乐内涵,马本祛除了现场观众,将焦点从集体狂欢转向个体的音乐创作本身,营造一种专注、神圣、近乎仪式的氛围。从最终的效果来看,这个策略相当富有洞见,因为寂静不仅契合平克·弗洛伊德的内省特质,也与古城废墟的永恒感交相辉映,从而为影片隔绝出一个历史与当代交错于一体特殊时空。在其中,音乐连通了跨越千年的对话,过去的幽灵们则是现场的观众。

在此,有必要深入分析马本如何通过镜头语言诠释音乐表演。从观影视角来看,《庞贝古城现场》之所以引人入胜,并非单靠出色的音乐和聪明的选址——从始至终,影片都在以音乐逻辑建构视觉叙事体系。导演的拍摄策略并不在于为观众制造身临其境的现场感,而是通过意象化的视听语言,精准呈现平克·弗洛伊德的音乐风格与艺术理念。

从第一首歌曲《Echoes》开始,影片将大量篇幅聚焦在单个成员的演奏/演唱的细节,再按照节奏进行交替剪辑。诸如在表演《A Soucerful of Secrets》的起始部分,罗杰·沃斯特(Roger Waters)在激烈地敲击镲片,同时大卫·吉尔摩(David Gilmou)在吉他上制造滑音,镜头先用全景展现了两人的站位与肢体动作,继而快速地来回切换,单次剪辑持续时间不超过一秒。随后敲鼓的尼克·梅森(Nick Mason )和弹钢琴的理查德·怀特(Richard Wright)也进入到疯狂闪动的画面里,视觉元素随着音乐纹理不断加厚而愈加丰富。这样的剪辑策略,不仅凸显了个体在集体作品中发挥的作用,又强调了乐队是个体间相互配合的关系。更重要的是,这些碎片化、快速变换的演奏镜头,与古城遗迹的空镜、乐队成员漫步等画面交织在一起,在视觉层面完美呼应了平克音乐中特有的迷幻氛围与太空质感。

环绕拍摄是视听语言的另一特色。最明显的地方是《Set the Controls for the Heart of the Sun》部分,在歌曲进行的过程中,摄影机围绕着成员们不停地旋转,并在适当的时候加入罗杰演唱的固定镜头作为缓冲点,停滞几秒后,又继续着它的旋转。悉心留意可能会发现,其实镜头设计配合着整首歌的结构:《Set the Controls for the Heart of the Sun》的开始和结束是同一即兴重复段(riff),歌词也仅重复两个单元,形成一个循环模式。

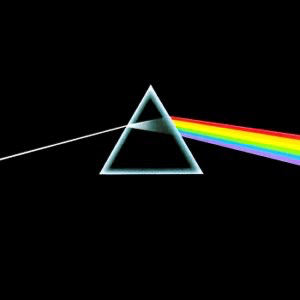

从视觉表征的角度来看,「圆」是贯穿影片的重要概念。比如影片的第一个及最后一个镜头是圆形剧场的大远景,以俯瞰的视角完整地呈现了置于圆形中央的表演舞台。此外,《Echoes》被拆解成了上下两部分,作为第一首和最后一首曲目,在影片及音乐的结构上形成一个「圆」。为什么要强调「圆」?在我看来,它既象征着循环往复、永不止息,又代表着囚禁与困境。正如庞贝古城的圆形剧场,既是神圣舞台,也是被火山封印的死亡纪念碑。在平克的音乐作品里,「圆」则是一种哲学投射,符合它们专辑一贯的「轮回」结构——诞生、混乱、湮灭、重生,譬如《月之暗面》(The Dark Side of the Moon)和《墙》(The Wall)。

除视听形式的创新外,影片对身体的聚焦也是一个重要的美学标识。在流行音乐影像中,媒介的核心功能之一便是拉近明星与观众的距离,创造虚拟的亲密体验,这一手法也沿用到了《庞贝古城现场》里。马本非常重视乐队成员在演奏或演唱时的肢体动作,它是声音生产的物理过程,也是肉身对抽象艺术的具象化诠释,同时为画面注入了持续变化的视觉张力。

影片多次运用分屏切割、双重曝光等技术,将身体从单一视角中解放,进行变形与意义重塑。如此的处理方法不仅强化了肢体动作的视觉表现力,更用影像模拟出平克音乐带给人抽象的、超越性的体验(甚至迷幻意象)。

鼓手梅森是影片身体视觉的核心人物。从观赏性的角度来看,打鼓的肢体动作大、有节奏感,还需要动用全身的力气,能够让观众真切地体会到身体在制造音乐。音乐是一种无法触摸、无法观看的听感艺术,关注它产生的过程让它以肉身的在场被人看见,可以为电子音效弥漫的声场提供具身锚点。《One of These Days》段落刚好可以说明这一点:这首歌最突出的声音元素应该是罗杰用贝斯演奏的A1和 B1上的固定音型,但在画面中却被忽略,转而将镜头的焦点集中在梅森身上。他躯干的律动如引擎一般统领着整首歌的行进,使得集体性创作的神话、眼睛看不见的天籁在此获得了肉身确证。

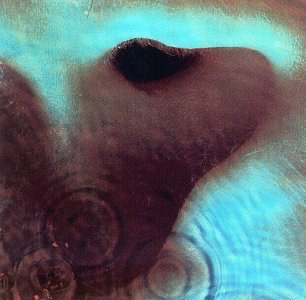

说回平克·弗洛伊德本身。拍摄《庞贝古城现场》的时期他们正处于音乐生涯的过渡阶段。虽然上一张专辑《Atom Heart Mother》获得了相当好的成绩,但依然延续了前主唱西德·巴雷特(Syd Barrett)创立乐队时的迷幻风格。在西德·巴雷特离开几年之后,平克必须重建自我,找到一条新的道路,同时后加入的吉尔摩也急于证明自己的才能。当时新专辑《Meddle》尚在录制阶段,乐队在《庞贝古城现场》里表演了其中最重要歌曲《Echoes》,这首歌刚好可以视作平克从迷幻先驱到前卫摇滚巨擎的新旧交替点。

《Echoes》最初是乐队音乐实验的合集,其中很大部分是之前遗留下来的乐曲残片,他们将这些零碎的段落编排成了一首连贯的作品,主题是「人类所具有的感知彼此的人性,并互相回应的潜力」。曲划分为“生长—毁灭—重生”三段式戏剧弧光(7:01前为海洋意象的铺陈,11:10–19:11为合成器制造的混沌音景,19:11后回归人声与光明的主题),这种宏大的叙事结构超越了早期迷幻摇滚的即兴片段化表达,为专辑《月之暗面》里的生死轮回主题提供原型。

纵观平克的创作脉络,《Echoes》是早期迷幻摇滚的终章杰作,亦是开启前卫纪元的核心桥梁。《Echoes》里对现代人疏离感的批判,在《月之暗面》里拓展为金钱/科技/疯狂对人性系统化的异化。《Echoes》通过声景设计(如海底回声段落)实现的迷幻体验,不再依赖化学致幻剂,转而以声音特质隐喻沟通困境,赋予音乐哲学深度。这种声音叙事美学,在《月之暗面》的《On the Run》与《Any Colour You Like》中达到巅峰。

在那样的时间点拍摄平克或许只是一次巧合,但伟大艺术的诞生,往往肇始于美丽的意外。关键在于,如何将偶然的馈赠淬炼为作品的纹理。导演马本敏锐地捕捉到了平克与庞贝古城的奇妙关联,让历史废墟的沧桑与乐队美学的蜕变,在镜头中达成隐喻共生。1971年的庞贝现场如同琥珀,封存了平克正迈向巅峰的一瞬:他们站在迷幻摇滚时代的废墟之上,以《Echoes》为基石,触碰到了通往「月之暗面」的星门。

点击订阅⬇️⬇️⬇️

《爱乐》2025年第7期

「 云梯演绎:从萨蒂之前,到布列兹之后」

主题|云梯演绎:从萨蒂之前,到布列兹之后

幕间|易安&心韵的音乐菜谱

变奏|“石像鬼”布列兹:题材不限的玩家

再现|皮埃尔 · 布列兹:IRCAM

泛音|萨蒂钢琴作品聆听笔记十则

对话|帕帕诺:装在意大利套子里的英国人

专栏|袁乐—政变的配乐与妮娜·西蒙

专栏|静默—圣咏之战——格列高利圣咏是如何产生的?

安可|逆向生长:凯娅·萨里阿霍的歌剧艺术

点击订阅⬇️⬇️⬇️

《爱乐》2025全年纸刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6128人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里