《跳楼机》让人上瘾的奥秘,被我发现了

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长7分钟

最难听的音乐是什么样的?

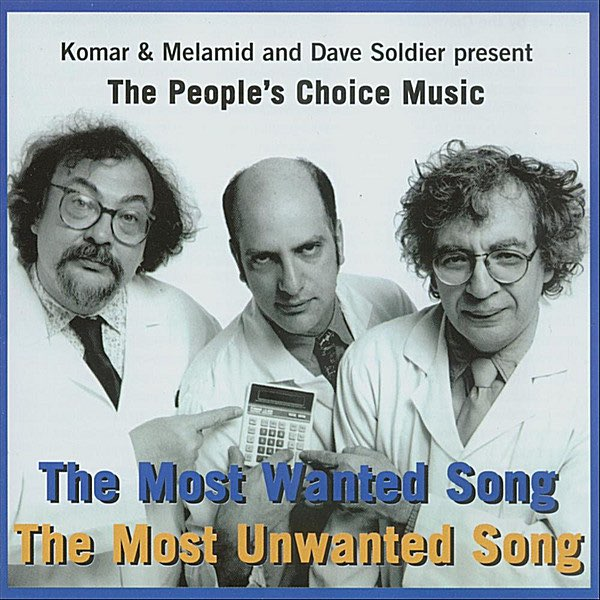

1994年,两位俄裔美国艺术家科马尔(Vitaly Komar)和梅拉米德(Alexander Melamid)做了一项有趣的实验:他们通过民意调查,收集大众最喜欢和最不喜欢的视觉元素,分别创作了《最受欢迎的画》和《最不受欢迎的画》。三年后,受画廊老板邀请,他们将这个创意延伸至音乐领域,由此展开了一场关于听觉边界的探索。

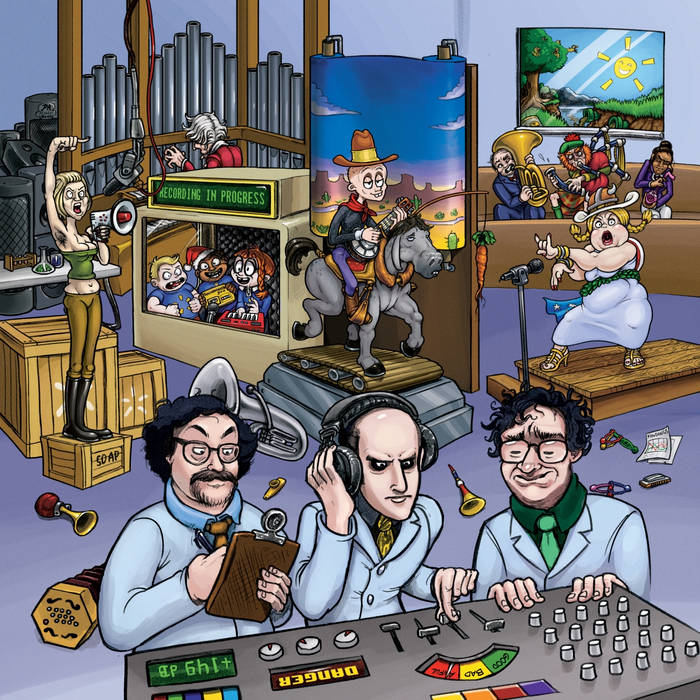

艺术家们与神经科学家兼音乐家戴夫·索尔迪尔(Dave Soldier)合作,向500名迪亚艺术节参与者发放问卷,统计出最讨厌的音乐元素和最喜欢的音乐元素,最终将成果收录于专辑《The People's Choice Music》(人们选择的音乐)中。其中《The Most Unwanted Song》(最不受欢迎的歌)集合了问卷中所有"厌恶元素",包括刺耳的歌剧女高音、聒噪的童声合唱、突兀的风笛与手风琴,以及长达25分钟且节奏紊乱的结构,犹如用声波组装出一具弗兰肯斯坦。

这首22分钟的作品堪称听觉奇观。女高音用咏叹调唱着一个牛仔的暴力故事,中间突然插入儿童合唱团欢快的购物广告;哲学家维特根斯坦的德语诗句,被硬生生地安插在猎枪声和战鼓声中;结尾处,政治口号伴着竖琴演奏的电梯音乐一起炸开。

然而出人意料的是,这首集所有讨厌元素于一身的作品,却收获了不少好评。许多听众表示它"意外地有趣",甚至有人觉得"莫名悦耳"。那些单独出现时被斥为刺耳、庸俗的片段,组合在一起竟焕发新生。就像把苦瓜、辣椒和巧克力放在一起大乱炖,做出的味道反而让人欲罢不能。

实验揭示了一个有趣的现象:人们对音乐的接受度远比想象中更具弹性。很多被我们视为"难听"的声音,在特定组合下会变异为独特的魅力。人们在听觉上的包容性,或许正是音乐区别于其他艺术形式的独特之处。而在今天,当我们面对那些循环播放的抖音神曲时,似乎也能看到这种"越听越上头"的魔力——尽管它们的走红,遵循的是另一套完全不同的逻辑。

没有绝对难听的歌曲

音乐是听觉的河流,再突兀的岩石也会被水流裹挟着向前,磨成河床的一部分。

《The Most Unwanted Song》中那些令人不适的元素,比如歌里中气十足的女高音、甜腻的儿童合唱、突兀的合成器滑音,在被强行拼贴后,竟催生出一种反逻辑的和谐感。这背后透露出音乐这门艺术的特殊能力:在声音的世界里,元素的不兼容性时常失效。

音乐作为一门时间艺术,其流动性让它具有消解不适的能力。画廊里的观众无法回避一幅画的全部细节,但耳朵却能借时间的流动,选择性抓取或遗忘。在听一首歌时,可能前几秒合成器的噪音还在耳膜里肆虐,后几秒大脑就提前被乡村吉他拨弦吸引。这说明听觉的焦点始终在滑动。更奇妙的是,音乐中常见的“重复”语法,往往能够调和那些不和谐的元素。一些初听令人皱眉的声音段落,在循环多次后,往往会被节奏的惯性驯化,甚至成为辨识度的来源。

而这种现象背后更深层的缘由,在于身体的本能反应。即便在我们理性认知里,某些声音很别扭、很刺耳,但只要配上稳定的节奏,身体就会不由自主地产生摇摆冲动。

音乐的这种特殊性,使其在艺术领域中独树一帜。与其他艺术形式不同,视觉需要保持距离来审视,文字必须通过想象和逻辑来理解,而声音却能直接作用于我们的生理本能,唤起最原始的神经反应。《The Most Unwanted Song》的实验结果,恰如其分地印证了音乐受到的三重保护:时间的缓冲作用、重复带来的熟悉感,以及身体自发的律动反应。

在数字时代,这套机制正在被重新定义。当下的音乐创作将重复发挥到极致,变成洗脑的循环;将身体反应简化为单纯的节拍刺激;将时间的流动压缩成短短几秒的听觉诱饵。音乐的古老魔法,在这个流量至上的世界里,正在被转化为一套精准的声音传播公式。

让人无法抗拒的《跳楼机》

抖音神曲的创作逻辑,本质上是对大众听觉偏好的提炼。它们的创作基于平台数据和用户行为分析,如流行音色、强节奏、重复律动、口水歌词等,能够最迅速触及最大公约数听众的嗨点。这些被反复验证的黄金配方包括:心跳频率般的底鼓(咚-哒-咚-哒);重复、重复、再重复的简单音阶(如《APT.》);三字经式的歌词切片(“挖啊挖”、“哈基米”)。它们共同组成了摇晃听觉神经的“奶头乐”。

这种创作方式与《The Most Unwanted Song》形成了耐人寻味的对照。当年的艺术家通过收集"最不受欢迎"的音乐元素,意外验证了人类听觉的包容性边界。而今的神曲制作人则精准对标人类接受音乐的特殊生理机制,骚动着大众听觉的G点,并将此提炼为统领音乐市场的万能香精。

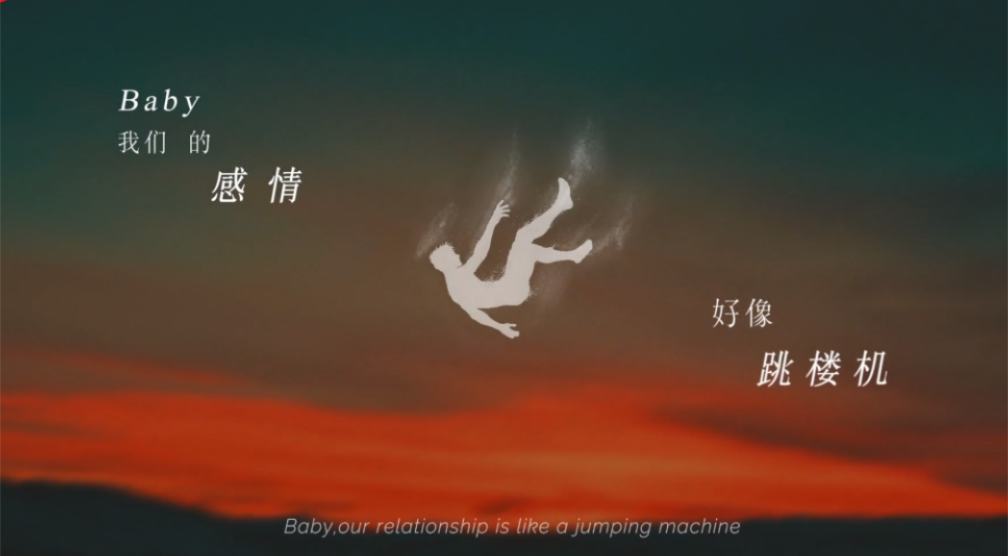

哪类音色在深夜的点赞率最高?怎样的节奏型能让手指在屏幕上停留更久?《乌梅子酱》的甜腻吉他扫弦、《爱如火》的非洲鼓律动,都是从千万次划屏中总结出的数据结果。今年爆红的《跳楼机》更将这种精准度发挥到极致:前奏遵循芭乐情歌的统一风格,随后转入情绪说唱部分,最后在副歌引爆强节奏。“爬升-释放”的结构让歌曲从头至尾都直连了听众多巴胺的开关 ,让我们的手指不自觉地停留在屏幕上,等待下一个情绪爆点。

歌曲中,“Baby我们的感情好像跳楼机”密集循环,好似在听众的脑袋里装上洗脑的记忆锚点。就算旋律是我们最常见的“4536251”和弦,但由于这种旋律最匹配大众耳朵的舒适区,再加之重复出现,歌词又很具画面感,就会让刷完短视频的我们仍然下意识哼唱。

156BPM电子鼓点贯穿始终,与都市人行走的步伐完美同步。这种节奏设计不仅与我们身体运动完美呼应,更通过多层次的情绪铺陈制造出戏剧性效果。比如前段用钢琴和弦乐渲染失恋情绪,“可笑吗”之后强节奏的鼓出现让歌曲进入旋律说唱部分,情绪不断聚集像是不断上升的跳楼机,等到假声唱完“让你想起最爱我的时光”,随后副歌则带着听众完成了一次情感的降落体验。

副歌部分也完美符合短视频平台「黄金三秒」的定律。“可能是我贱吧”“Baby我们的感情好像跳楼机”这类直白粗浅的歌词无需复杂解读,符合互联网语境里“短平快”的传播逻辑,让任何一个15秒的片段都能独立成为传播单元。

科马尔和梅拉米德的实验发生在互联网时代之前,他们用《The Most Unwanted Song》意外揭示了人类听觉系统的惊人包容性。但是在短视频成为音乐传播主要渠道的今天,这种包容性正在被算法重新定义和利用。这个时代最火的歌曲,不再是一种艺术上的表达,而是使用功能的配适,比如《孤勇者》被用作小学生社交暗号,《跳楼机》被上班族二创为电子止痛药。传播环境的巨变,从某个角度来看,是那场实验的技术迭代版:实验揭示了我们听觉的弹性,短视频则将这种弹性转化为流量逻辑。

这种转变像是一场规模空前的社会实验。如果说当年的艺术家是通过刻意组合“厌恶清淡"来测试听觉边界,那么今天的音乐产业则是通过大数据分析来批量生产"喜爱元素"。我们的耳朵确实如同海绵一样,对朋克电吉他、电子唢呐、甜腻旋律皆能吸收转化。但问题在于,当算法源源不断地向我们投喂相似的歌曲,我们对音乐最本真、最直觉性的感知会在潜移默化间被驯化。

值得思考的是,既然我们的听觉系统能够适应如此多样的声音,为何要将自己局限在算法推荐的狭小范围内?既然连千篇一律的抖音神曲的每一轮爆火都能让我们如遇初恋般心动,那么那些小众的实验音乐、深邃的古典作品、先锋的声音艺术,或许只需一次主动点击便能绽放光彩。毕竟,听音乐的美妙之处,不仅在于“上头”带来的成瘾性,更在于在探索未知声音原野的过程中,逐渐丰富的听觉感知。

不妨试着关闭算法推送,你的耳朵远比你以为的更辽阔。

点击订阅⬇️⬇️⬇️

《爱乐》2025年第7期

「 云梯演绎:从萨蒂之前,到布列兹之后」

主题|云梯演绎:从萨蒂之前,到布列兹之后

幕间|易安&心韵的音乐菜谱

变奏|“石像鬼”布列兹:题材不限的玩家

再现|皮埃尔 · 布列兹:IRCAM

泛音|萨蒂钢琴作品聆听笔记十则

对话|帕帕诺:装在意大利套子里的英国人

专栏|袁乐—政变的配乐与妮娜·西蒙

专栏|静默—圣咏之战——格列高利圣咏是如何产生的?

安可|逆向生长:凯娅·萨里阿霍的歌剧艺术

点击订阅⬇️⬇️⬇️

《爱乐》2025全年纸刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6128人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里