我与大家所在的,是更大的想象世界的副本

作者:孙若茜

09-29·阅读时长9分钟

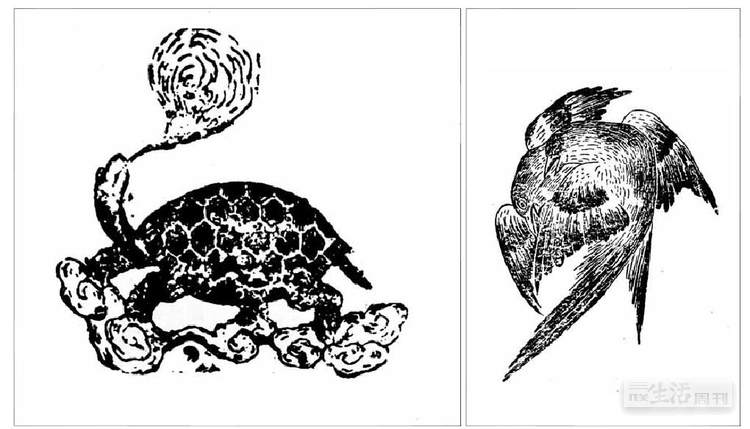

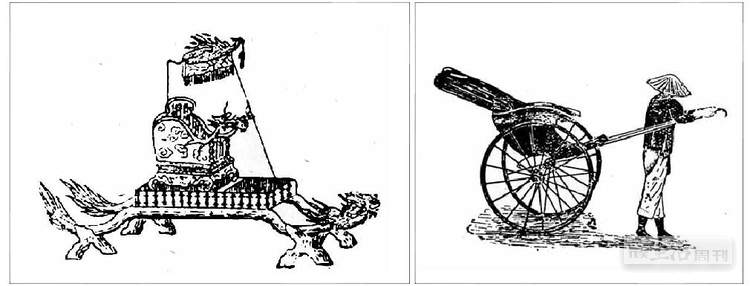

《安南想象:交趾地方的奇迹、异物、幽灵和古怪》一书如题,写了29种或曾存在过的奇迹及古怪。作者朱琺说,他的小说和辑佚有点相似——书籍在历史、现实当中很容易破损、丢失,自古以来,有些人专门对文本进行打捞。朱琺执教于上海师范大学古籍研究所,长年从事越南古代汉文文献的整理和研究,常被文献中奇异的片段吸引。于是,他就以那些残存于古籍中的只言片语作为依据,创作、拼凑出人物、情节和故事,重新辑录、书写古代中国人对遥远南方的想象和态度。

“安南”和“交趾”都是中国古代对越南的旧称。朱琺的上一部作品《安南怪谭》里依托的大多是古代越南人的汉文记载,他转译、改写、重构了那些在口头上与故纸间传存的荒诞怪异的故事情节;而到了《安南想象》,他试图将古代中国人关于今越南所在地区的记载都找出来:《异物志》《庄子》《山海经》《水经注》《博物志》《搜神记》《抱朴子》《三国志》《礼记》《后汉书》《淮南子》《神仙传》《太平广记》《南海药谱》以及《吕氏春秋》《说文解字》《世说新语》《昭明太子文选》《本草纲目》等,这本书中都有涉及。朱琺形容他已早早养成一种习惯,乐意让自己写下的每一部书都匍匐在早已存在的一种或多种高不可攀的文献跟前。

《安南想象》不依靠情节推动,关于古怪乃至妖魔的每一篇目都可以独立成章,但朱琺强调这本书是一部小说集。他努力试图表达的观点是:或许我们是一个大世界中单调、乏味、理性、没有波澜的一个副本。在他的书里,叙事者明确提出“我与大家所在的,是那个更大的想象世界的副本”;而在那个更大的想象世界、世界的原本,《安南想象》想象着它有着各地方奇迹、异物、幽灵和古怪,它们不容于正常秩序、不惮于片面和偏见。

三联生活周刊:虽然书名里已经用“想象”点明是虚构,但是读《安南想象》的过程里,还是会有想去分辨真假虚实的感受。这种感受也许来自于你在书中对古籍文本材料的使用。在写作中,你有没有特别关照虚实之间的关系?

朱琺:在这本书里,我有一点点自鸣得意的地方,就在于一个狡猾的小说作者贼兮兮的各种小心思、小花招,到现在似乎还有一些,并未被读者看透。我以前也提到过,一本小说集中所有的文字都可以属于小说,换言之,序言也可以是小说的一部分。当时,《安南想象》出版在即,编辑想从序言中提炼出一些话用于营销。比如其中提到陆续写下书中篇什的那些年是我的“候鸟时期”——频繁往来于中国与安南之间,但那其实就有虚构。很早以前,我就有一种意识,在一篇小说里,连作者的署名和落笔的时间标注都可以虚虚实实。我私下称其为“大虚构”。这样的创作观念甚至还可以进一步开拓所谓虚构的边界。譬如,我觉得,一个作品中的文字都可以虚构——不过文字方面我还是有所克制的,只是在书里使用了一些生僻字,大家不怎么认识的、既有的文字;请大家在读书时重新认字。我坚持在一本书里最多就生造一个字,我觉得是一个可以保留的想象端口。

当然,小说也不可能全是虚构的,一定有很多内容和作者的真实经验相吻合,讲得机械一点,文学之所以能打动人,还是因为它所描述的世界中必然有些东西跟我们的认知和经验相连通,是可能引起代入感的,这些东西都不是假的。在创作中我愿意使用一些真实的材料,包括很多人所认为的很学术化、很知识化的材料。这一方面跟我的学术背景、成长的经历和工作有关,另一方面还是因为刚才提到的小说观念,我对于虚构和真实之间的关系的理解。我曾经写过一篇不长不短的文字,来表达自己的困惑或者说是无奈——一旦一个人自称是个小说家,那么他在什么时候不是一个小说家呢?小说家的身份可能会吞噬掉其他身份,比如说学者的身份——这个人写的论文是不是不可靠,他会不会编一些材料,因为他是个小说家或者曾经写过小说啊!我会觉得,小说家本人不会去作区分:我写的这个是小说而那个是对小说的解释,写在前面的是假的而写在后面的是真的。平时我是个很老实的人,而写小说的时候会天花乱坠。所以,单说小说是虚构,可能属于一种刻板印象。至少对于我来说,虚实之间是没有明确边界的。

三联生活周刊:在你的小说家身份和学者身份之间,存在矛盾甚至所谓吞噬吗?

朱琺:包括《安南想象》和之前的《安南怪谭》,都可以看作是我在处理从求学到工作,乃至到现在的几个身份之间的挣扎,即我的学术训练和研究实践,与我的小说写作之间的纠结与缠斗。我在读完本科后直升了研究生,接着就读博士,毕业之后马上进大学有了教职,没有所谓在社会上待过的状态。换言之,广大的生活我比较隔膜。没有“生活”,没有那么多的经历,如果你让我去写一个送快递的人,或者是一个大厂的打工人,我无能为力。在很长一段时间里,我都觉得无法在写作中处理自己的经验,因为我的经验可谓贫乏,几乎从书到书。

我想,或许不止我一个人,很多写作者也有类似的状态。这可能是一种时代的风气,就是小说家的学者化。学界中有很多研究历史和文学的人曾经是文学青年、文学少年,在接受高等教育的过程中,开始向往学问而不再是文学。我们拥有了比较完整的学术训练,积累了寻求知识的有效方式。但是,文学的想象和创作跟学术研究中严谨的推演、归纳、寻找材料是两种很不一样的思路。有些学界前辈会提倡所谓两条腿走路,尤其对于文学研究者,认为他们应该兼具文学写作者的身份,以拥有更加切身的体会,知道作品是怎么写出来的。这样的认知模式,确实有些道理。但是同时,一些前辈会提到,他们在作为写小说的人和研究小说的人之间切换需要周期,难以戏剧化地立马变脸。至少写作会涉及不同的文风,小说的风格化表达和论文中严谨达意的分析就有着强烈的冲突,小说以虚构为要务,这和学术研究的要求也有根本性的不同。

左手写小说,右手写论文需要很高的天赋。对我来说,这两种身份会带来悖论,构成一种困境,一些我没办法完全捋顺的东西会留在我的写作当中,就像大家在《安南想象》里看到的,既有我真实的研究经验,也有一直以来我比较顽固地想要用虚构和想象的方式处理材料的做法。

三联生活周刊:你提到过《安南想象》中的篇目大都是在很多年前写就的,近几年又反复推敲“如何把一批十来年前的文本打捞到当下”。我想知道你想要打捞到当下的是什么,又如何打捞?对于你从那么遥远的古籍中“打捞”出的奇迹异物来说,“十来年”是否是可以完全忽略的,在你的观念里,它们又是否和当下有什么关联呢?

朱琺:《安南想象》我大规模地改过两次,在书的序言里,我把修订过程比喻成打铁,是把多个时间层锤合在一个文本中。它注重的是当下,即使可能会破坏掉原先的一些结构。按照现在的措辞——我以前埋过很多的坑。有些坑原本我就填上了;有些坑我最初没填,改的时候补填了;有些坑原先填得好好的,被我在修订过程中破坏掉了;但还有一些,是我在这个过程里不断挖并填的新坑,如此这般,层层叠叠。

我十几年前的状态和我修订《安南想象》时候的自己有很大的区别,假设把书里面讲述的事情投射成一段真实的生命经历,那么那是我年轻时的经历。但修订时我已经是一个中年写作者,固然也可以假装自己很年轻,写的都是年轻时的锐意进取或者说是荒唐事,可我的文学观念已经和那时也有了很大区别。

这本书最早的一个版本更接近于博尔赫斯的《想象的动物》,里面没有添加我的经验的成分,是比较轻盈的。我觉得那个时代有一种让轻盈存在的理由。但是现在,我会觉得它必须落地。我很难举出一个非常典型的例子来说明那个“当下”是怎样的状态,但总体上来说,这个时代的现实确实跟之前很不一样,尤其前几年暂时性的状况,已然让我们充分感受到现实中逼仄的困境。或许我们因此更需要去关注永恒的事物,去对一些更为长久的事物抱有兴趣?比如古籍所记录的,我们想象出的那些生物,用一个新词可称其为“长生种”(人类是“短生种”),假设它们活一千年,我们的十年对它们来说确实就是一个呼吸,春秋一梦而已。但是对我们来说,十年是要一天天地过的,其间有着巨大的落差,我觉得至少现在,这种落差及其意义比十年前更容易显现出来。

三联生活周刊:对于这本书,你有所谓的写作目标吗?

朱琺:写作,然后修改,是把写作变成一个不断反复的过程,这对我来说很重要。包括我在书中所做的那些非常学者气的索引,我在编订它们的时候,也清楚地意识到,这也是再一次的写作和修改。这一遍又一遍的写作,都是想要针对阅读方式,提供另一个入口,另一些可能性。某一次谈到这本书的时候,我想象它可能会构成一个迷宫。我认为迷宫是一个伟大的发明,也是一个自信的意象,当然它里面是混乱的,或者说它想在混乱当中寻求某种秩序。迷宫可能会有很多个入口,就这本书而言,包括素材、索引,有真有假,有的有效有的无效。

《安南想象》的写作和修改中有几方面意图:一是我想尝试一些新的东西,写书本身就是我的一个目标,对我来说,书是一种实体之物,不是电脑中的文件。文字本身是抽象的,但书你可以触摸得到——不同的纸张,印刷中的凹凸不平,甚至它可以提供给嗅觉油墨的香气,这是物的特性。此外,我希望提供一些让书不可被替代的东西,一些新的形式,比如双行夹注——它既旧也新,至少同类文本大概没有这样做过。

另外,我也希望提供一些大家未必了解的内容,那些我一直感兴趣的妖怪们的信息。但我不想写成已经形成某种套路的志怪小说,这也是一些读者认为这本书不符合他们预期的一个原因。我从十多年前开始,就一直很想写得“有趣”。“有趣”和“趣味”我觉得现在已经成为一个太过正当的评价,以至于前两年开始我都考虑要不要宣称把有趣越过或者跳过去;但几天前突然想到,“趣”还是应该成为小说的目标之一。为什么这么说呢?究竟什么是趣?我的理解可能跟大家、跟我之前都不同:首先,“取”这个字在字面上的意思是拽着耳朵(其右的“又”是手的象形)带走。故而,“趣”就书籍与作品而言,是读者有所得,有所取走之意。但如果从笔画顺序先后上看,“趣”是先写“走”再写“取”。所以更多的真相是:“走取”而非单纯“取走”。换言之,有趣的地方其实是:若有所得,以为是取走了,可似乎还在那里,取不走、不完全取走——只是让人快步靠近,急于去取(“趣”字的古义)。这正是我长久以来写书的一个愿望。以上是一个小说家而非文字学者关于“趣”字的理解。

三联生活周刊:提到阅读方式,我原本想要尝试跳过所有的双行夹注,先把这本书通读一遍,但发现几乎无法做到,总是会被打断。但就像你刚才提到的,有些注释是有效的,读起来也非常有趣,但有些看起来却似乎没有必要。决定采用这种形式前,你担忧过读者的耐心吗?

朱琺:现在一般情况下,我们的阅读一目十行或说是恍惚的,是所谓的轻阅读。我一直在努力尝试,能不能让读者翻过一页之后又不得不回到上一页,可不可以打断线性秩序,这是我作为写作者的野心。当然,大势所趋,读者很可能拉不住,但能不能稍作挽留?或许可以落实到一些技巧上。技巧可以用以招引,也可以达成别的效果:有些双行夹注可能多余,它们放在那里其实成了栅栏,于是双行夹注作为一种形式,就成了你眼皮底下无法绕过的障碍物。当然,这种缩小了的文字也构成视野中的参差多态。我一直秉承一种少数派的意见,觉得读者在挑书的时候也是书在挑选读者。一本书的写作不可能取悦所有人。打破很多人对阅读的认知,我觉得是作者的一种责任,换言之,冒犯可能也是一个作者应该考虑的维度。当然,这样谈论冒犯的时候,它已经有所收敛了。

文章作者

孙若茜

发表文章103篇 获得0个推荐 粉丝697人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里