一起连环杀人案所影射的世界(下)

作者:吴梦启

2017-06-09·阅读时长6分钟

在库伦笔下,奇卡季洛和苏联末期的社会存在着一种独特而奇怪的共生关系。这种象征意义让人想起裘德洛主演的电影《大敌当前》,镜头里总是有意无意地会出现一具摇摇欲坠的列宁像。

三,西方视角下的苏联社会末期

柯南·道尔的《血字的研究》塑造了福尔摩斯。但是在今天看来,此文的成功之处是保留了一副19世纪末伦敦和美国中西部生活的速写,让人能管窥当时的社会现状。罗伯特·库伦的成功之处在于通过采访和调查“窄林”案件,描绘了一副苏联末期社会的全景图。奇卡季洛案件是他的叙事主线。依靠这条主线,库伦把他在苏联-俄罗斯十年的所见碎片拼成了这幅全景图。

持续八年的破案工作以及连续三年的审判和研究积累了大量档案,赋予库伦极好的机会观察苏联最后几年的演变。司法体系是主要阵地。他不但表现了基层民警局的运作,也将苏联警察部门高层的重重幕布揭开了一角。例如,书中就曾以不长的篇幅谈到震惊苏联的丘尔巴诺夫贪污案(此人是勃列日涅夫的女婿,在奇卡季洛案件初期曾担任主管公安业务的苏联内务部副部长)。也谈到了戈尔巴乔夫对另一任内务部长费多尔丘克的整肃。在谈及奇卡季洛被起诉的过程时,库伦毫不吝惜笔墨地写到苏联的辩护律师,并且尖刻地指出,苏联律师的存在,仅仅在于配合检方迫使被告在法庭上认罪。

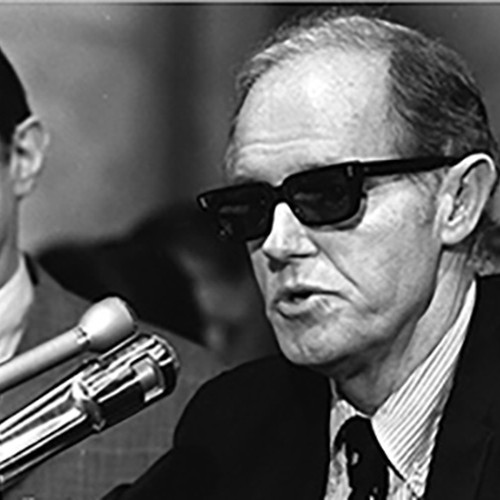

苏联前内务部第一副部长丘尔巴诺夫上将。在勃列日涅夫去世后,安德罗波夫和他的继任者对勃氏的亲信进行清洗。内务部长肖洛科夫自杀,丘尔巴诺夫卷入乌兹别克棉花案被捕。苏联解体后获特赦出狱。

苏联前内务部长,肖洛科夫的继任者费多尔丘克,他曾经把“窄林”案的主要负责人费季索夫召到莫斯科,限其三个月破案,否则撤职。三个月不到,费多尔丘克被戈尔巴乔夫解职,不久退休。费季索夫幸运地保住了自己的乌纱帽。

出现在库伦笔下的 苏联社会体系还包括医学心理学教育与研究,同性恋社区,福利救助与监狱系统,教育系统,国营企业管理体系,甚至还有民族问题。库伦试图通过全面地呈现案件的细节,在各方面充分展示苏联体系在社会管理上的低效和失败。最典型的例子是法医方面在鉴定凶手血型时出现了错误。1984年年底,奇卡季洛被民警发现形迹可疑而遭逮捕。他的血型无法与法医确认的凶手血型匹配。最后心有不甘的民警安了个“盗窃罪”把他送进监狱蹲了半年。牢狱之灾吓坏了奇卡季洛,使他在再度犯罪时尽可能远离罗斯托夫,最远到达哈萨克斯坦的阿拉木图。这就是为什么1985-1987年间,民警们在本地只找到了四具“窄林”尸体。血型错误带来的连锁问题大大增加了侦破难度。

有趣的是,虽然苏联社会虽然给人以监控严密,人员自由行动限制极严的印象,但实际执行效率却正好相反。民警们面对莫斯科机场附近的谋杀案,本来只要通过调查机票就可以获得线索,却因为民航管理效率的低下迟迟无法调阅。而当罗斯托夫民警们想要采取普遍血型取样时(白银连环杀人案中警方也使用了这个做法),当地某些犯罪组织偷走了医院里的血型印章,随意复制血型调查结果。糜费人力的血型调查遭遇到完全的失败。

1970年代,奇卡季洛在几所职业院校中任教时曾有猥亵学生的行为。当时学校的处理方式仅仅是将他辞退,猥亵事件全部隐瞒。1978年最后一次猥亵之后,奇卡季洛的病变终于进入临界,开始行凶。1985年出狱后,他毫不费力地当上了企业采购员,在这个岗位上待到被捕。即使因为猥亵、工作不利和盗窃企业资产,有犯罪记录,被开除党籍,奇卡季洛仍旧能够在这个体系里卑微地活下去,小心地隐匿自己的血腥罪行。而这又恰恰说明了苏联社会对于一个深藏不露的杀人凶手具有难以想象的宽容。

信息封闭是库伦公开抨击的苏联体制问题之一。1980年代初连环杀人案发,罗斯托夫官方迟迟不公布案件实情,致使谣言漫天传遍,各种犯罪组织甚至利用这一机会四处乱发恐吓信。库伦盛赞后来戈尔巴乔夫的“改革与新思维”,并将案件最终侦破部分归功于信息公开。至少,库伦认为因为信息公开提高了家长和孩子对陌生人的警觉,或许使多名落入奇卡季洛眼中的“猎物”免于厄运。

通过阅读本书,读者如果能够得出一个结论,那就是:如果不是苏联社会的保守、封闭和低效,奇卡季洛本可以在成为一名连环杀手之前就被人发现,并被送到相关精神病院进行治疗。或者,在他杀害更多人之前本可以将其绳之以法。

在另一方面,库伦的西方视角使之不可避免地为这个“失败社会”塑造出正义形象,那就是至始至终负责破案的两位民警费季索夫和鲍洛科夫,以及心理学家布哈诺夫斯基。库伦指出,心理学在苏联被认为是“非唯物主义”学说,以此来突出布哈诺夫斯基作为被边缘化的知识分子这一符号特点。同时,库伦又强调,费季索夫和鲍洛科夫几乎以一己之力推动破案进程,对抗着苏联官僚主义所制造的重重阻力。在两人走投无路之时,布哈诺夫斯基提供了相当精确的凶手心理侧写——对的,正是美剧《犯罪心理》里具有破案指南般神奇效果的心理侧写。但由于执行效率低下,这些侧写几乎没有给逮捕凶手提供什么有实质意义的帮助。

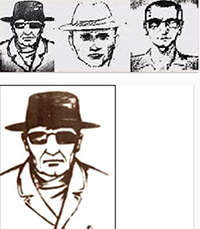

根据目击者叙述描绘的疑似犯罪嫌疑人的画像,可以对比一下下面这张奇卡季洛的照片看看相差有多大:

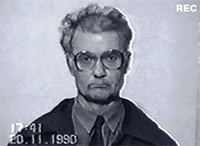

奇卡季洛被捕当天的录像截图

《缉凶分队》有着美剧般艰难但圆满的大结局:布哈诺夫斯基成为私人心理诊所老板。费季索夫在苏联解体前夕获得了少将警衔,成为罗斯托夫州民警局局长,购买了民警局里第一部电脑。鲍洛科夫最终从奇卡季洛案件的重压之下解脱出来,获得了他盼望已久的夏季别墅……但是,库伦却逃避了这两位正义主角冷酷地把多名无辜者送进监狱,多人因被怀疑而自杀的现实。冤案如何平反,谁对错误负责,在苏联已经成为历史后,似乎已经无从追究。

不论是有意还是无意,库伦最终把奇卡季洛案件提升为具有一个高度象征意义的符号。与其说他在写奇卡季洛,不如说他在知微见著地写苏联。在库伦笔下,奇卡季洛和苏联末期的社会存在着一种独特而奇怪的共生关系。这种象征意义让人想起裘德洛主演的电影《大敌当前》,镜头里有意无意地会出现一具摇摇欲坠的列宁像。

奇卡季洛作案年限正好与苏联末期的社会发展阶段几乎同步。1978年他第一次作案,苏联正在进入老迈的勃列日涅夫年代的最后几年,埋葬苏联的阿富汗战争即将爆发。1982年,民警局将“窄林”一案作为连环杀人案立案时,勃列日涅夫病死,苏联社会体制的弊病逐渐爆发。1985年,戈尔巴乔夫上台,开始推动改革与新思维,此时奇卡季洛正在服刑。1990年11月,红场最后一次苏联阅兵后,奇卡季洛终于被抓获。他的罪行随着苏联的土崩瓦解而终结。“正义主角”们则摆脱了老迈腐朽的前体制,或多或少地成为新体制里的受益者。

从这个角度来说,库伦在写作中对信息的编辑,材料的应用,时间点的选择,对于热爱批判的人来说提供了一个完好的样本。本书成书后成为1993年《纽约时报》书评中的十大非虚构类畅销书,在1995年曾经拍摄成电影,名字叫做《公民X》。电影比原著更加突出了西方视角和政治色彩。

电影《公民X》的宣传照之一,跟下面这张照片风格是不是有点像?

库伦的这本书通过精心构建事实,让读者产生了一个假设:假如一个社会既有高效的组织效率,也有足够的社会正义与公平,是否还会出现连环杀手?后苏联时代在事实上给予了这个问题非正面的答案。1995年,罗斯托夫州又出现了一名连环杀手弗拉基米尔·阿纳托利耶维奇·穆罕津,在当年残酷杀害8名妇女之后,一个受害者设法逃脱并向民警局报案。这位凶手在法庭上公开称自己是奇卡季洛的“门徒”。得益于俄罗斯法律的“进步”,他被判处终身监禁。好吧,这一次起码没有再用8年才破案。

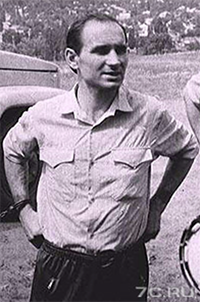

穆汉津,自称还未出生父亲就把母亲抛弃了,母亲虐待自己。后来自己的儿子溺水身亡,总之把一切归咎于悲剧。法庭本来判处他死刑,随后改判终身监禁。

现在,奇卡季洛案件过去有二十多年,苏联解体了25年。历史与正义,邪恶与善良纠结在一起,人们对它的认识或许更加深入,而争议不会平息。不论是什么结果,受害者、加害者和无辜受牵连者,连同苏联这个国度一起走入了坟墓。柏拉图说:“唯有死者才知道,战争已经结束。”也许需要这一整代的历史亲历者消失之后,人们才会对过去产生一个精确、中立、客观和感情色彩更加淡漠的结论。

文章作者

吴梦启

发表文章7篇 获得11个推荐 粉丝82人

积年老报骨

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里