一函册页,一捧遗珠

作者:马凌

2021-09-30·阅读时长6分钟

1999年至2013年间,围绕“董源《溪岸图》”展开的国际论争使得“中国画鉴定问题”成为问题。高居翰、李雪曼、古原宏伸认为是伪作,谢稚柳、启功、方闻和丁羲元认为是真迹,徐邦达、杨新、班宗华、何慕文、傅申、石守谦等认为是五代-北宋作品。海外汉学家和国内专家站出了参差错落的队形,并未沿袭中国与外国、大陆与台湾、长者与晚辈的分野,是外人看不懂的“神仙打架”。这一争论固然说明“鉴定”之复杂,似乎也在提示“中国画”研究的局限。

中国传统的“鉴赏”,“鉴”的是“真赝”,“赏”的是“笔墨”,前者求真,后者求美,而以前者为大。举凡气韵、笔法、印章、题跋、装裱、纸质、著录等,均是“鉴真”的门径。及至当代,分层扫描、碳14、化学分析等技术手段也参与其中。通过考辨画家与作品,确认美术史的神坛与庙堂,专家们勉力维护着中国书画的精英一脉。然而,《溪岸图》论争使有识之士意识到:我们可能忽视了更为宏富多样的中国图像系统,也掩盖了美术史的建构本质,我们亟须“超越真伪”。

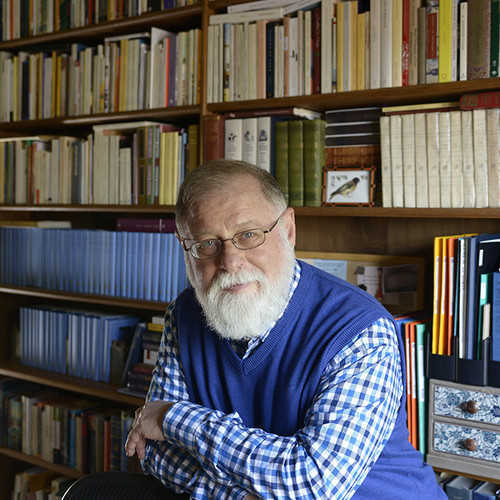

因此不难理解,与这场论战几乎同步,美术史研究领域的译介和出版骤然繁荣。一方面是海外美术史学者们如巫鸿、高居翰、柯律格、方闻等人的作品被大量译介——尽管有些人被贴上了“隔”的标签;另一方面20世纪的西方大家如潘诺夫斯基、巴克森德尔、李格尔、贡布里希、阿尔珀斯等人的观念也渗透进学界。形式分析、图像学、观念史、艺术社会学、知识考古学、视觉文化等理论渐成气候。在对撞和融汇中,中国美术史研究的面貌为之一新,黄小峰就是其中脱颖而出的一位。

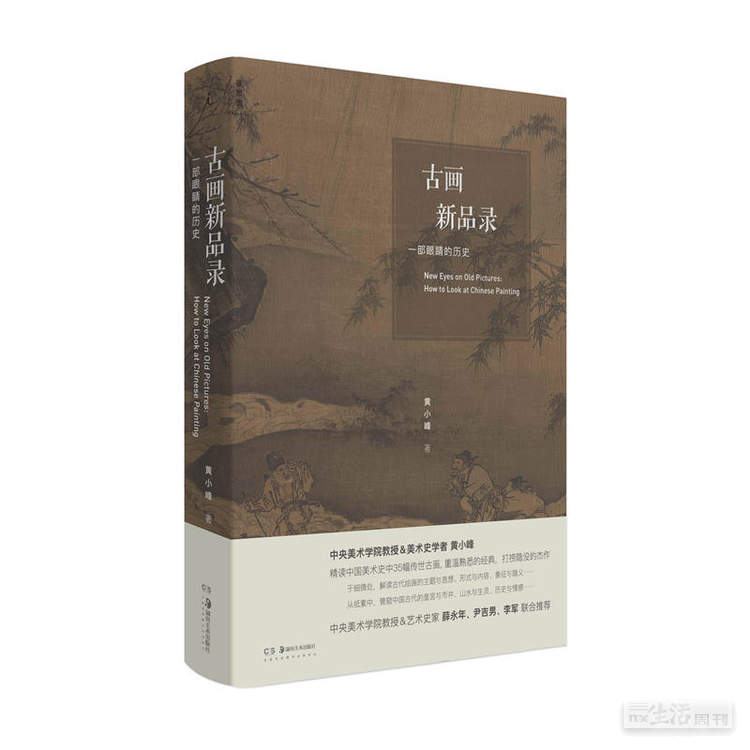

《古画新品录:一部眼睛的历史》是黄小峰2021年的一部新书。不妨将其比作黄小峰个人创作的一函册页。册页的一个特征是“小”,不以气势撼人为追求,也不以高头讲章为范例,对35幅画的解读宛若35幅轻松怡人的小品,没有联缀成史的野心,不乏以小见大的功力。中西美术史研究方法被一一运用、集中展示,让行家们领略他的十八般功夫。

作为本书研究方法基础的是“细读”,书名既是“品画”,品者,一次、两次、三次,有弱水三千只取一瓢的定力,也有超乎庸常的敏感。黄小峰以法国艺术史家达尼埃尔·阿拉斯为楷模,长于从细节入手,就像老猎人剥皮,只需一个小小口子就能里外大翻转。在《桃花鸳鸯图》里,他不只看到桃花与鸳鸯,还看到一株不起眼的蒲公英,从蒲公英的春天寓意和入药价值,解释了这是一幅拟人化的自然世界。在《流民图》里,他不只看到乞丐的化妆,还看到僧道与“卖婆”,从而说明“流民”并非本来题目,表现市井社会才是画家原意。在《湖山春晓图》里,他不只看到湖山与旅人,还在密不透风的林木中看到一架红色秋千,从而追溯“金榜题名、洞房花烛”的举子心态,进而指出这是一类通行的应考吉祥图像。若无腹笥满盈,怕是熟视无睹。

“看得细”是一方面,“看得多”又是一方面。无论是徐邦达、王季迁等老一代的经验,还是瓦尔堡以来的西方图像学方法,都认为只有积累和记忆海量图像,才能看出图式、类别与特异之处。作为一个拥有数据库使用权且身在名校的学者,黄小峰的“过眼”数量是惊人的。比如张宏的《阊关舟阻图》和袁尚统的《晓关舟挤图》,要参考王时翼的《金阊舟挤图》和徐扬的《姑苏繁华图》“阊门”一节,方能确定“阊关”“金阊”“阊门”都是特指苏州城最著名的一座城门。同时也只有在比较中,才能留意到袁尚统的画作何以异常:略显荒芜的城墙、一个梳辫子的人,均指向一段苏州投降、清兵入境、强制剃发和火烧阊门的惨痛历史。

中国美术史学者素来从考古学和博物学中受益匪浅,扬之水等当代学者的“名物研究”亦将实物、图像、文献的交叉互证视为必由之路,黄小峰深得此中三味。《洗澡与辟邪:<浴婴图>中的端午祝福》综合运用了多幅“浴婴图”图像、存世工艺美术作品和历史文献,证明此“盆”并非女性生育所用的“产盆”,而是端午节给小孩子进行草药浴的“澡盆”。药浴辟邪,沐浴兰汤是家族仪式性程序的一部分。《赶试官的春天》《水果秘语》诸篇也都用到各地博物馆馆藏文物,旁罗博采,大有可观。

黄小峰最突出的还不是文史领域的“博物”,而是向技术、自然等学科的借镜。他赞同美术史的“杂学”性质,也就是跟着研究对象走,要有跨学科的意识。《一只猴子的旅行》涉及动物学;《嫦娥的影子》涉及天文学;为了搞清宋代《吉祥多子图》上的“大橘子”到底何物,他阅读宋代的《证类本草》和《橘录》,当代学者的《柑橘学》和《中国柑橘良种彩色图谱》,对照画面上“枝条上长满细长的刺”“单身复叶”等特征,论证这是中秋时节还未变黄就采摘的香橙。为了搞懂王居正《纺车图》里那架“奇怪的纺车”,他追溯了中国纺织科学技术史,遍查古代文献与画作中涉及纺车的部分,指出画中人是在用比较原始的、效率低下的纺车纺麻,而且“画眼”本来就不在效率和劳作,而在于通过婆媳合作的和谐画面,映射“世掌丝纶”的太平理想。作者之“用功”,于此可见一斑。

自从历史叙述的建构本质被当代历史哲学揭破,通史的珠串散了,琳琅满目。如果以盒子比喻意识形态,以链子比喻主题,以网比喻方法,黄小峰解释说:“对于很多人来说,他们感兴趣的并不是装珍珠的盒子、穿珍珠的链子,或是捞珍珠的网,而是珍珠本身。”在美术史范畴,“珍珠”也就是画作本身。在这个意义上,《古画新品录》亦可视为一捧35颗“散珠”。

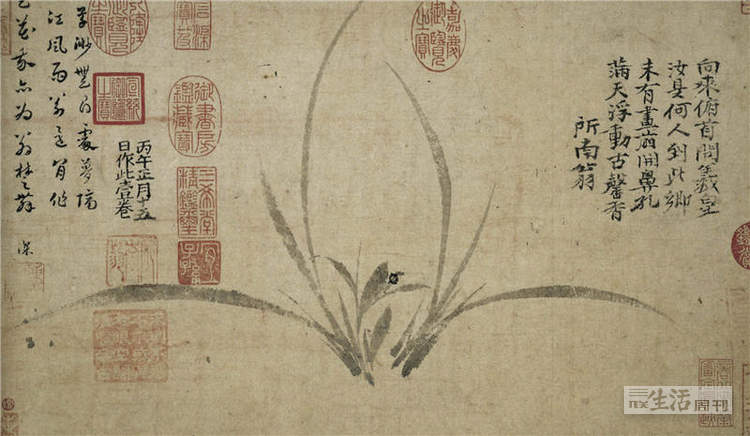

与风行市面的“掌故、传奇加图片”类作品不同,《古画新品录》之新,首先在于不落窠臼,它以画作为中心,艺术家不再是“神经病”。在某个采访中他说:我们往往牵强附会地通过书画作品去想象画家,比如通过画作来建构倪云林有洁癖的故事,陈陈相因,成就了一个“倪高士传奇”。戳破神话,是黄小峰喜欢的工种之一。郑思肖的《墨兰图》以“无根无土”成为宋代遗民的政治隐喻,并被明代遗民发扬光大,事实上却是另一种形式的知识生成。黄小峰从《墨兰图》上一个“落款印章”入手,指出郑思肖批量生产墨兰,以满足遗民声望所造就的巨大市场。如此一来,读者赫然发现“故事的另一面”。

或许是“职业性审美疲劳”,黄小峰对于美术史上的“名作”不是很感兴趣,而他一旦笔涉名作,必然是有了新的发现。以《重屏会棋图》为例,虽有巫鸿、余辉等学者的研究在前,黄小峰还是从文献中抽丝剥茧,指出画上屏风中所绘的老者实为白居易,“重屏图”是唐代以来的一种绘画样式,以白居易《醉眠》一诗为内核,表现的是文人士大夫理想的休闲生活。又比如同样吸引了不少学者的《瑞鹤图》,黄小峰独出机杼,从“天空为何这样蓝”入手,指明这是1112年正月十六的晚上,端门鹤舞的祥瑞事件由本图出具了“视觉证书”,“碧空”实为“夜空”。

相较于“画史明珠”,黄小峰更爱“画海遗珠”,那些“三无”作品——没有明确作者、没有明确年代、没有明确主题的画作,萦绕着历史的迷雾,有特别的吸引力。在这一领域,黄小峰展示了福尔摩斯一般的探案本领。大英博物馆藏有一幅描绘北京紫禁城的大画,与此类似的画作在各地博物馆现存五件,它们都画了巍峨的多重宫殿,也都画了一位身高比例偏大的红袍官员。以往的研究者都把研究重点聚焦在宫殿全图上,展开对建筑史和建筑师的想象,唯有黄小峰令人信服地论证,这是“待漏图”,是官员“宦迹图”的一种,是明代嘉靖-万历年间盛行的一种“官员打卡标准照”。在一代艺术史研究者中,黄小峰是对“历史语境”最有心得的一位,特别是对艺术社会学借力尤多。他不歧视“二流”“伪作”“摹本”“俗画”,重视“美术之用”,因此揭示出一个更切近日常生活的图像世界。在这个世界里,“迎驾图”是送给长者的祝寿礼物,“药王像”具备一定的疗愈巫术功能,女子足球(蹴鞠)是风月场里的项目,一条鱼可以生发文人和渔夫的退隐之思。他以图像打开历史的盲点,还原彼时的“时代之眼”,开了今人的眼界。

当然了,就像一切独具风格的学者一样,黄小峰也会面临争议。一是他对西方美术史方法的运用炉火纯青,是不是忽视了“皴法、点子、线条”那些传统的鉴赏功夫?二是他解构意识颇强,好做险论,是否会被指责“过度阐释”?三是他不以“修史”为己任,收藏的这么多散珠,就永远单摆浮搁吗?中国美术史研究的未来向什么方向发展?好在,刚过不惑之年,只要不被行政头衔拖进文山会海,总有修成正果的希望。

文章作者

马凌

发表文章28篇 获得0个推荐 粉丝296人

马凌,书评人,复旦大学教授、博士生导师,三联“行读图书奖”评委,中读《马凌·读书笔记训练营》主讲人,长期活跃于豆瓣网,戏称自己为“两脚书橱”。

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里