不日记八十七:微 澜(并序)

作者:罗成

2021-08-12·阅读时长13分钟

本文该有个副标题,——《革命星空下的坏孩子》(房伟)摘记。

今年的“五一”也许算得上好。因为不必要说的原因,我们全家可以全无挂碍地出游一趟。虽然明知道赶了个热潮,可这也是没有办法的事情。平时,有各种琐屑事,总之离不开。今年终于可以走了,心情觉得舒爽。我们选择了西安,虽然对西安的热有所畏怯,不过因为对兵马俑和大雁塔充满了想象,所以还是很兴奋,前一天就先想起了当年张艺谋的《古今大战秦俑情》。时间久远,对片子的印象,早已剥离了当年对张艺谋滥俗的诟病,却很多了几重好感,或者说亲切。

我们是在五月一日的中午到达西安北站的。西安果然很热,而且站前广场正在维修,道路逼仄坎坷,四围人声扰攘,就有些心烦意乱,似乎对这一程,不敢太抱期待。但在路上途经大荔,还是很高兴。大荔,就是著名的“左冯翊右扶风中京兆”里的左辅,在去往古都的路上令人颇多想象。高铁出运城不久,就到大荔。虽然事前心里有所预备,但是听到报站,眼前还是陡起了滚滚飘渺的烟尘,云雾里许多宽袍大袖的人步履雍容,画片一样地络绎不绝。

吃过午饭,就去了大雁塔。想象固然很好,塔比想象中依然低矮了不少,不过还大体还算不走样。五月二日一大早往临潼赶,一路上旅游巴士不断,到了委实车多如流,人多如蚁。如果所记不谬,唐宛儿(《废都》)是从临潼来的吧?那一个妙人,也曾经被裹挟在这挤挤挨挨的人流中吗?这才突然悟到,为什么昨天在大雁塔,并没有想像中的感觉了。

比如今天天气薄阴,所谓天公作美,然而,市声如潮,我对大家苦笑,说“脑瓜疼”。停车场门口私家车拥挤,游人在人缝车隙里穿插游走。兵马俑广场更甚之,有自驾游的一家到了门前买不到票,全家人一脸愁容,几口叹气。直到后来离开临潼,我心里还挂念着那远道而来的一家,是不是依然在焦虑。景点周边的环境,对人的影响有时远甚于景点本身,这正如对方的家庭,父母兄弟姐妹的状况,有时远甚于自己要结婚的那个他(她)。现实生活里,椟,很多时候真得可以掩盖了珠。闹市中取静,人声里读书,真是需要定力的。于是,我挤在人群里想象那些兵马在被做成俑以前,是如何在当年的战场上驰突冲杀,在路上想象大雁塔中的藏经,是怎样满足了阿傩、迦叶的索贿,方才拿到,唐王的紫金钵盂竟然真得就抵得上了九九八十一难,和一路风刀霜剑,妖魔鬼怪。

这样,我看着秦俑村口那尊雕工粗劣的秦始皇造像唯有苦笑,嬴政,你对后人肆意打乱你的灵魂清净,怎样想,又如之何呢?我的视线从秦始皇的冠冕上方越过,对远方的墨绿色的山线充满了想象,——对,又是想象,又只能靠想象了——,“骊山北构而西折,直走咸阳”、“从骊山下,道芷阳间行”、“骊岫飞泉泛暖香,九龙呵护玉莲房”、“按舞骊山影里,回銮渭水光中”、“长安晚出袅唫鞭,税驾骊山一怅然”,“骊山绝望幸,花萼罢登临”——是啊,华清池,还有捉蒋亭。歌中唱的好呀,暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。

一直到五月三日,来到青龙古寺,心情才有所平静,想象反而更深。寺不大,车到门前,扑入眼帘的就是青龙寺古朴雅致的大门。因为去的早,游人不多,石阶上零零星星有一些早练的市民,跳绳舞蹈,很增加了烟火气,让人觉得亲切。

三组石阶上去就是那座复建的古楼。

青龙寺据说得名于萧何修建未央、建章、长乐三宫,后惠帝刘盈时大规模修建长安城,遮断了小青龙与泾河龙女含情相望的故事。这么说来,就已有了二千多年的历史了。在悠悠岁月中,日本的“入唐八僧”摹学汉唐文化,传先进思想于东瀛是光彩的一笔。寺中的后院,至今还有空海受教于惠果大师的铜雕。院子的一角,有不算太高的一座钟楼,下面雕着不少日本捐建者的名字与籍贯,让人有距离感。据说,楼建于1995年,上面的大钟为“中日友好和平之钟”。这当然是美好的祈愿。

其实,祈愿,往往来自于不易得或者根本不能得。比如“七月七日长生殿,夜半无人私语时”,是无奈的祈愿,只能用“但令心似金钿坚,天上人间会相见”来自我安慰。所以,也正如前一晚逛的闹市叫永兴坊,正在于唐代井坊早已消散,一家卖泡馍的俊朗的老板,头裹着白羊肚手巾,唱的是《可可托海的牧羊人》;晚上逛回民街而不得兴,因为恰值大雨如天河倾泻,吃了一次泡馍确是由于无法再前行,反觉满口滑腻,味不尽佳。所谓大唐不夜城,不过是赚足银锭的商业街。后来回忆,觉得这一次西安之行,只有那古寺,古寺的塔楼令人意有不尽。

古寺南临公路,北靠灞河。想象里,灞桥烟柳,摇摇曳曳,一带烟树下,有许多远行人洒泪登程。好吧,你知道塔楼上的牌匾是什么吗?我对那古原,久多驰想:莽莽苍苍,渺渺无边,在灞河边折柳上路的断魂之人,被一乘小车载往他乡,身影渐渐隐没于黄昏的浑浊的天色里。人们失意时,落寞时,都会站在那莽原上向远方凝望,把不如意的叹息声飘散在远古的柳色里、骊山下、空气中。

据记载,古原得名于西汉的乐游苑。“汉宣帝立乐游庙,又名乐游苑。登上它可望长安城。乐游原在秦代属宜春苑的一部分,得名于西汉初年。《汉书·宣帝纪》载,‘神爵三年,起乐游苑’。汉宣帝第一个皇后许氏产后死去葬于此,因‘苑’与‘原’谐音,乐游苑即被传为‘乐游原’。对此《关中记》有记载∶‘宣帝许后葬长安县乐游里,立庙于曲江池北,曰乐游庙,因苑(《长安志》误作葬字)为名。’”(摘自若愚博文《西安乐游原上青龙古寺》)

查阅其它资料,若愚所记,大体不走样。从“苑”到“原”,一字之易,满眼繁华,转眼间做了个哗啦啦大厦倾颓,落了个白茫茫大地真干净。《红楼梦》是这样,被誉为“红楼之祖”的《金瓶梅》也是这样,到吴月娘梦见“普静师幻化孝哥儿”去了,热闹也罢、败落也罢,一切变成了一场空,滚滚喧嚣,尘埃落定。

李义山心情荒凉,驱车登上古原,回首是繁华热闹的长安城,转身远眺红日西垂,望透几千年起起落落,风聚云散,说“夕阳无限好,只是近黄昏”。大唐这轮大太阳,固然很好,终于也要下山了,秦汉岂不亦如此矣!原之为古,一己之不适,瞬间连接了千古之悠远。我一直觉得,陈伯玉曾经登高,因为看穿了古今,那泪落得令人感佩,令人肝肠寸断。而义山这一望,所见就仅剩空寂了。好呀,唐之盛,在于中有李杜,有天宝大历,还在于首有陈伯玉,尾有李义山,首尾两相呼应,结构严谨,起于哀悯,结于空寞。

一出大戏,好在说完了所有因果里的根根由由,结束上的飘飘渺渺。

这一路,从上高铁开始,每有余暇,我就看书。在大巴上,开车时不看,堵车时看。行车看书,怕头晕,更怕耽误了沿途的好景致;堵车时看,不想浪费掉一点好时光,也让书中的世界宽解我说,堵车本是世间常态,在意它,你就输了。人生岂不正是如此,在意它,嘿嘿,你累不累!等我要踏上归程,在一车人的热闹声里,看过了五千年起落时,也正好读完了“王小波”。眺望骊山,我仿佛看见了几千年的云烟翻腾,登乐游原,却让我又把这滚滚匝匝的烟云看了个透彻:原来,书中也罢,人间也罢,所有自得、所有繁华莫不如此。

我原本本能地对一切所谓“好”,保持警惕,这正如王小波对托尔斯泰式的道德训诫和忏悔保持警惕一样。这一行,又让这种紧张有所松弛。所以,回来了,回归日常世俗,这一行程本如微澜,转瞬就会复归平静。这对于人们,对于我,似乎没有什么变化;然而,真得没有改变么?对于人,一切也许真得就是瞬起瞬逝的小波涛,然而也许变化就在这不觉不见之中。

这对于我的阅读王小波,可算得一场笺注吧。

见证荒诞——作家之死

但我总觉得,我这一生绝不会向虚无投降。我会一直战斗到死。

——王小波《有与无》

一个人只拥有此生此世是不够的,他还应该拥有诗意的世界。

这个把快乐带给大家的作家,其实很少真正快乐过,或者用小波生前的一句话说:“我一生都活在抑郁之中。”

王小波的写作和价值观,总是有一种“青春气质”,他惧怕衰老,惧怕死亡对存在感的剥夺,惧怕一切“貌似”老成持重的东西。他不是“向死而生”,而是“以生抗死”。

现在我是诗人。虽然没发表过一行诗,但是正因为如此,我更伟大。我就像那些行吟诗人,在马上为自己吟诗,度过那些漫漫的寒夜。

自由和浪漫的敌人,除了专制之外,就是死亡的永恒力量。死亡不是一个目的,而是一个过程,一个缓慢绝望的过程;死亡又是一个目的,而不是一个过程,它是一个个微小的死亡的突然性绝望爆发。德国浪漫派诗人热衷探讨死亡。在他们看来,死亡是终极力量,也是最终和最高的理性。

他不断别扭地试图走入公众世俗空间,然而代价却是不断退入内心。他顽强地表达自己的骄傲,却不能将敏感的心变得坚硬粗暴。

顽童时代——孤独的“坏孩子”

如果认真考察王小波的创作轨迹,我们会发现有两个文学地理空间浸润并支撑起了王小波的文学创作的价值观、文学观、表现形态,即“革命北京”与“后革命北京”。

每当他(王小波的父亲王方名)企图立论时,总要在大一统的官方思想体系里找自己的位置,就如一只老母鸡要在一个大搬家的宅院里找地方孵蛋一样。

那是一个到处是诗人的时代,大发明的时代,更是“革命魔幻主义”的年代。

鲁迅曾多次喟叹,中国缺乏埋头苦干的人,而多有投机取巧之辈。令人沉思的是,从鲁迅的时代到王小波的时代,一直到今天,对所谓“聪明人”的概念,中国人还大多从人际关系的角度去理解,而并非智力,更非人生大智慧。

正是由于大跃进运动的有关“物”的浪漫幻想的失败,有关革命的超越焦虑才变为“人的斗争”。

巫术的特质在于,利用非理性的联系,如接触律,建立神秘启示,进而将之落实为物质现实。

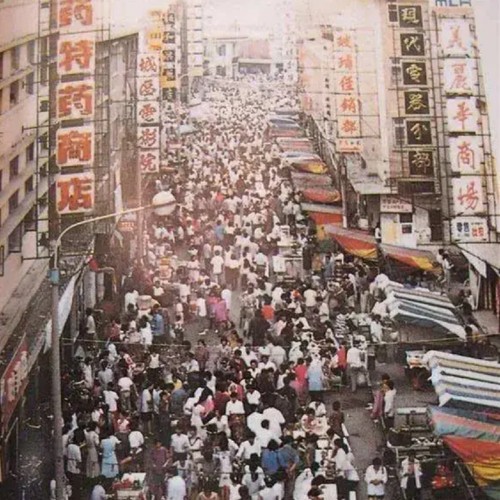

“广场”是革命狂欢意象的代表性空间。

新时期以来的伤痕和反思文学,其实是一个被规定的没有完成的文学类型。

文化大革命被想象为“封建性遗毒”,进步历史拒绝承认循环论,而隔绝了对“文革”与中国革命史之间的联系,大跃进历史,也被作为“左倾狂热错误”悬置起来了。

少年时代——血与火的革命狂想

革命是人民群众最盛大的节日。——列宁

中国的教育体制,从来都是鼓励培养听话的好孩子,也就是所谓“品学兼优”的学生,而不注重孩子们个性和创造力的培育。

体制内的好学生,就是“尖子生”,应符合几个标准:(1)听话,听老师的话,进而广之,听父母的话,听党和政府的话,要在各级学生组织中担任职务,从课代表到班长、红领巾大队长等。(2)积极参加学校组织的各种活动,包括五花八门的知识竞赛、演讲比赛、文艺宣传活动等,这是所谓“多才多艺”。(3)能够熟读课本,全面领会课本知识,各类试题都能考近满分的成绩。

王小波特别讨厌教育的虚伪,说一套,做一套,假模假式,不是鼓励孩子们培养学习兴趣和独立思考的能力,而是将愚昧的服从意识和僵化死板的知识灌输给他们。

本能地对暴力、专制和夸张的浪漫抱有怀疑和反感。

王小波从小就是一个对“宏大话语”有距离的孩子。

王小波再次强化了一个信念,即对强制性的“权威话语”要抱有怀疑和警惕——沉默的大多数,才是无法表达的真实。

冯友兰将近现代中国教育归纳成“为做官”、“为学术而学术”和“为人民服务”三个阶段,“为人民服务”是最高音部。

插队云南——热风瘴雾里的“野牛”

人就像一滴滴在桌布上的墨水,到了哪里都可向四周慢慢扩散,也不用太难过。

小波心高气傲,肯定是找有思想、能和他精神上交流的人,用小波的话说就是,他抛出一个球,对方得能接得住。

愚蠢是一种极大的痛苦;降低人类的智能,乃是一种最大的罪孽。

他否认“无悔青春”的说法,不能因为年轻的时候,在云南吃过苦,就说吃这样的苦是应该的,是美好的。他说:“上山下乡是件大坏事,对我们全体老三届来说,它还是一场飞来横祸……坏事就是坏事,好事就是好事……至于坏事可不可以变成好事,已经是另一个问题了。”

不幸的是,任何一种负面的生活都能产生很多乱七八糟的细节,使它变得蛮有趣的;人就在这种趣味中沉沦下去,从根本上忘记了这种生活需要改进。

沉溺于过去的痛苦生活,进而把它特殊化,甚至是美化,进而达到美化自身的目的,是懦夫行为,也是“理性的逃避”。

1982年的知青小说有其显著的特点:一方面,它规避了很多“敏感点”,例如,文化大革命与革命传统之间的隐秘联系;另一方面,叙事时又以青春理想激情、战天斗地的英雄主义,显现了十七年文学中理想主义元素的影响。……直到1987年老鬼的小说《血色黄昏》出版,那些非人性的压迫,才真正浮出遮遮掩掩的文字水面,不再依托于反“四人帮”之类的托词,拥有了批判的锋芒和力度。

青虎山——“绿毛水怪”的魔幻家园

步行的妙处在于,可以以一种不疾不徐的自由方式在万物中穿行,或者说,以一种任意控制、行止随心的方式扫描这个世界。

这些作品的虚伪在于不承认“苦难”是一个“不好”的事情,不肯定通过努力,改善人的物质和精神生活,而是通过歌颂苦难,获得道德优越感和精神虚幻的满足感。

从建国到“文革”结束期间的革命清教徒式的教育,让人们很少希望通过科技改善和智慧探索解决生存问题,而是盲目夸大精神力量,进而以自虐式的精神优越感,掩盖贫穷无知的愚昧,放弃正常的人类改造自然、造福自身的能力。王小波认为,这是一种“古怪”的竞争——和风力、水力比赛推动磨盘,和牲口比赛运输——且是一种“负面”能力,比赛谁更不知劳苦,更不安逸。这种盲目夸大精神力量、相信精神改造能带动“肉身成神”、产生不可思议神话的想法,是整个东亚百年来现代化过程中的通病……无不显现着后发现代化的东亚国家,在现代化进程中焦躁失衡的心态,及缺乏现代理性精神和科学精神的病灶。

青年时代——从“后进青年”到“大学生”

王小波最喜欢刘师傅的口头禅:“子曰,完蛋操也。”一下就把庄严大义的东西给解构掉了。

因为深爱智慧和美,所以对现实的虚伪和庸俗的容忍度也随之降低。也因为爱人,所以恨人。

我总以为,有过雨果的博爱,萧伯纳的智慧,罗曼罗兰又把什么是美说得那么清楚,人无论如何也不应该再是愚昧的了。肉麻的东西无论如何也不应该被赞美了。人们没有一点深沉的智慧无论如何也不成了。

留学经历——外面的世界很精彩

学术研究有“真学问”和“假学问”之分别,“真学问”讲究言传身教的学术精神、学术方法,而不太在意学术教育的形式;“假学问”则注重所谓“学问的样子”,讲的是学术派性和师门规矩,看重的是学问体系权威的延续而不是发展创新。

中国人先把科学当作洪水猛兽,后把它当作呼风唤雨的巫术,直到现在,多数学习科学的人还把它看成宗教来顶礼膜拜,而他自己终于体会到,科学是个不断学习的过程。

许倬云曾谈到知识分子应理性对待“民族主义”:他说他到五十岁的时候,才把爱国主义摆在一边。他认为这一点跟抗战被日本人打出来的爱国思想是具有不同质地的。而直接的原因是他理解到许多罪恶都是以国家之名进行的。

人在世界上有两大义务:一是做一个好人,无愧于人生一世,而是“不能惯别人的臭毛病”。

我们的文化有一种“歌颂痛苦、美化苦难”的虚伪道德主义倾向。无论成为苦难的农民,还是狡猾地脱离农民地位、进而通过歌颂苦难获得名利,契税都不是现代社会尊重人性和人权的做法。

文坛外高手——流行闪耀的光芒

进入90年代之后,知识分子的自我期待已降到了百年来的最低点,历史断裂造成的精神裂变使这一群体猝不及防。

实际上,知识分子活在世上,除自由立场之外,无他种立场可取。

一切都在无可挽回地走向庸俗。

对民族文化的批判,并不等同于丧失民族自尊心。

革命的神圣恐怖已是明日黄花,而革命褪色后的生活时空,却笼罩在无聊与无趣的世界里。

王小波创造出了一种“浩荡而阔大”的生命气息。……王小波以欲望的合法性对抗革命的合法性,树立的却是生命个体的尊严和自由。

(李银河与王小波)将他们的学术立场概括为“实事求是原则、反意识形态中心主义原则和善良原则”,这三大研究原则,其实囊括了科学、人权与人道主义的多种标准。

(张大春认为:)《黄金时代》某部分和米兰昆德拉的写法相似,用反复的叙述方式,并且在第二次叙述时让读者发现第一次叙述时省略的部分,或者修正第一次的叙述。

王小波旗帜鲜明地提出了人生的三大假设即凡人都热爱智慧,凡人都热爱有趣,凡人都热爱异性。

(韩东说:)陈寅恪、顾准、海子、王小波是90年代文化知识界推出的新偶像,在此意义上他们背叛了自身,喂养人的面包成为砸向年轻一代的石头。

我们国家的文学传统,有一半来自传统文化,另一半来自前苏联,总是以人类灵魂的工程师自居,想着提升和改造别人的灵魂,炫耀和卖弄自己的灵魂。

好的艺术,不是去关怀弱势群体,而是应冒犯强势群体。

王小波提出了现代小说具有经典性的标准:极端精美、拥有极大信息量。

“人活在世上,自会形成信念”,而自由坚守的底线设置不是制度性的,而是具有不辩而明的“自发性”。

中国在1990年代的大背景下,出现如此大规模的气功潮,根本原因并不是信仰的缺失,而是理性的缺失。

对诺贝尔文学奖,王小波声称,也许发对了两个人,一个是德国的伯尔,另一个是英国的罗素。他本能地对俄罗斯文学抱有警惕,特别是托尔斯泰式的道德训诫和忏悔。

震后余波——神话的诞生与反思

一个人只拥有此生此世是不够的,他还应拥有诗意的世界。

(评家指出,王说中国文化“哀其不幸”也许还说得过去,“怒其不争”却是扯不上的,)一种批判的用心的爱与憎的分野即在于此,王小波辈与鲁迅的差别也在于此。

文章作者

罗成

发表文章14篇 获得0个推荐 粉丝3人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里