恐怖文学与「精神分裂」

作者:冯庆

2021-02-19·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6006个字,产生4条评论

如您已购买,请登录文/冯庆

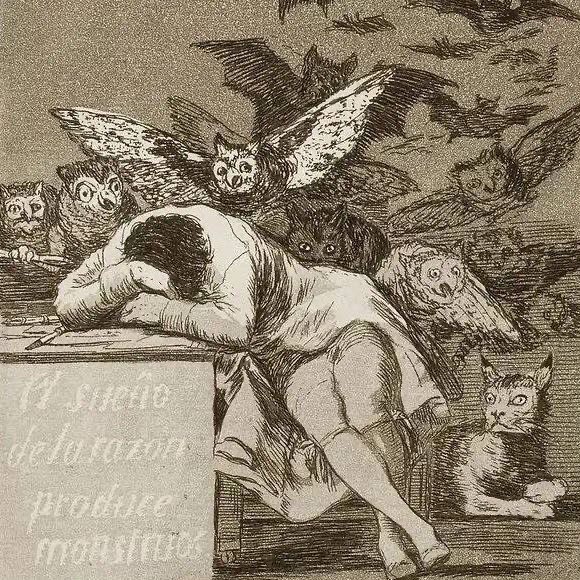

新型冠状病毒肆虐以来,与病毒相关的影视、游戏和文学,再度进入公众的视野,其中不乏名著《十日谈》《鼠疫》等。但显然,这些文化作品大多源出于西方。在中国文学史中搜寻,集中讨论灾难和恐惧的作品相对较少,即便是志怪、玄幻类文学,也更多是在营造恐怖氛围后再用某种方式试图化解恐惧。相反,西方文学和艺术,则更倾向于将恐怖的情感作为一种不可回避的人性必然,直接暴露在观看者眼前。

这种 “艺术意志 ”,自浪漫主义时代以来愈加显著。譬如,在西方绘画史上作为浪漫主义经典出场的席里柯的《美杜莎之筏》(The Raft of the Medusa),就充分反映了人类在极端艰难的生存处境中由恐惧情感生发出来的各种极端行为。同时代的德拉克罗瓦的《萨达纳帕拉之死》(The Death of Sardanapalus)则更有意思:这幅画描述了冷酷无情的亚述暴君萨达纳帕拉在国度即将崩溃之际命令手下屠杀马匹和妃嫔的故事。同样即将死亡的暴君本人,则泰然自若地观看着狂乱不堪的血腥场景,似乎他和恐怖本身毫无干系,而依然作为万物的占有者和看护者,享受着最后一刻的个人愉悦。

十九世纪以来,在诸多表达战争、罪恶和丑陋的文学艺术作品中,恐惧和不安的情绪体验俯拾即是。这些艺术经典,均揭示出西方人对“恐惧 ”情感的深度理解。显然,这种深度理解,必然源于由西方人奠立基础的现代历史经验。众所周知,作为现代政治生活秩序的总结者之一,霍布斯曾经将人类政治文明的最初目的理解为 “免于暴死的恐惧 ”。恐惧,在霍布斯及其追随者眼里,是人类处于 “自然状态 ”之下所流露的最为基本的情感。正是为了回应这种 “基本情感 ”,西方现代文化注定要被赋予 “恐惧文化 ”的底色。

钱穆先生在其带有文明比较视野的名著《中国文学论丛》中,对这种恐惧文化的来源有过一段经典的分析:

商人重利轻离别,抛妻遗子,远去异乡,在其家庭中等如无己。尤其在海涛汹涌中,蹈险履危,惯于此等生活,乃更见己之为己,我之为我,全操纵在外面,几不知有我之存在。故方其出外经商,及其还家团聚,乃若有两个己之存在,其身则一,其心则异……西方人生命寄在外,外面一切事物此争彼夺,胜败无常,若终有一不可知之外力存在。此外力不可知,乃造为各种神怪,以代表此不可知之外力,以形成各种恐怖小说,恐怖戏剧,恐怖电影,使人看了反觉内心有一安慰,有一满足,此正见西方人之内心空虚,故遂生出此要求。而此种恐怖,则不仅在小说戏剧电影中有之,实际人生中亦时时处处有之。故西方人对人生必主斗争,主进取,而永无休止。

钱穆先生这段话有两个重点:一是,西方人的 “心情 ”,在现代商业文化生活的影响下,有着内外、身心之别;二是,这种 “分别心 ”中必然会酝酿出恐怖文艺,其目的则是让业已分裂的内心获得 “安慰”,转而继续服务于不断进取斗争的世俗生活。可以进一步理解这种判断:西方人对待恐惧的态度,恰恰如德拉克罗瓦笔下的暴君萨达纳帕拉一样,让恐惧情感从自我中分裂出去,并置于观看的目光下。这种让 “基本情感 ”被冷静目光对象性审视的态度,首先是一种带有文明史隐喻意味的 “精神分裂 ”。正如克里斯蒂瓦在《恐怖的权力:论卑贱》中所言:

作为投射暗喻或幻觉,恐怖症客体一方面把我们引向精神病的边界,另一方面则引向象征性的强大的构建权力……在客体方面,它委托给幽灵、鬼魂、“假朋友 ”:一股假自我的水流,为此,一些假客体,一些我的相像体起来与不受欢迎的客体抗衡……文明是否给自己制造恐怖以便自我构建并且运作呢?

被有效地从 “自我 ”中分裂并再度客体化建构出来的 “恐怖 ”对象,旨在更好地服务于现代文明的自我运作。由此,可以理解,西方经典文艺作品中 “精神分裂 ”何以会成为重要主题和叙事动机。这更提示我们,从西方文明内在的心灵秩序角度,思考其恐怖美学的精神分裂特质,会有助于我们更加深入理解这一文类的精神内核,甚至是理解整个现代文明包含着的危险且暧昧的内在品质。

文章作者

冯庆

发表文章23篇 获得2个推荐 粉丝297人

学者、评论人,《先进》辑刊主编,关注思想史和美学

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里