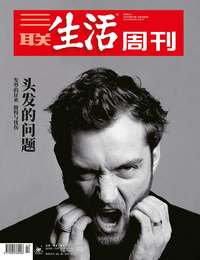

野发荒史

作者:黑麦

2020-05-27·阅读时长3分钟

1199人看过

本文需付费阅读

文章共计1892个字,产生3条评论

如您已购买,请登录随着朝代的更迭,繁盛、落寞、复辟,随着文明的迁入、迁出,我们对于美的认识,对于修饰主义的基因,似乎从未改变。过去的发型于我们并非毫无关系,当男士决定是否要留鬓角,女性决定吹起一个刘海儿的时候,或许是与我们祖先对于生活态度的某种呼应。

在中国,关于头发最初的记载来自商汤《书传》,伐桀之后,大旱七年,传说汤便把自己的头发作为祭品,为民求甘霖。此后,头发也成为了人们相互辨认的标志之一。又传,楚平王悬赏捉拿伍子胥,画了人像,挂于城池,伍子胥昼伏夜出,愁白了头发,使卒役不辨,成功逃脱。

在距今2700多年前的西周时期,人们就已经开始使用“发器”来对付凌乱的头发,彼时,东亚人已经从原始时期的散发,慢慢演变成挽髻或是梳头,所谓的“发器”,也不过是些粗糙的木梳。没过多久,秦始皇便统一了六国,除了货币、度量衡、车辙、文字之外,发型也是这位始皇帝的统战对象,这就是为什么我们在出土的兵马俑中,可以看到更多的短发武勇陶像的原因。

自此,头发仿佛有了一种功能,一种关乎权力和约束的功能。平髻的流行,往往出现在平头百姓的日常生活中,髻上不梳裹加饰,以顶发向左右平分式较为普遍。为了分化出阶级,除了衣衫之外,贵族女子的头发中出现了九鬟髻、凌云髻、垂云髻等样式。在汉武帝统治时期,“身体发肤受之父母”的尊儒思想影响,蓄发,成了当时的社会风潮,这似乎更加固化了发型的“阶级感”,坠马髻、盘桓髻、分髾髻、百合髻层出不穷。

文章作者

黑麦

发表文章231篇 获得8个推荐 粉丝2330人

沉迷于对抗中年危机的美食作家,对groove着迷的音乐编辑

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里