这部“最敢拍”的国产司法剧,撕开未成年人犯罪的残酷现实

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长22分钟

48人看过

它让我们看到“无奈”之外的希望——法律的完善是个渐进过程,而身处其中的法律人正在努力改变现状。

*本文为「三联生活周刊」原创内容

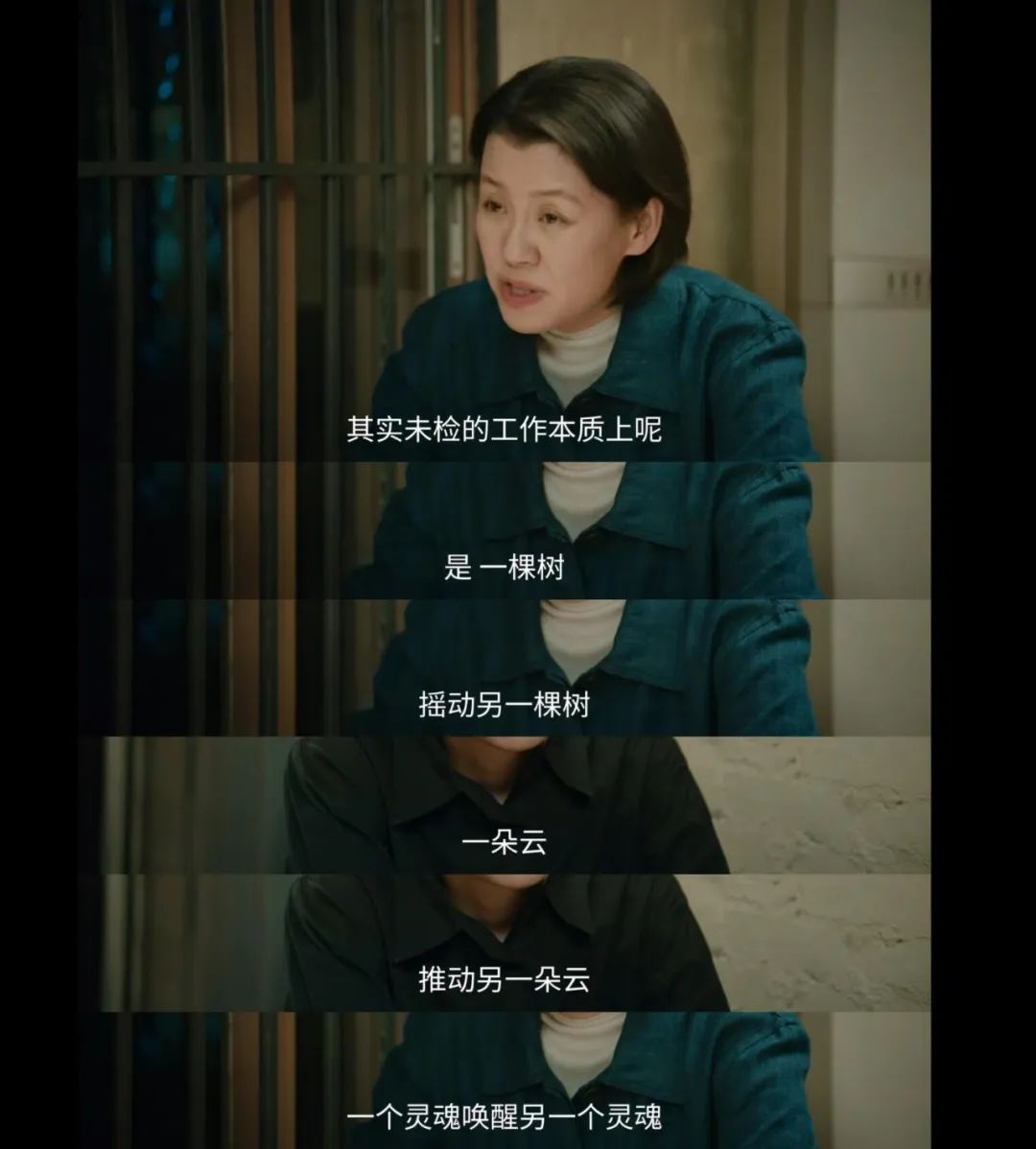

任素汐、高伟光领衔主演的聚焦未成年人司法保护的司法行业剧《无尽的尽头》播出后,“太敢拍”了是多数观众的共同感受。该剧改编自“邯郸少年杀人案”等真实案件,撕开未成年人犯罪的残酷现实,尺度极大,具有较强的普法意义,豆瓣评分8.2分。

在探讨未成年人犯罪这一社会议题时,公众的朴素正义感与法律对未成年人的特殊保护条款屡屡形成尖锐对立——为何法律要保护“恶童”?剧集大胆地直面这一矛盾,揭示了现实与法律的“无奈”之处。

不论中外,未成年人犯罪题材的影视剧不在少数,也形成了一定的创作范式。《无尽的尽头》有一些可预期的内容,即,对未成年人犯罪根源的揭示。用剧中高伟光饰演的白恩宇(他一开始是监狱管教,后来成为一名“未检”助理检察员)的说法,“每个孩子的情况不一样……(我们)要弄清楚,他为什么要这么做,是谁把他变成这样的”。

比如剧中陆声与甄荣这两个未成年人的不同经历,就展现了原生家庭怎么“把他们变成这样的”。

陆声的父亲酗酒成性,母亲精神状态不稳定。父母无法提供基本的生活保障,也未能给予情感支持与正确引导。陆声被父亲“送”到利用未成年人盗窃的犯罪团伙“学手艺”,并因此入狱。出狱后,他也想重新做人,父亲却造谣他盗窃,弟弟也在重蹈自己的覆辙,他被迫再次卷入盗窃活动,并被警方抓捕。白恩宇难以置信,陆声破罐子破摔,“我就是阴沟里的蛆,你在里面教的那套,没用”。

甄荣则长期处于母亲的过度控制之下。母亲在甄荣房间每个角落安装监控探头,剥夺他的隐私与自主权,甄荣稍微表现出不从,她就情绪失控,逼迫儿子顺从,甄荣活在痛苦与压抑中。他通过组建群聊传播色情视频的方式,获取同龄人眼中的“尊重”与存在感,最终因传播淫秽物品触犯法律。

两个案例中,无论是监护缺失的“放任式”家庭,还是过度控制的“窒息式”环境,均未能为未成年人建立健康的成长空间。当家庭无法成为守护孩子的港湾,反而会沦为催生未成年人犯罪的土壤。

不只是家庭,未成年人的健康成长也依赖于学校、社区、司法等多方构成的支持网络,任何一环的松动都会形成“风险缺口”。剧中几乎每个未成年人犯罪案例背后,也侧面点出社会支持系统的不足。比如涉案场所(如废弃楼、发廊、私人舞蹈班)长期游离于监管之外,“问题家庭”子女(如服刑人员子女、留守儿童)并未进入社会帮扶视野,强制报告义务未能落实到位(对未成年人身上频繁出现的伤痕保持沉默)……林林总总,让未成年人暴露于风险之下。

《无尽的尽头》能够让观众看到,“问题孩子”背后,藏着被忽视的“问题根源”,预防未成年人犯罪不能只有“事后严惩”的单选题,更需有“事前守护”的必答题。

有这样的表达还只是“常规操作”。《无尽的尽头》视角上的不同之处是,它以“未检”的司法实践为主线来呈现未成年人犯罪问题,本意是“主旋律”——反映我国未成年人司法保护体系的发展过程,体现司法系统对未成年人特殊保护的理念。然而,剧集客观上也呈现公众对于未成年人犯罪议题的最大争议点:未成年人司法保护的初衷是保护未成年人的权益,但当这一保护机制适用于实施严重犯罪的未成年人时,就产生了制度目标与现实效果的矛盾。

诚然,对于那些因环境因素偶然犯罪、且罪行不重的未成年人,司法保护确实能发挥挽救功能;但对于那些实施极端暴力、表现出明显恶性的未成年人,同样的保护机制,不就让一些“少年恶魔”成功躲避掉法律处罚了吗?这时,法律就陷入一种“无奈”的境地。《无尽的尽头》并没有规避掉这些混沌地带,相反,它直面了这一矛盾。

比如第一个案例改编自“邯郸少年杀人案”,剧中欺凌的主犯是初中生黄家旺,其行为之恶劣令人发指——他不仅对受害人实施肉体虐待(拳打脚踢、在他身上撒尿),用手机拍摄侮辱视频,在受害者濒临崩溃时仍言语刺激,致使受害人坠楼,并不允许同伴打急救电话,让受害人绝望死去。庭审时,他毫无悔意,将责任推给朋友怂恿;监狱里依然横行霸道,被关禁闭时,白恩宇拿着泡面想“感化”他,他变本加厉地挑衅,“一碗泡面就想收小弟啊,装啥呢……不乐意你打我呀”,完全是“少年恶魔”式的冷漠与猖狂。

面对这样的“少年恶魔”,法律的“无奈”显得格外刺眼。任素汐饰演的林之桃作为检察官,知道黄家旺接近“无药可救”,却只能在法律框架内量刑,最终他也只是被判处八年有期徒刑;监狱管教白恩宇也深有体会,“感化教育”对黄家旺就是失效……未成年人司法保护的初衷是“治病救人”,但它也一并保护了灵魂深处已黑化的“少年恶魔”,法律的“温柔”与社会对“严惩”的期待形成尖锐对冲,保护机制反而变成恶性犯罪的“缓冲带”,“告慰受害者”的正义从何实现?

在保护未成年人权益与捍卫社会公平之间,法律有时只能在矛盾中寻找平衡,而这种脆弱的平衡,注定伴随着无数争议。相较于一些大尺度的案件,在一部主题上很正能量的作品中,有这样的“无奈”表达,才是它“最敢拍”的地方。

面对现实与法律的“无奈”,我们显然不能指望于一部剧来解决所有问题、化解所有矛盾,但它应该比公众的无奈情绪更进一步,提供一定的信息增量与思想增量,穿透表象,理解“为何如此”以及“还能如何”,为“无尽”的无奈划上一个“尽头”。

在“为何如此”方面,通过对未成年人犯罪成因的深度剖析,帮助观众理解司法制度“重教育轻惩罚”的逻辑。即便是剧中黄家旺这样极端恶劣的案例,其行为模式也绝非与生俱来——家庭教育缺失、校园环境纵容、社会不良因素侵蚀等多重变量的叠加,才造就如此扭曲的人格。如果因少数恶性案件就放弃对未成年人的特殊保护,将导致更多本可挽救的少年被推向犯罪深渊。这一叙事能为公众的正义焦虑提供理性出口。

可是,《无尽的尽头》在剖析未成年人犯罪成因时比较粗线条,对涉案家庭的刻画略显极端化、标签化。黄家旺的父母在剧中几乎处于“隐身状态”;陆声的父亲酗酒成性、母亲精神失常,家庭完全沦为“失控的泥潭”;甄荣的母亲则走向另一个极端,极致的控制狂……

与此同时,它对学校教育失灵、社会监管缺位等系统性因素的表现过于轻描淡写。很大一部分原因是,批评“问题家庭”是最安全的写法,不想过多去呈现学校或社会的负面。对家庭集中火力批判,无形中传递了一个信息:只有在这种“地狱模式”家庭长大的孩子才会犯罪,观众难以从更广阔的社会层面理解未成年人犯罪这一复杂议题。

《混沌少年时》剧照

相比之下,今年的大热英剧《混沌少年时》讲述了一名13岁男孩杀害同校女生的故事,这部剧之所以火爆全球并引发关于青少年犯罪议题的大讨论,关键在于它构建了一个多维度的“犯罪生态”:不仅刻画了一个看起来非常正常的家庭隐藏的一些“不正常”,也通过校园霸凌的纵容、网络文化的侵蚀等层面,展现了一个看上去很普通的少年,是如何成为杀人狂魔的。

现实社会中,更多涉罪未成年人就像《混沌少年时》里描绘的那样——可能就是你家隔壁那个沉迷网游的初中生,是班上那个没什么话的普通学生,甚至是个看上去家庭很幸福成绩也不很不错的乖小孩……他们在某个偶然因素下行差踏错。未成年人司法保护正是基于这样的基本事实:绝大多数未成年人犯罪者并非天生恶人,所以要给他们创造改过自新的机会。这种“无奈”虽然有代价,却是一个成熟社会必须承担的责任。

面对“无奈”,除了更深地拆解它的逻辑,另外一个叙事面向是,“还能如何”——在现有制度框架下寻找破局的可能,而非停留于消极或悲观的情绪中。

这一点同样以司法角度切入未成年人犯罪的韩剧《少年法庭》,就是不错的样本。剧中揭露了制度的“无奈”——韩国《少年法》让一些未成年人犯罪免于处罚,更通过具体案例展现司法工作者如何充分利用法律条文织密惩戒网络。比如在少女杀害男童案中,沈恩锡顶住舆论压力揭露真凶顶包真相,在量刑程序中注入震慑力;司法无法突破年龄限制,但她对少年犯始终“冷酷无情”,执意让他们明白伤害他人的代价……

《无尽的尽头》也有过展现司法工作者推动制度进步的闪光点。比如林之桃坚持使用沉睡近三十年的“撤销监护人资格”条款。

陆声的父母无法为子女提供基本生活保障,还让孩子陷入危险境地。面对这种情况,林之桃注意到1986年的《民法通则》有规定:监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法权益的,人民法院可以根据有关人员或者有关单位的申请,撤销监护人的资格”的条款。尽管该条文长期无人使用,“沉睡”了28年,但她认定这是改变陆声兄弟命运的关键。这遭到同事的反对“这对全国司法系统的影响有多大吗”,林之桃坚定认为“法律有依据,现实有需求,为何要拘泥于司法惯例?”

而在之后的讨论会中,有律师提出异议,担心此举会让公众认为公权力过于强势;法学教授也说,“当国家机构把手伸向父母与子女之间这个私权,就会给公众带来恐慌和不确定性”,“我们现在讨论的是宽泛的法理问题、社会问题,不是一个孩子的问题呀,法理之所以存在,就是要保证最大多数人的最大幸福”。林之桃继续反驳,“为了一个看不见摸不着的法理,我们要牺牲掉一个孩子的吗?”最终,民政部门起诉,检察院支持,法院撤销了陆父的监护权,民政局成为陆声弟弟的临时监护人,陆声在帮助下找到工作,得以真正展开新生活。

这个案例很鼓舞人心。司法工作者不是机械地执行司法惯例,而是专业执着、勇敢求变、寻找突破,让法律成为孩子最后的庇护所。现实中很多法律条款的落地与完善,就是源于一线司法工作者的实践反馈。它让我们看到“无奈”之外的希望——法律的完善是个渐进过程,而身处其中的法律人正在努力改变现状。

稍稍可惜的是,这样的闪光点在《无尽的尽头》中比较有限。它更多把重点放在面对“无奈”,公众“不该如何”上面,即公众不该将怒火撒到司法人员身上。比如受害者母亲给林之桃泼油漆,公开举报林之桃,还有一个女孩,因母亲被林之桃起诉入狱就对林之桃怀恨在心,纵火报复,差点烧死林之桃……这些情节反映出司法工作者的艰难处境,呼吁观众应该理解司法人员的无奈,不应让他们成为“替罪羊”。我想理性的观众,都不会怪罪司法工作者。只是,不少观众的无奈仍无处排解,看完剧还是憋着一口气,弹幕上很多人还是无法理解,为何法律不重罚少年犯。

近年来,未成年人犯罪呈现出数量增多、恶性程度加剧的趋势,值得全社会更多专注。《无尽的尽头》聚焦未成年人犯罪议题,具有重要的现实意义,它也是近年来国产剧同类题材作品中比较扎实的一部。不过,当剧情触及法律判决与公众正义期待之间的矛盾时,剧集主要停留在展现“无奈”的层面,少了一点“为何如此”的解析,以及“还能如何”的超越。瑕不掩瑜,我们还是乐见更多优质剧集对未成年人犯罪议题的关注与思考。

排版:初初 / 审核:雅婷

本文为原创内容,版权归「三联生活周刊」所有。欢迎文末分享、点赞、在看三连!未经许可,严禁复制、转载、篡改或再发布。