掀起“贫穷艺术”那股浪

作者:薛芃

2020-05-13·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4924个字,产生2条评论

如您已购买,请登录

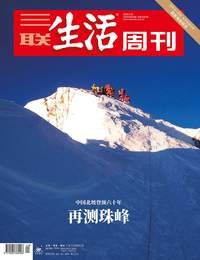

2010年6月,切兰特在艺术家Emilio Vedova的个展上

4月29日,意大利艺术史学家、批评家和策展人杰马诺·切兰特(Germano Celant)因新冠肺炎引发的并发症在米兰去世,享年80岁。他最为人熟知的身份是“贫穷艺术”(Arte Povera)的创立者,这是“二战”后短暂存在的一个艺术流派,却对之后观念艺术的发展影响深远。

在这个过程中,切兰特并不是一位直接的艺术家,而是扮演着旗帜的角色,他为这些有着相似想法和创作方法的艺术家找到他们在艺术史中的位置,对他们的作品进行阐释,给出一个确切的统一的概念,由此策划的展览成为欧洲当代艺术发展的重要节点。

如今再回看上世纪六七十年代的意大利前卫艺术,很多艺术家的名字已不再被记住,但切兰特却是一个跨不过去的人物。他始终活跃在当代艺术策展和评论的舞台,直到离世。

米开朗琪罗作品《破衫中的维纳斯》

混乱60年代

如何打破艺术和现实生活之间的界线?一直以来,这都是艺术家们喜欢探索的命题。19世纪末当学院派古典艺术的光芒逐渐褪去,现代主义艺术成为主流,艺术家们更热衷于在现实生活中去寻找艺术。可找来找去,艺术并没有脱离传统的样式——绘画、雕塑——技术门槛始终存在。

直到杜尚把现实生活中的现成品直接拿来做艺术,这个界线才真正变得模糊,随之而来的,是源源不绝的疑问:这真的是艺术吗?为什么他可以成为艺术家,而我这么做就不是艺术家?这些东西好在哪里?只要有新的艺术带着强烈的反叛精神出现,这些问题都会被一次次重复提出。如果我们身处20世纪六七十年代的意大利,去看由杰马诺·切兰特组织的一系列“贫穷艺术”展览,也不免会生此疑问。但事实上,艺术这东西,看起来跟生活之间越来越没有壁垒,用着一样的材料、一样的工具,但其实,从来都离生活不太近。

1940年9月11日,切兰特出生在热那亚,父亲在这座港口城市做着进出口贸易的工作。后来切兰特考进热那亚大学学习艺术史,他当时一位很重要的老师是尤金尼奥·巴蒂斯蒂(Eugenio Battisti),这位是当时欧洲知名的艺术史学者,研究文艺复兴时期和巴洛克时期的绘画,而他最有名的著作叫《反文艺复兴》,倒不是说站在古典的对立面,而是跳出古典的光环再去看历史。巴蒂斯蒂一边研究古典,一边投身于热闹的当代艺术中,60年代他建立了热那亚的第一个当代艺术空间,举办展览,推出新人。切兰特自然也受到了影响。

1963年,翁贝托·艾柯(Umberto Eco)和巴蒂斯蒂一起,在热那亚创办了文化杂志《Marcatrè》,切兰特给他们做助理编辑。借着这本杂志,切兰特开始走出热那亚,到米兰、都灵、罗马这些当代艺术的重镇去,这时他认识了米开朗琪罗·皮斯托莱托(Michelangelo Pistoletto)——后来“贫穷艺术”中最有影响力的艺术家之一;还有一位艺术经销商,叫斯佩罗内(Gian Enzo Sperone),如今已是国际画廊界的元老。60年代斯佩罗内游走在欧洲和美国之间,当时的美国是安迪·沃霍尔的时代,这位经销商在美意之间经营艺术作品,架起一座桥梁。

切兰特也做着类似的事,只是他不算个商人,而是以展览和评论的方式让意大利人看到美国前卫艺术,也让美国人看到意大利的先锋艺术。行走在欧美之间,难免遭人诟病,切兰特后来聊起这段历史时说:“我在欧洲经常被指控为亲美人士,在美国则被指控为亲欧人士。”

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得0个推荐 粉丝921人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里