亦近亦远的河流

作者:《江河》杂志

2018-01-05·阅读时长8分钟

文化、文明的诞生都离不开河流

任何一个源远流长的古老文明,都是与伟大河流紧密联系在一起的,而这河流的本身,又是其文明与文化的象征。

河流是一个自然的综合系统,是由河源、支流、干流、湿地、湖泊、河口三角洲等组成的流动的水网系统。自然的河流既是一个水系统,又是一个生态系统。

河流遍布世界各地,被喻为地球的血脉,为地球上的生命输送源源不断的营养,也承纳各个生态系统的排出物。有河流的地方就有生命,就会形成丰富多彩、生机勃勃的生态系统。

文化是自然的对应,文化即“人化”,是人类社会中的一种社会现象与历史现象,是人类社会历史的积淀,是人类发展累积下来的物质财富与精神财富,尤其是指观念、精神及与之相适应的制度、规范与组织。文化的承载者是民族或族群。

文明是野蛮的对应,是进步文化发展出来的成果,如物质和技术的成果。文明也包括人类社会的进步与理性,即远离动物间的野蛮、弱肉强食。文明的形成与国家的形成密切相关,文明的承载者是一个地域,是一个国家。

文化是文明的基础,任何文明都有文化的背景和基础,但并非所有的文化都能结出文明之果。从人类发展来看,文化始终存在,但文明只存在于历史的某些阶段。野蛮社会没有文明,但拥有与之相对应的文化。

文化的诞生离不开河流。

早期人类依水而居渔猎采集,或逐水草而居,或聚于河流两岸刀耕火种。沿着河流干支流形成的这些文化,又通过河流间天然的联系进行交流与理解文化间的彼此接纳与相互认同。

这种文化的认同使此前彼此纷争不已或相互隔膜的族群走到一起,而河流便是文化认同的“过渡带”。河流是文化形成的基本因素,又是族群文化的物化象征。这也是为什么世界上众多民族都有“母亲河”的原因。在这里,河流已由自然流动的水体升格为神圣的族源标志,是族群集体深层意识中的情感家园。

人类的文明同样也诞生于河流两岸。

著名的世界四大古代文明,都位于河流水滨,都有大河流经其境,因而被学者称为大河文明。在大江大河的中下游平原,利用洪水的周期泛滥,人类或引水灌溉,或利用优质肥沃的冲积平原土壤和便利的水资源条件,产生了最早的农业,形成农业社会,并随之诞生与之适应的社会组织、政治制度、科学技术、文学艺术与哲学。

可以说,任何一个源远流长的古老文明,都是与一两条河流紧密联系在一起的,而这河流的本身,又是其文明与文化的象征。

埃及,被誉为“尼罗河的馈赠”。

公元前3000年,位于尼罗河下游的古埃及就进入奴隶社会,成为世界上著名的文明古国。埃及国土的90%以上都是沙漠,全国几乎所有的人口都集中在尼罗河谷地,特别是河口三角洲地区。尼罗河一年一次的洪水泛滥为河谷地区提供了丰富的有机质,河水为河谷两岸的农田提供了充足的水源。在观察尼罗河水泛滥规律、兴修水利灌溉农田等一系列的生产生活活动中,古埃及人创立了天文学、三角学、几何学、水利学、建筑学等,使小麦等农作物能高产。这些科学、技术、文化、艺术等,不仅促进了古埃及的发展,更带动了整个人类文明的进步。

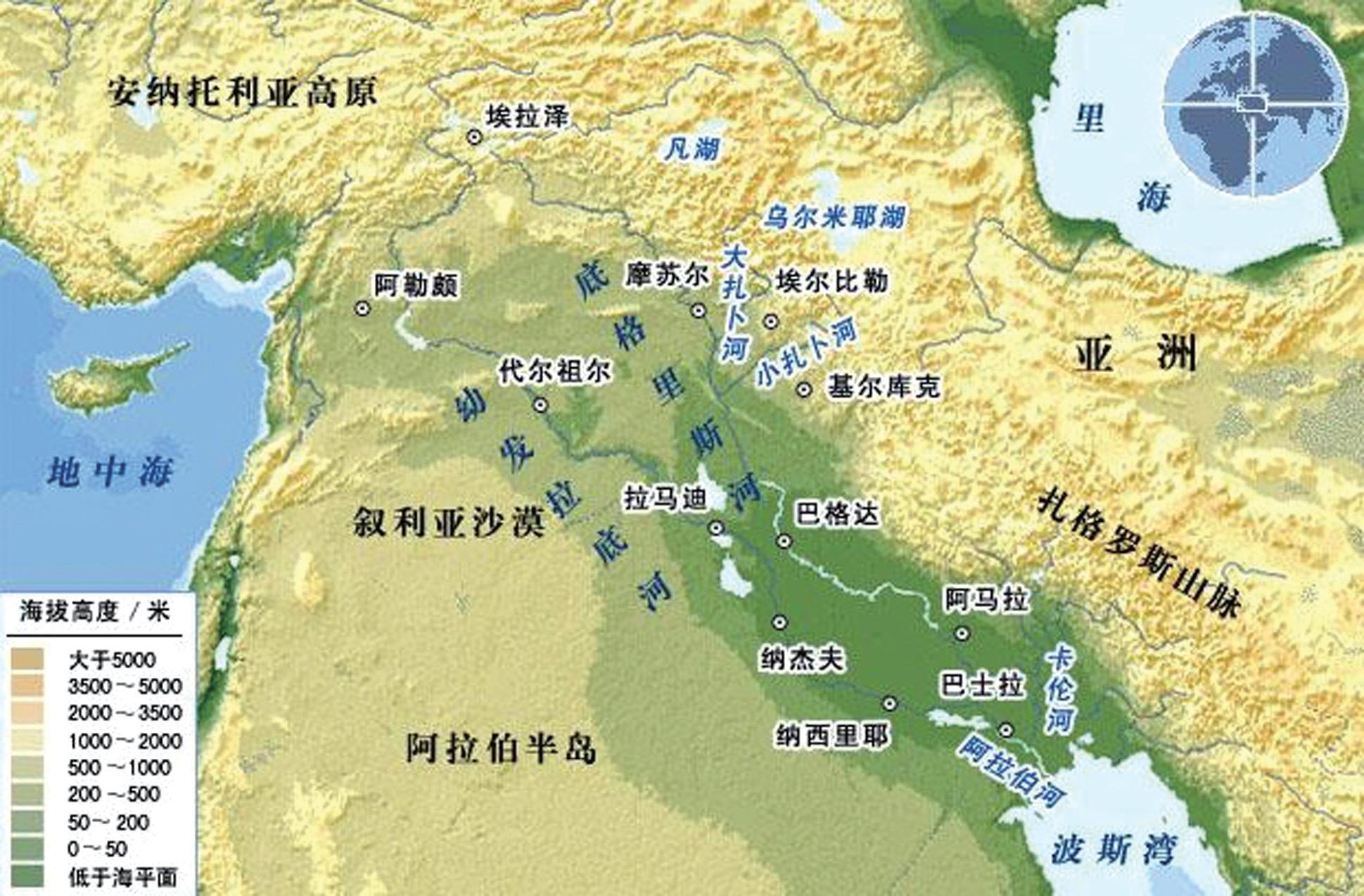

巴比伦文明又称为两河文明。两河,即底格里斯河和幼发拉底河。巴比伦文明同样建立在灌溉农业基础上。巴比伦地处沙漠,降雨量少,农作物生长需水只能依靠引河水灌溉来满足。

古印度文明出现于公元前2500年的印度河流域中下游地区,这里农业生产条件优越,但同样离不开引河水灌溉良田。

中国古代文明出现于黄河流域,历史上第一个王朝——夏的建立,传说就是在大禹完成治水宏伟功业后发生的。

可见,世界四大古代文明都与河流有着密切关系。河流不仅哺育了世界上灿烂的古代文化与文明,也滋养着今天世界各地绝大多数重要的政治、经济与文化中心。今天,世界上的城市大都位于河流沿岸,古老的河流仍流经着世界上经济最发达、人口最多和文化最繁荣的地区。

我国著名史学家钱穆指出:中华文化始于一个个复杂的河流系统,每个小流域内的文化,都可利用周围天然地理屏障保护;当人口集聚到一定规模,流域文化发展到一定程度后,就借助河流水系的天然联络,从小流域进入到大流域,从一条河流进入到另一条河流。钱穆的观点不仅适用于中华文化与文明,也符合世界各种文化与文明的发展、传播规律。尤其是近代以来,世界各地的文化与文明,借助河流和海洋这一巨大的媒介,从一个大陆传播到另一个大陆,从一个洲传播到另一个洲。河流水系是人类联络的主要途径,是文化文明交流、融合、发展与创新的基础。

因此,自然的河流,从人类历史文化发展角度看,也是文化的河流、文明的河流,是文化与文明的载体与象征。

古人因河流而生的道与德

河流是自然的组成,是自然的要素,也是自然的一种象征。因而,奔腾不息的河流就成为古代圣贤们观察与思考的对象。

我国古人很早就认识河流的作用。

《尚书·洪范》提出了五行思想,而水位列五行之首。《管子·水地》说:“水者何也?万物之本原也,诸生之宗室也”,“水者,地之血气,如经脉之通流者也。”东汉王充在《论衡·道虚》中说:“夫血脉之藏于身也,犹江河之流地。”把河流视为大地(地球)的血脉,这种独特的视角与观点,今天用生态科学来看,仍是相当精练与准确的。

《管子·水地》还指出,各地水性不一,民风(文化风俗)也因此相异,因而“圣人之化世也,其解在水”,解读了水,就能解读当地的民风,解决了水的问题,就可以解决好该地的教化问题。很多学者评论管子的这一观点具有鲜明的“地理决定论”倾向,然而管子将河流与区域文化的特性联系起来,还是符合文化形成发展的客观规律的。

我国古人崇尚道德。

道者,指天地宇宙的法则或规律;德者,指人类应遵循的社会规范,这个规范是应符合“道”的标准。人的行为应该符合“道”的标准,但“道”是深不可测、妙不可言,难以真正认识,也不易用言语来表述的。要认识“道”,应多观察自然,从中探求道的妙处,并找到行为准则的正确方向。

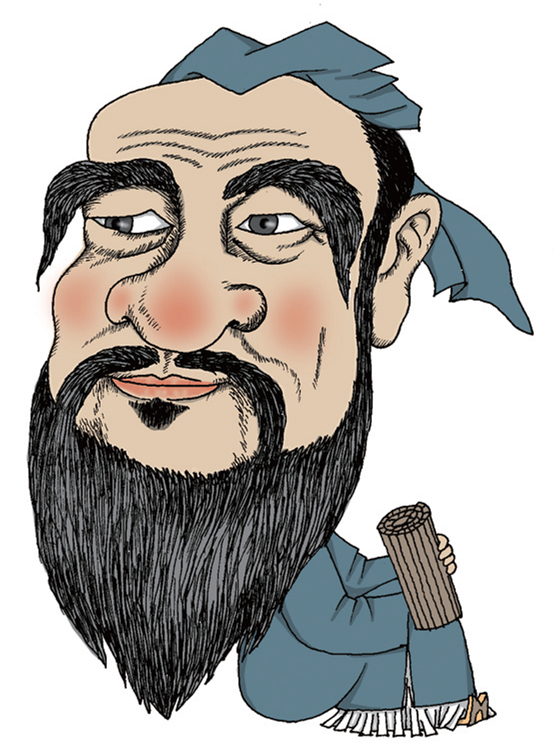

河流是自然的组成,是自然的要素,也是自然的一种象征。因而,奔腾不息的河流就成为古代圣贤们观察与思考的对象。孔子“见大水必观”的故事,就是古代圣贤们观察河流并受其启发的一个例子。

据《荀子·宥坐》记载,孔子观看向东奔流的河水,他的弟子子贡就问他:您见到大水都要观看,这是为什么呢?孔子回答说:“夫水,大遍与诸生而无为也,似德;其流也埤下,裾拘必循其理,似义;其洸洸乎不淈尽,似道……”孔子一口气举出了德、义、道、勇、法、正、察、善化、志等水的“九德”,形象生动地阐明儒家的道德观、价值观。

朱熹在注《论语》中孔子所说的“知(智)者乐水,仁者乐山”时说:“知(智)者达于事理而周流无滞,有似于水,故乐水;仁者安于义理而厚重不迁,有似于山,故乐山。”将河水的周流无滞比喻智者的圆融无碍,这本身就是儒家智慧的表现吧。

大家都知道,《道德经》中开篇就说:“道可道,非常道;名可名,非常名。”这是古代经典中一句最著名,也最玄妙的话,可知就连老子也难以用言语名词来解释“道”。然而,自然界中却有一样东西非常接近“道”,这就是水。

老子说:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道”,“譬道之在天下,犹川谷之于江海。”这与孔子观水而受启发得到的感悟一致,真有异曲同工之妙。按照老子所说,那个捉摸不透、玄妙深奥的“道”就是水,就是“上善”,也就是佛家所讲的“慈悲”。

佛家所说的“慈悲喜舍遍法界”,就犹如川谷之于江海,“处众人之所恶,利万物而不争”的水一样,这才是“道”的真实面目啊。河流,就是“道”的具象的反映。这才应该是我们今天所讨论的“水文化”的真正的价值观所在!

如果说哲学的思考与智慧是超越民族与国家的,那么政治制度、经济形态、是非判断标准等,就有明显的民族与国家的差异,而造成这种差异的因素之一就是河流。

中国、埃及这样的国家,从文明形成之初就开始了大规模引水灌溉,形成河流治理的历史,这些水利活动必然要产生超越氏族、部落的权力,从而深刻影响国家的政治发展。

集权制度及其形成过程本身并无对错,集权的政治制度下形成的社会结构、科学技术、文化艺术等,与非集权政治制度下的产物自然有很大的差异。这种差异是造成当今世界国际矛盾与冲突的一个因素,也是促进不同文化类型间的交流与融合的动力所在。

健康的河流才能孕育出有生命力的文化

河流的健康与生机一旦不复存在,建立于其上的文化也同时受到严重损害。这样的河流既不能激发人们的审美情感,也难以成为人们精神生活的家园,更不要说带来文化创新的灵感。

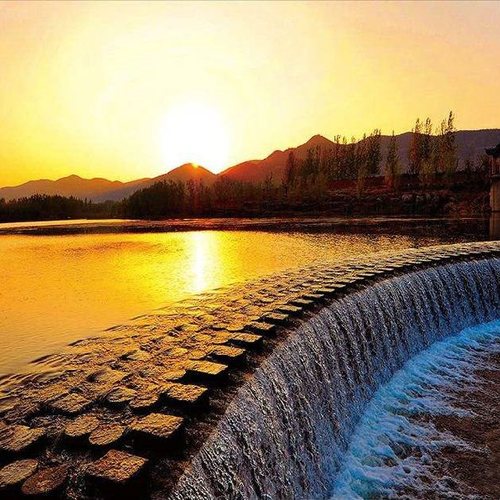

自然界的河流充满生命力。

河水的流动,两岸生机勃发的生态,是河流健康的象征。只有健康的河流才能孕育出富有生命力的文化,才能哺育出辉煌灿烂的文明。

今天,地球上健康的河流已越来越少。

河流文化建立在河流自然水系及生态系统的基础之上,河流之于文化,是唇齿相依、唇亡齿寒的关系。河流消亡,会导致文化的消亡,而文化的消亡,就是民族消亡、国家消亡的表征之一。

我国历史上,“川竭国亡”的例子曾多次发生。考古发现的河姆渡文化、三星堆文化的突然消亡或中断,就是由于河流的改道而导致的。文献中记载了“伊、洛竭而夏亡”“河竭而商亡”“三川竭而周亡”的故事。一度辉煌的巴比伦文明后来成为“陨落的空中花园”,美洲的玛雅文化只留下一堆让后人难以破解的废墟,我国古老丝绸之路上美丽富饶的楼兰古国悄然消逝在滚滚黄沙之下,这些都是由于河流断绝、水源枯竭、生态遭到破坏而导致的历史悲剧。

西方国家在进入工业时代以后,“人类中心主义”的社会文化价值观流行,人们无视自然规律,人和自然之间形成对立和分离的关系,人成为自然的征服者与掠夺者。结果就是带来了一系列灾难性的环境问题,如最早进行工业革命的英国,其著名的泰晤士河一度被称为“欧洲最大的臭水沟”,莱茵河也步其后尘,被称为“欧洲最大的下水道”。

这些环境灾难引起了人们的反思,人们转而重新关注自然,关注河流,关注生态与环境,并视人类为生态环境组成的一部分。

作为发展中国家,我国目前河流情况不容乐观。经济发展,让我们对河流进行征服、改造与掠夺,期待从河流中获得更多的资源和财富。与此同时,大量工业和生活废水排入河流,雨水在流经大面积使用农药化肥的农田后排入河流。

如果河流的健康与生机不复存在,建立于其上的文化也同时受到严重损害。这样的河流既不能激发人们的审美情感,也难以成为人们精神生活的家园,更不要说带来文化创新的灵感。因此,我们在向河流索取的同时,还要反思自己的行为是否对河流造成了伤害,是否对因河流而形成的文化、文明造成了损害。人类需要觉悟,如何恢复河流健康、维护河流的生机、传承河流文化、延续河流文明,是摆在我们面前迫切需要解决的问题。

河流是人类文化、文明的摇篮,是我们共同生活的家园。对河流与文化、文明之间的关系进行多角度的探讨,将有助于我们认识河流、关注河流、爱护河流,同时达到体验不同文化、感受不同文明的目的。

(文/李可可)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得7个推荐 粉丝708人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里