金沙江记事

作者:《江河》杂志

2018-09-17·阅读时长7分钟

青海格拉丹东雪山(图源网络)

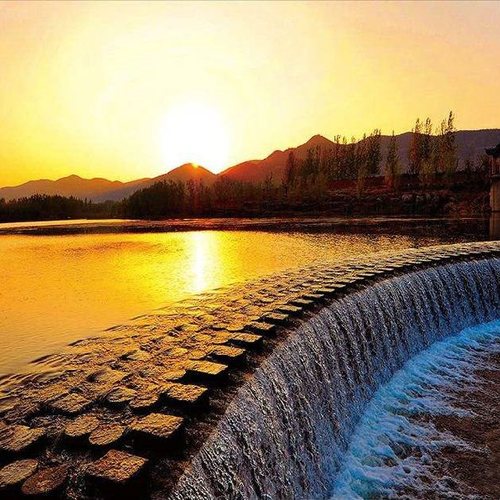

发源自青海格拉丹东雪山的金沙江,迢迢千里奔涌至香格里拉的虎跳峡。传说曾有老虎踏着石头,跳过江去,因此得名。虎跳峡镇有河穿镇而过,汇入金沙江,人称冲江河。自2012年第一次旅行到达山民黄义新家,到2017年搬至中诺于村铁匠阿蒙的老宅,我断断续续在虎跳峡住了6年。眼见着江水黄了又绿,绿了又黄,雪山白了又灰,灰了又白,那些年总算见识了一点不同于故乡荆楚鱼米之地的风物。

山河故人,撰文为念。

雪山下的温泉

四月底的一天,傍晚。火塘上煮了腊排火锅,干蕨菜在山泉水里滚过后异常鲜美。晚饭过后,黄义新说要带全家去泡温泉。有温泉的村子叫热水塘,就在江对面,属于丽江,是傈僳族和纳西族的地界。热水塘从冬天到端午之前都冒热水,可一到雨季江水涨起来便没有了。我抬头望一眼雪山,夕阳的余晖已经散尽,积雪的山顶阴郁得如同尼德兰派的油画。远处金沙江在镇子前拐了个弯,一大片沙洲安然沉浸在暮色里。身旁,他的母亲拿出一把青碧的石斛打算带上,说洗澡时蘸水、拍脸,对眼睛好。

色彩浓郁的金沙江犹如尼德兰画派的油画(图源网络)

排队的人很多,都是携家带口开车来的。我们过来往返得五六十公里,算是近的。温泉澡堂就在村口的路边,黑灯瞎火并没有霓虹招牌,大约只有本地人才能找来。女人带着小孩在下边玩耍、排队,我和黄义新则在外面的车里等,买一小瓶劲酒,两个人用纸杯分着慢慢喝。

这里的浴池有两层,被建造成畜厩般的水泥隔间,里边甚至都没铺瓷砖,让我想起三毛《沙漠观浴记》中关于撒哈拉威人的描述。半张台球桌大小的池子涌出热水,四五十度不算烫,有股淡淡的硫磺味儿。一般一家人会包两间池子,一间能洗两三个人,男女分开。孩子跟妇女一间,听不见惯常的嬉闹。男人们坐在池中,裸体被水包围着,久违的亲切感令大家陷入沉默。一家人泡个温泉不到一百块钱,似乎并不按时间收费。作为毗邻金沙江与冲江河的滇西北小镇,与水真正亲近是件难得的事情。村里的青壮年其实大部分都不会水,洗澡也恪守山里人的传统。早几年村里饮水工程大规模修建之前,山上夏天一周也洗不了两回澡,山上下来赶集的彝族更是灰扑扑的,洗澡频率大概更低。作为雪山脚下毗邻江边的温泉泡子,成了山里人难得一次的汤浴圣地。

洗完澡的女人在外边给湿漉漉的自己和小孩们进一步擦干,发梢上还淌着水。水泥矮墙下边六七米就是黢黑奔流的金沙江,男人和女人们并不会多看一眼。夜色深沉,回去还得开一个小时。

峡谷温泉(图源网络)

“干江鱼去!”

金沙江边住得久了,全然不觉身在水乡。云南的江边人家和江汉秦淮的风格大相径庭,靠山吃山,靠水却不怎么吃水。四月吃蕨菜,端午过后捡菌子,火把节大锅全羊隆重登场,进入腊月,就是没完没了的杀猪饭,和少不了葫芦笙打跳的山中婚礼。有天,黄义新破天荒说要带我去打鱼,“走,干江鱼去!”。

“干”,在本地青壮年男子口中是个用途极广的字,近似于东北人言语间的“整”,整点小酒,整锅小笨鸡儿,整只傻狍子——不过语气更为爽宕,有些熟人间戏谑的意思,干蜂蛹,干苞谷酒,再干过跌(点)烤肉,就算是朋友了。

虽说金沙江、澜沧江、怒江三江并流个个汹涌澎湃,奈何千沟万壑,不比平原,山上并没有蓄水的地方,且地势陡峭,要下一次水,不说豁出胆去,单反瞅见那山路十八弯就会让人打消念头。如此一来,钓鱼游泳这两项常见的娱乐,在山中显得罕见起来。以前山里特产是土鸡火腿野生菌,近年外地游人麋集,本地人才渐渐打起了江鱼的主意。

彝族十分有特色的鱼形酒器(图源网络)

坐上黄义新巨大的破旧皮卡,我们先要去趟镇上,到修车铺租一台汽车蓄电池,只要二三十块,那是本地人主要的土法打鱼工具。端午过后,雨季刚开始,蓄电池被难得捕鱼的山民们租赁一空,最踊跃的居然是离江最远,住在海拔3000米以上干海子的彝族人。一连找了几家都没有,我和黄义新干脆开车到河边,掏出工具把皮卡的电池拆了下来。另外两个打鱼的伙伴早已等在那里,穿着齐胸的塑胶背带防水裤。这是标准的虎跳峡式打鱼队伍,一个人背蓄电瓶和调频变压器,另外两个人扶着三角形的兜网在下水处接鱼,被电晕的鱼翻着白肚皮,随水流冲进网里。

我们一行人小心翼翼地穿过荆棘丛,爬七八米陡坡下到河边时,早到的彝族人队伍已渐行渐远。谁知刚下水,随着滋滋两声电流响,河面水花一翻,有东西被电晕,背上毛都炸了,看起来像是水鼩鼱。除了背上的毛更硬些,它的体型跟平常大老鼠差不多。黄义新抛到岸边嘱咐我捡起来,说是晒干后可以入药,治小孩落水惊悸,颇有吃啥补啥的意思。山里人家多有些土法药草经验,对他的话我毫不怀疑。纵然如此,拎起鼠尾来仍是小心翼翼。不一会儿,黄义新又打上来了几条钢鳅。其学名中华刺鳅,斑纹明显,背上有刺。相对于泥鳅,钢鳅的身体和嘴部较尖锐,仿佛攻击性更强。我从网中抓出一把丢进水桶,顿时满手滑腻。

钢鳅(图源网络)

正儿八经的江鱼收获寥寥,不过二三两重的三两条而已。从丽江到香格里拉的江鱼,最主要的便是金沙江细鳞裂腹鱼,虽属鲤科,鳞片却细碎得多,近乎于无。本地人不求甚解,一概称为江鱼。在冲江河,我们起获的鱼儿个头堪忧,白白一小条,不过老家武汉人口中喜头鲫鱼大小。虽说此鱼的种类不算少,但我们捕捞的品种仅金沙江有。

晚上捡来些枯枝,点上一小堆篝火,火上架着江鱼。白酒将男人们醉醺醺的身影歪歪扭扭地投到岩洞里,仿佛最原始的壁画。金沙江沉睡在山的臂弯,还在不远处低声呢喃,偶尔会梦见海,那是永不相逢者最遥远的思念。

江畔星夜(图源网络)

王叔的纪念馆

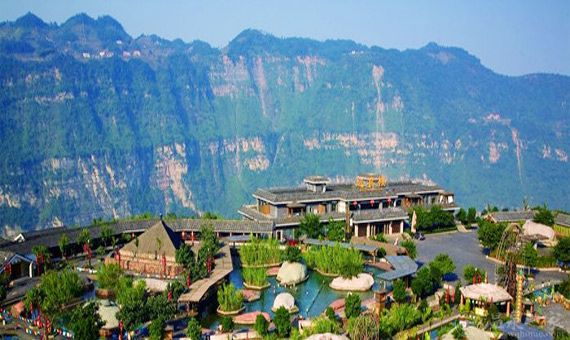

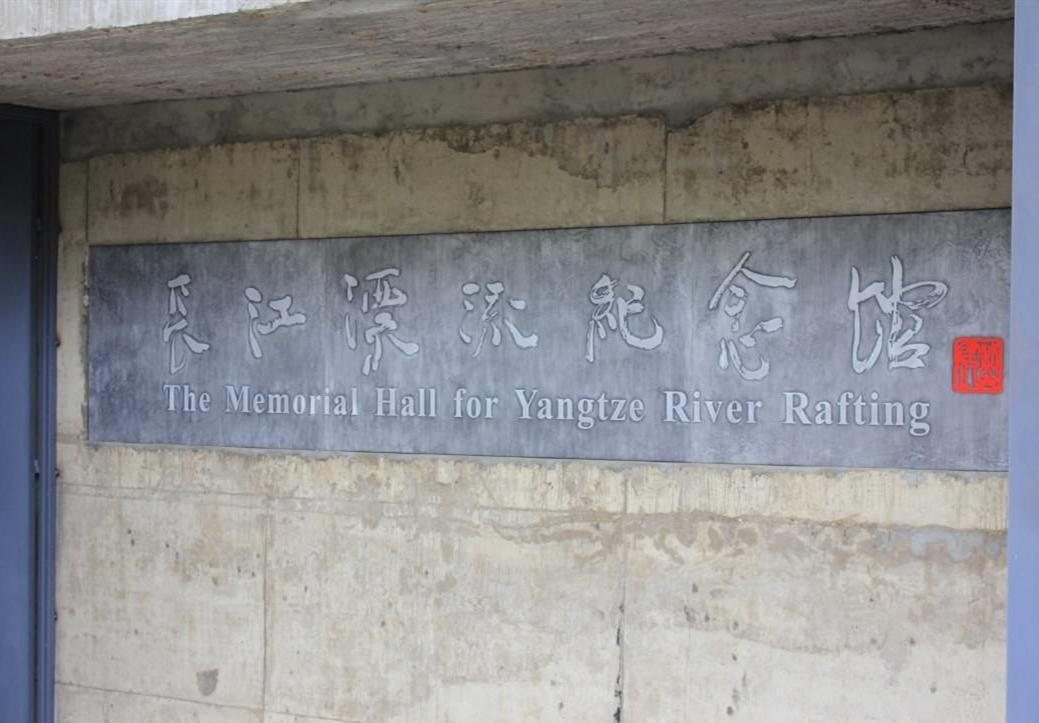

对于初次到访这里的人来说,在虎跳峡镇吃完江鱼,坐旅游大巴再朝景区里走,大概很难发现紧挨公路的两层小楼,除非是真上了点岁数。长江漂流纪念馆红底白字的招牌并不显眼,远不如景区检票处装腔作势的老虎雕塑醒目。事实上两层小楼有一整层在公路下,面朝江水,院子里有棵大槐树,石头垒砌的墙体足有近一米厚,我曾在那里住过两个月。纪念馆比普通公厕大不了多少,几分钟就能看完。夸张点说,比上个厕所都快。

长江漂流纪念馆(图源网络)

纪念馆只有王叔一个员工,我去了之后,变成了两个。严格说来,还有一黑一白两条老京巴狗,是王叔从北京带过来的,都十几岁的高龄了。白狗和黑狗后来都埋在了纪念馆下边的江滩上,王叔也打算老死在这个地方。

三十多年前还有个叫肯·沃伦的美国人打算组队漂流长江,如果成功,那将是第一次有人完整地漂过中国的母亲河。1985年,四川乐山一个叫尧茂书的青年人不甘心外国人率先染指,抢先下水,结果不幸命丧通天河。第二年全国更多的青年自发组织了起来,工人、军人、老师、电影放映员……包括当时还在北京宣武区汽车修理厂上班的王叔。1986年长江漂流,王叔两个朋友罹难于金沙江虎跳峡段。后来王叔索性离开北京,定居在虎跳峡镇,一住便是三十多年,几乎跟我的岁数差不多。而王叔自己创建的纪念馆,那房子的年头似乎更久远。

长江科考漂流 杨勇/摄影

王叔告诉我,长漂事件结束后他没有回单位,因为漂流摄影进入某体育画报,再调入国家水上运动中心,期间离婚独身至今,2001年回虎跳峡凭借一己之力开起纪念馆,直至今日。那场轰轰烈烈影响全国的漂流事件,不能说没有改变他的人生。

那一阵我负责纪念馆开馆闭馆,从早上八点半,到下午五点半。纪念馆中的每一张照片和文字说明我都看过,照片大部分是王叔拍的,文字也都出自他的手笔,包括进门左手边那块蓝底白字的展馆说明牌:“谨以此展,献给为中华民族争气,为国争光的中国长江漂流探险活动全体人员。献给曾经给以亲切关怀和大力支持的各级领导和各族人民。献给在长漂探险中英勇献身的勇士们。”

长江漂流(图源网络)

对于长漂,我有一些模糊的印象,而这个联想也许是来自尧茂书。和赖宁、张海迪一样,我的八零后记忆,是由符号化的人名和口号化的目标所构成,那是一个热情洋溢狂飙突进的年代。事实上馆内的确有很多沿途群众夹道欢迎万人空巷的照片,画面中除了国旗、鞭炮、鲜花、横幅,就是铺天盖地的人脸。

今日再在网上搜索“1986大事”关键词,首页首栏,长江漂流依然在列,与挑战者航天飞机失事、切尔诺贝利核电站爆炸,以及崔建《一无所有》首演等共同组成那一年的浮光掠影。三十多年过去,没多少人还记得当年江河上的热血故事;三十年后,理解那些浪遏飞舟的激情照片,怕比接受数百块一斤的金沙江江鱼更难。王叔不爱吃鱼,虽然他在金沙江边住了快十年,实际上,他也吃不起江鱼。或许在王叔看来,金沙江奇珍不是几百块一斤赚游客钱的江鱼,而是他住了十年的纪念馆。

他经营了十年的长江漂流纪念馆,前年被景区收回,老照片被悉数遗弃。招牌即将改弦更张,据说要变成虎跳峡漂流中心。而王叔,在纪念馆收回的第二年就去世了,在北京的家里,死于心脏病突发,享年63岁。

我现在还保留着他的微信,那个昵称再未变过,唤作“一条河”。

(文/ZORR)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得25个推荐 粉丝707人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里