我们如何重读唐诗?

作者:艾江涛

2020-02-26·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4434个字,产生65条评论

如您已购买,请登录

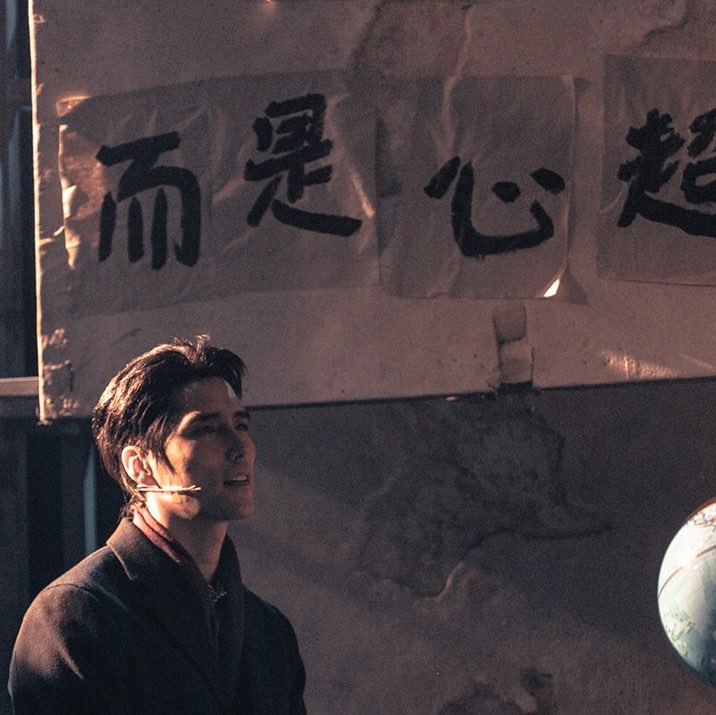

诗人西川(黄宇 摄)

跟着唐诗去旅行

2018年,西川参与了纪录片《跟着唐诗去旅行》的拍摄。节目中,他要沿着杜甫在“安史之乱”后的活动轨迹走一遍,带领大家走入诗人的世界。从陇南到成都,再到夔州,出三峡后进入一个叫晚洲的地方,每到一个地方都留下诗篇,杜甫晚年的这段生命旅程,也是他创作最为丰盈的时期。

“我特别想看当他说‘无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来’是一个什么感觉。当年他在什么地方待过,他的角度,他的视野,他看见了什么。”西川坦言自己年轻时更喜欢李白,但像很多人一样,随着年龄的增长,越来越喜欢杜甫。上世纪90年代初,他还写了一首致敬这位诗圣的新诗《杜甫》。只是,以前都是通过文本阅读杜甫,走在旅途中,能感受到一个不一样的杜甫吗?

一千多年过去了,不要说诗圣的踪迹,就算是长安古城,也早已灰飞烟灭,成为无数人梦回唐朝的乡愁。纪录片的文字统筹师永涛,是一位资深的唐史爱好者。十几年前,正是因为在《旧唐书》中发现对长安最终结局寥寥28字的记载,“(朱)全忠令长安居人按籍迁居,彻屋木,自渭浮河而下,连薨号哭,月余不息”,引发他探求那段历史的热情。

江山形胜,大貌依在。陇南山间的小地坝村,据说杜甫曾在那留宿一夜,西川喝了一碗当地传统的炒茶,在村支书张学忠的陪同下,看到了木皮岭,以及当年杜甫经过的渡口。让他惊讶的是,那个农民随口就背出了《白沙渡》中的句子:“水清石礧礧,沙白滩漫漫。”

入蜀古道上,还能看到一些修在水边的唐朝栈道遗迹。山路崎岖,山岭连绵,走到一个叫青泥岭的地方,西川突然明白了李白《蜀道难》中“青泥何盘盘,百步九折萦岩峦”的“青泥”,并非烂泥巴,正是指青泥岭。杜甫在《同谷七歌》中写到吃橡栗的片段:“岁拾橡栗随狙公,天寒日暮山谷里。”同行的当地人把橡栗指给他看,西川忍不住尝了一口,发现苦涩难咽。

759年冬天,47岁的杜甫拖家带口,就沿着这条路往成都而去。他的身后,是仍在战乱中的长安。杜甫在山岭中走了足足半年时间,一边走,一边还写了24首纪行诗,像记日记一样描述自己的旅途感受。

“我这次走了一趟,就觉得杜甫不写这个他写什么。他一路颠沛流离,诗里面有时候提到,但多数情况下,尤其是他的名篇,我们老觉得他是一个人,但他是十几个人,拖家带口。”让西川感慨的是,杜甫在艰辛的旅途中迸发出的创造力,“经历什么写什么,看见什么写什么。‘安史之乱’是唐朝的一个转折点,杜甫也是唐诗的一个转折点。他这种‘即事名篇’的工作方式以前没有,以前的人都是以想象、趣味、情怀、修养来写作,直接处理历史、处理当下,是从杜甫开始。”

在四川夔州(奉节)的两年,杜甫的创作井喷一样地爆发了,写下的400多首诗歌中,就有《秋兴八首》《登高》等名篇。登上三峡的最高峰赤甲山,脚下是滚滚的长江,山间云气缭绕,做现地研究的台湾学者简锦松告诉西川,他脚下所踩的地方就是传说中楚王与神女幽会的楚王台。一下子,整个文学史仿佛都浮现在了眼前。向来写新诗的西川,突然有了写古诗的冲动,在奉节开往宜昌的船上,他写了一首《登巫山最高峰》:“冲身破雾最高台,神女襄王安在哉!江入夔门山鬼看,云迷巫岭宋玉哀。断崖猿虎无声迹,秀木雷尘过影宅。蜀楚魂才应不远,飘天灵雨下吾怀。”

导演李文举在纪录片中选了“盛唐六子”中的五位诗人,杜甫、李白、王维、孟浩然、岑参,分别以江湖、仙山、长安、故人、边塞,作为叙述他们旅程的关键词。跳出文本的束缚,触摸唐诗的现场,在他看来,不是以景色去图解唐诗,而是尽量去体会诗人在那一刻的感受和想法。用西川的话说:“杜甫这样的诗人,在普通人的认知中,已经完全被符号化了,但我走这么一圈,杜甫变成了一个活生生的人。”

然而,符号化、经典化似乎是一切诗人乃至历史的必然命运。我们如何能够奢望踏上异日的山川,便真的以为风月同天?西川的乐观,似乎在告诉我们,要理解诗人在那个时刻的感受,至少该了解诗歌之外的诗人,如果足够幸运,他留给我们的材料足够丰富。

与忧国忧民的固有形象不同,杜甫是一个既狂且迂的人,“一个讨人嫌的臭老头子”。在成都时,杜甫喝醉了酒,可以跳到剑南节度使严武的床上,指着对方的鼻子骂:“严挺子乃有此子!”晚年的杜甫多病,西川统计了一下,至少有糖尿病、肺病,“右臂偏枯半耳聋”,但潦倒不堪的他,依然是个“官迷”,经常拿出五品以上官员才有资格佩戴的鱼符袋把玩,一副洋洋自得的可笑模样。

在成都浣花溪畔,杜甫茅屋上的茅草不时被大风吹去,但千万不要以今天的眼光,去想象杜甫的穷困。“杜甫在奉节时候多穷啊,但你读杜甫全集,会发现他那会还有三个仆人!杜甫再穷,也是士子。用大众文化的眼光去看唐代的士子文化,那全变成故事了。”西川说。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得21个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里