洛阳涧西:中国工业遗产的“景观广场”

作者:艾江涛

03-18·阅读时长17分钟

苏式建筑群背后的“洛阳模式”

3月初,距离闻名天下的洛阳牡丹花会开幕不到一个月,洛阳街头已不时能看到芽头粗壮的牡丹。提起这座古都,今天的人们最先想到的无非是牡丹、龙门石窟、白马寺、神都这样的关键词,很少人知道,它还是新中国八大新兴工业城市之一。1954年2月,经过一年多的选址,中国第一拖拉机厂(一拖)、洛阳矿山机械厂(洛矿)、洛阳轴承厂(洛轴)、洛阳热电厂(洛电)4个重工业厂落户远离洛阳老城8公里的涧河以西。加上后来扩建的洛阳有色金属加工厂(洛铜)、河南柴油机厂(河柴),作为中国工业化奠基石与里程碑的“156项工程”,有6项放在洛阳涧西。所谓“156项工程”,是新中国“一五”期间(1953~1957年)从苏联与东欧国家引进的156项重点工矿业基本建设项目。

走在今天洛阳涧西区的建设路上,从西往东,依次排列着最初选址的四个大厂:洛矿、一拖、洛轴、洛铜。红砖红瓦、带有坡顶的厂区办公楼,镰刀斧头麦穗齿轮构成的厂徽,厂前广场中矗立的毛主席塑像,不时映入眼帘。

相隔几百米、与建设路平行的中州西路南侧,则分布着如同棋盘一样整齐的街坊。所谓“街坊”,就是涧西工业区老厂矿职工住宅区的设计单元,以数字编号,类似于今天的小区概念。这些大厂工人的住宅区,多由三四层高的红砖小楼围合而成,坡顶式的建筑,楼体上偶尔还能看到图案装饰,一切都显得那么整饬、简洁,带着浓郁的社会主义工业特征。尽管这些苏式建筑群之间,往往夹杂着现代化的高楼,走过这里,仍让人感受到现代工业跳动的脉搏,想起当年那段热火朝天的岁月。中国第一台东方红履带式拖拉机、第一台直径2.5米的卷扬机、第一根铜管棒材……许多共和国工业史上的第一都诞生在这里。

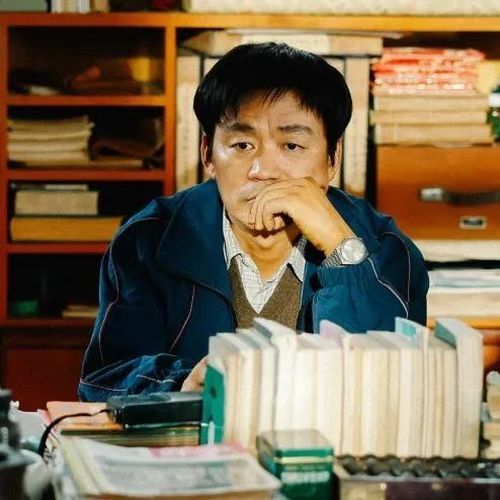

71岁的河南科技大学教授杨晋毅,见证了那段历史。1955年1月,不满半岁的他,跟随母亲来到洛阳。在他们成行的半年前,担任河南方城县委办公室主任的父亲杨之行被调来参加一拖的筹备工作。当时的中国,由于缺乏有经验的工厂管理人才,许多像杨之行这样的河南县市级领导都被调来支援建设。杨晋毅告诉我,一拖的级别非常高,首任厂长刘刚是河南省委副书记,而当时的洛阳不过是一个人口七八万的县级单位。杨晋毅还讲起曾在洛阳工程局流传的一个趣闻:“因为来的干部太多,没地方安排,一个县长还是县委书记,在老城到工地的职工通勤班车上负责卖票。”

只是,如果回到历史现场,估计不少人会产生像我一样的疑问:当年为何要将洛阳这样的文化名城,定义为新兴工业城市,并将6个“156项工程”放在这里?一度,苏联专家曾建议把这些156大厂放在城市工业基础更好、交通条件更为便利的郑州。为什么选洛阳?或许因为曾有在空军参军的经历,杨晋毅特别注意到,1953年开始选址时,朝鲜战争还没结束,战争背景成为选址的重要考虑,“156项目选址有一个基本原则,就是京广线以西、长江以北。因为当时我们的空军还很薄弱,如果敌机来骚扰,作战半径能到郑州,飞到洛阳就比较勉强。另外洛阳周围有一圈山,还可以设计防空高炮阵地。”除了战争因素,洛阳靠着陇海铁路,周边还发现铁矿和煤炭资源,有利于原材料的供应和运输。此外,拖拉机的生产要与农业需求配合,一拖所在省份必须是农业大省,诸多因素决定这些大厂最终落地洛阳。

同在洛阳,以一拖为核心的联合选址小组,也有西工地区北部、洛河南、白马寺、涧河西四个选择方案。据杨茹萍、杨晋毅等人在《“洛阳模式”述评:城市规划与大遗址博阿虎的经验与教训》一文中的叙述,选址小组起初看中的是西工地区北部,后因该方案占压周王城遗址,遭到时任文化部社会文化事业管理局局长郑振铎的强烈反对而作罢;白马寺地区地下存在大量唐宋古墓,地基难以处理;洛河南由于地下水位高,且需跨洛河架桥接入陇海铁路,成本高工期长,均遭放弃,厂址最终被确定在当时还是一片荒地的涧西。

因为“远离旧城新城”,洛阳在1950年代创造了在城市规划中保护文化遗产的“洛阳模式”,历来受到普遍赞誉。1990年,由洛阳市政府组织编写出版的《当代洛阳的城市建设》一书中,将“洛阳模式”的内涵总结为:远离旧城建新城;生产区和生活区分开;合理地进行了功能分区。

这是当年学习苏联先进工业布局理念的结果。北京交通大学建筑与艺术学院教授韩林飞,称之为社会主义工业建设的2.0版本。他说:“我们的‘156项工程’和苏联上世纪二三十年代的重工业建设紧密相关。苏联建国以后,重工业也是一穷二白,一大批建筑师、城市规划师、经济学家、社会学家,研究工业革命以来的工厂与工人。欧洲和美国最大的特点是资本主义,通过社会化方法建设工人住宅,对工人集体生活的精神需求方面关注不足,工人阶层在某些方面成为了简单的劳动工具,忽视了人的价值。而上世纪二三十年代的这些社会主义国家,充满人人平等,共同劳动、共同创造物质财富与精神享受的理想,工厂除了生产区,还建有广场、俱乐部、工人住宅区,包括配套的食堂、百货市场、幼儿园、小学、中学,解决工人方方面面的需求。”

作为一拖的子弟,杨晋毅40年前就开始研究“156项工程”的文化遗产和工业遗产,几乎跑遍了全国。他发现像洛阳涧西这样空间集中连片,生产、生活、科研几大功能排列整齐有序、层次分明,尤其像建设路四大厂前广场与西苑路包括大学、研究所、设计院在内七个科研单位面对面布局的工业遗产,非常少见。“走遍全世界,你也很难看到这样完美的工业区,规划得如此整齐有序。洛矿、一拖、洛轴、洛铜都有一个一万平方米的厂前广场,很漂亮很壮观。洛矿、洛轴的办公楼,以前和一拖一样,也是红砖红瓦,中间还有一个塔楼,1980年代后进行了现代化改造。如果能够恢复,这样一线排列、绵延达5.6公里长的四大厂前广场的景观,全世界都没有。”杨晋毅说。

大厂往事:自豪与失落

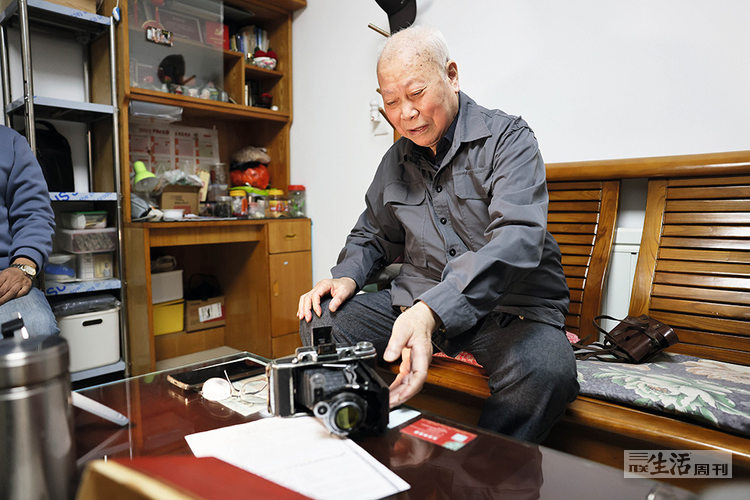

“苏联哈尔科夫拖拉机厂门前有一条通往市区的小火车道,卫国战争之前就建厂了,有些破旧,我们的大门比他们漂亮。”在9号街坊的住宅里,94岁的退休员工王金科,讲一口上海话,我们要依靠他儿子翻译,才能进行采访。他谈起一拖时,仍有一种自豪。为了采访,他提前准备了一小块1955年7月18日的报纸剪报。那一天,24岁的五级车工王金科离开上海,成为第一批援建一拖的上海技工。在洛阳生活了70年,他还保留着上海人的习惯,为我们端上两杯热腾腾的咖啡。

离开上海后,王金科在长春的俄文专修班学习俄文一年后,被派往位于乌克兰的哈尔科夫拖拉机厂发动机车间实习一年。1957年回国后,他在一拖发动机车间(后来的发动机分厂),一直工作到1991年退休。

一拖的厂房设计参照了哈尔科夫拖拉机厂,两者无论是厂徽还是大门、办公楼,都大同小异。王金科印象深刻的是,哈尔科夫拖拉机厂生产区与住宅区之间由花园树木组成的绿色隔离带有500米宽,一拖的隔离带则是200米宽,从正对厂区大门的5号街坊走过去,五分钟都用不了。他的记忆中,“工厂整个布局,厂区与职工宿舍区之间,有一条小铁路,还有一个花园和一条马路。这种布局和一拖非常相似,只是洛阳没有铁路小火车,一拖初期也是有花园果园的,现在的北5号街坊、北6号街坊、北7号街坊的位置曾经就是花园果园。‘文革’中,都给毁掉了,盖了楼房。”不过在建设路和中州西路两侧,如今还能看到当年种植的粗大的雪松。

王金科的儿子王宗毅,在拖厂子弟学校读完中学,经历“上山下乡”,后来考取河南省公安干校,1983年调入一拖,一直担任厂里的保卫工作,6年前也退休了。在他们两代人的记忆中,一拖高峰时职工近5万人,每天早晨上班的情景非常震撼:“早上7点,所有通往拖厂方向的道路,人流像潮水一样涌入,至少要持续半小时。”

刚到洛阳时,王金科吃不惯北方面食,有时从粮食店买回面粉,骑车到农村一些产大米的地方换大米吃,还因此受到批评。不久,为了给大厂职工提供配套的生活服务,国家从上海迁移了一大批服务类企业,大新酒楼、大利饭店、万氏照相馆、国泰服装厂、三友理发店,还有澡堂、百货大楼,一应俱全,在10号街坊南侧逐渐形成当时洛阳最为繁盛的上海市场。而在洛轴住宅区附近则形成了广州市场。如今,这两个地方仍然是商业街,不过过去的老店已经基本消失。走在周山大道上,王宗毅为我们一一指点那些老店的位置,他依然记得儿时曾在大新酒楼里吃过两块一碗的八宝饭,“我那会儿四五岁,内心还是上海人的感觉,生活在和上海完全不搭嘎的地方”。

洛阳工业设计局最初为涧西这几个156大厂规划了76个街坊,“一五”时期完成了36个,后来随着不断扩建,这些街坊扩展到100多个。其中以最早建设的2号、10号、11号街坊标准最高,后来这三个街坊也被列入国家文保单位。此后由于国家经济日渐困难,建筑标准也从每平方米120元的造价不断减半,后建的街坊便简陋了很多,再后来更从楼房变为平房。北京建筑大学教授李浩,深入研究了“一五”时期八大重点城市的规划,发现当时规划的一个细节:“社会主义城市特别强调对人的关怀,怎么体现?当时苏联搞城市规划建设时,经过卫生学家的研究,提出人均9平方米居住面积的健康标准,以后就成为社会主义的标准。我们不能和苏联比,当时提了人均6平方米的标准,为了9平方米还是6平方米争来争去,所谓‘96之争’,后来又提出近期按人均4.5平方米的标准。”

在涧西工业区的街坊,只要是楼房,都统一配备抽水马桶,这在上世纪50年代的洛阳,实属奢侈。围合式的楼房之间起初也没有墙,出入自由,街坊中间往往留有大块原生态的植被,后来则发展成一个个的小花园。1969年,王宗毅跟随父母搬进10号街坊,一家人住着两间各16平方米的房子,还有卫生间和厨房。1985年结婚后,他又在10号街坊分到了一个单间。采访结束,他带我们参观10号街坊,不时碰到儿时的朋友,闲聊几句,记忆瞬时拉回过去:“以前街坊里都是没有硬化的空间,有段时间弄成了花坛,我们小时候老在那里玩,玩什么的都有。当时上海的亲戚来看我们,说你家是局级干部待遇,这边至少有抽水马桶。”

应该说,在上世纪90年代计划经济转型之前,涧西大厂在很长时间里都是自豪的代名词。用一拖退休职工李芸霞的话说:“那时候,女教师和公务员都想找拖厂的,拖厂的这些男工人,骑着自行车往师范门口一站,女的都主动上来搭话。”1975年,20多岁的李芸霞进入一拖机器分厂当车工,在当时仍是让人羡慕的工作。李芸霞说:“那时候特别自豪,食堂、澡堂,去医院看病不要钱,如果住院了,厂里还派人陪护。上学也不要钱,从幼儿园到中学,全管了,还能分房子。碰到过节,厂里整车拉回来鱼还有各种副食品,夏天还有冰糕、汽水,凭票领取。厂里还有篮球场、足球场、俱乐部,每星期有好多电影看。”

原一拖工会主席田鹏告诉我,由于家庭联产承包责任制的实行,从1981年开始,农机行业已最早进入市场经济,一拖也转型生产广受欢迎的小四轮。但1995年后,随着各地小型农机企业的兴起与人才流失,一拖一度陷入困境。当时已到一拖计生办工作的李芸霞还记得,由于车间工资发不出来,科室鼓励大家到景华路的夜市摆地摊,大规模的内退,再到买断工龄出现。

内退之后,李芸霞很长一段时间对拖厂没有什么好感。后来有次偶然路过拖厂,她又回到最初工作的车间,“进去一看,里面全是灰尘,人去楼空,那时候轰轰烈烈、热热闹闹的车间,现在成这样了。出来后我坐在路边的梧桐树下,想起当年大家一起谈论理想,现在树还在,人都没了。那一刻我才意识到拖厂的价值,第一代创业者多么不易,改变国家农耕的落后局面。那时一个念头就是拖厂不能倒下,我要把那段历史留下来。”回去后,李芸霞陆续走访20多位拖厂老人,在2024年出版《东方铁牛》一书。

李芸霞告诉我,许多老人看了书中记录的往事,都流泪了。一拖如此,其他大厂的情形也大致相仿。想起当年,他们的心情很复杂:既怀念那时的无怨无悔,也对企业的巨变和晚年微薄的待遇感到失落与不满。采访中,王金科会反复提起:“我们来洛阳,就是吃苦来了。”

惊心动魄的遗产保护之路

“要保护工业遗产,企业必须发展好,发展越好才能保护越好。只有那些车间的房子还被用着,东西才有人管,使用才是最好的保护。说实在话,那些老式厂房建筑要比现在钢架结构的厂房好。如果涧西的几个企业都不成了,谁来保护?政府哪有钱保护这些东西?”有关涧西工业遗产的保护,田鹏的一番话颇有代表,经济发展与遗产保护,本就充满辩证:发展利用才是最好的保护;不过这种发展,需要充分意识到工业遗产本身的价值。

2013年,洛阳涧西苏式建筑群被列为第七批国家文保单位,这些建筑群包含2号、10号、11号街坊,一拖厂前大门、办公楼、广场与毛主席像,轴承厂厂前广场及毛主席像,铜加工厂办公大楼。2018年第二批国家工业遗产,涉及一拖7处、洛矿4处,在这些建筑之外增加了一些车间,2021年的第四批国家工业遗产,则将洛铜的办公大楼、检测中心办公楼与技术中心办公室列入名录。

这份保护名录,正如杨晋毅所说,多以单体建筑为主,尚未充分意识到要素齐全的景观保护的价值。他至今仍为没能阻止在四大厂前广场周围规划高层建筑感到遗憾,“四大厂前广场景观的主体是厂部大楼,有两个在80年代进行了现代化改造,已经破坏了历史的面貌,一直呼吁恢复到现在还没恢复。而且景观主体都是五六层高的楼,周围建设的一栋栋30多层的商住楼,也对景观造成了破坏。”杨晋毅说。带有明走廊的5号街坊,由一排排平房构成的红卫村,没能保留下来也是遗憾,否则就能完整看到“一五”时期涧西大厂住宅区的各种面貌。不过,对洛阳来说,能够保留下这些苏式建筑群和代表性的工厂车间,已属难得,其间的经历更称得上惊心动魄。

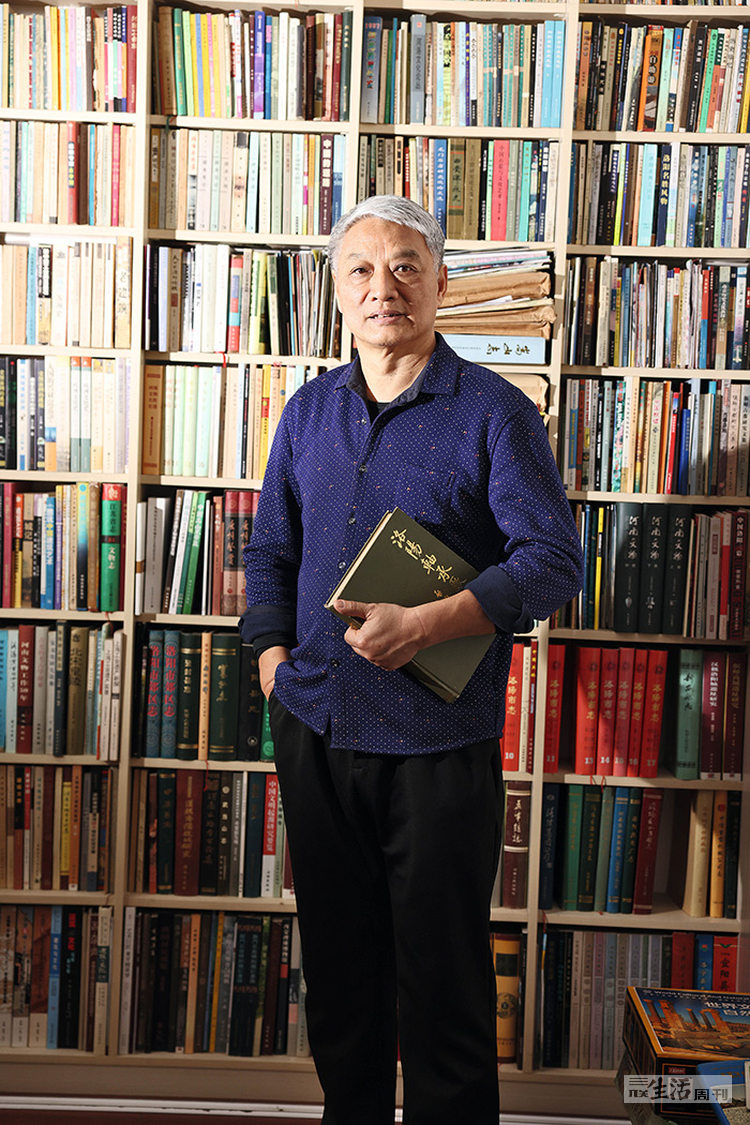

涧西苏式建筑群的保护,很大程度上得益于洛阳历史文化名城的保护规划。1982年,国务院公布第一批24座国家级历史文化名城,洛阳位列其中,根据要求,入选历史文化名城都要编制相关保护规划。1987年末,这份任务落到了后来担任洛阳市城乡规划局副局长的李国恩身上。李国恩讲述:“尽管涧西工业区‘一五’时期的工业与民用建筑均为现代建筑,但它是现代洛阳的起点,是洛阳作为新中国成立后全国八大重点建设城市之一,成为国家重要工业基地的标志。城市如同一本书,书不可缺章断页,否则就没有了可读性。”正是出于这种考虑,李国恩在1990年批准的《洛阳历史文化名城保护规划》中,将一拖厂区入口区建筑群,还有生活区2号、10号、11号街坊建筑群,列入保护规划,开创保护国内优秀现代建筑的先河。

在2013年被列为全国文保之前的漫长时间里,这些苏式建筑群的唯一保护依据,正是这份历史文化名城保护规划。

上世纪90年代初,一拖曾申请拆除厂区入口区正中的一层建筑,建高层办公室。李国恩向主管基建的副厂长当面解释了这些建筑的历史与文化价值,后来终于使其得以保存。作为涧西住宅区精华的10号街坊,在2006年曾面临严峻考验。区政府计划拆除10号街坊,在香港招商引资,建设高层住宅群,以改善一拖员工的住房条件。李国恩找了杨晋毅在内的全市24名专家签字,给市委、市政府写信,召开专家论证会,才挽救10号街坊的命运。

从上世纪90年代起,经历由计划经济向市场经济转型的阵痛,涧西几大厂矿纷纷走上重组改制之路,以摆脱危机。1993年,洛矿并入中信集团,成立中信重型机械公司;2008年进行股份制改革,并于2012年上市;2005年,洛铜划归中铝集团旗下,成立中铝洛阳铜业有限公司;2008年,一拖并入国机集团。重组改制后,这些大厂又经过漫长的时间,逐渐剥离学校、医院、房地产等附属产业,以轻装上阵。

走入一拖装备车间,仿佛连味道都带着一种熟悉的年代感。1958年,第一台东方红履带式拖拉机正是在这里下线。老装配线上的滑道还保留着,值班的老工人介绍,这条装配线目前仍在生产少量的新式橡胶履带拖拉机。冲压车间的地板上还保留着当年铺设的带有拖拉机图案的精美地砖,不同年代仍在使用的老机床,目前已转型为汽车车身配件供应商。2010年在邙山山坡建成的大轮拖生产线,占据着目前一拖60%以上的产量,在这条亚洲最先进的拖拉机生产线上,自动化的天车还有台车跑来跑去,计划年产6万台,在春季农忙阶段,一天可以生产将近180台。

洛铜的办公大楼仍在使用,门口带有各种花纹的装饰颇为吸引人。在老车间,我们还见到仍在使用的苏联在“二战”期间缴获德国的宽版轧机。退休多年的魏进京,曾任检测中心负责人,带领我们走进那栋充满各种老机器和检测仪器的大楼,不断和当年的同事热络地打着招呼,聊起当年往事,他仿佛不曾离开过那里一样。据总经理曹旗文介绍,洛铜在2021年后已实现扭亏为盈,目前产品主要集中在新能源、半导体、军工方面,去年光铜加工就达13万吨,创建厂以来历史记录。

洛矿的老车间厂房,采光良好

工业旅游与文化创意产业园

如果说厂房建筑的继续利用,对工业遗产保护极为重要,那么如何活化利用那些已经闲置的老厂房,让这些遗产重新焕发生命,则成为涧西老厂矿新的发力点。

1985年,田鹏在郑州大学毕业后,被分配到一拖宣传部。2008年一拖被并入国机集团前,田鹏曾担任一拖电视台台长。那时他提出企业的文化产业化,除了电视台和报纸,还办直投杂志,搞印刷厂,电视台一年还有1000多万元的收入。2009年,田鹏将新的增长点放到工业旅游。2010年,东方红农耕博物馆开始试运营,2011年,一拖正式做工业旅游,只是这一过程并不容易,第一年下来,才做了20万元的销售额。

谈及工业旅游的艰难,田鹏说:“一拖在洛阳做工业旅游特别难,别人来参观博物馆、智创空间,要能够展陈值得游客花钱的亮点,企业缺乏相关领域的专家。2012年,我们带队去参观青岛啤酒的工业旅游项目,他们那时已做到5000万元的营收,利润大概两三千万元。青啤为啥行?第一,青岛作为旅游城市,体量要比洛阳大得多;第二,人们对啤酒的感觉和对拖拉机的感觉不同,看完老的工业展陈,拿票再打一杯今天新出的啤酒,边喝边聊天,完全不同的体验感。”

为此,田鹏招聘了新的博物馆馆长,与学校合作,重点开发研学课程。老师带着学生参观博物馆,然后在手工客厅捏东方红拖拉机,随后再参观一拖在内的涧西各大厂矿被列为工业遗产的老车间,最后在一拖食堂聚餐。相关专业的大学生,也是重要的服务群体,他们在博物馆参观完之后,再到各个分厂实习。此外,一拖每年会让各地经销商带着农民参观企业,“这些农民本来还犹犹豫豫,参观完后60%的人都会买拖拉机,一年来四五千人,就能多卖两三千台拖拉机”。

田鹏告诉我,经过十多年的努力,去年一拖的工业旅游已做到1000多万元的营收,160多万元的利润。这些数据虽然并不突出,却足以排在河南省第一。

我们到农耕博物馆时,发现前来参观的年轻学生特别多。从那台印在第三套人民币一元上的,第一位女拖拉机手梁军开过的东方红履带式拖拉机,到上世纪80年代精致的小四轮,再到最新型的无人驾驶拖拉机,还有各国不同历史时期的拖拉机,这些见证中国农业文明点滴进步的拖拉机,每一台都是那样熟悉而陌生。

在涧西几大厂矿中,以最先改制的洛矿效益最好。这点似乎从他们达到博物馆级别的厂史馆也能看出。洛矿厂史馆是在以前的事迹展览馆基础上扩建而成。1953~1962年,焦裕禄曾长期担任一金工车间主任,厂史馆里至今还展陈着他带领职工研制的国内首台直径2.5米的卷扬机。洛矿宣传部副部长薛伟堂告诉我们,“这台卷扬机,原来在河南义马观音堂煤矿使用,设计寿命20年,但在矿上用了49年还能用”。2018年,洛矿一金工、二金工车间,首台直径2.5米卷扬机等等均被列入第二批国家工业遗产。

一段时间,用闲置老厂房改造成的大大小小的文化创意产业园,在涧西工业区颇为风行。洛铜1954文化园,以前曾是洛铜的机电设备检修公司,2023年底,厂房空出后,这里被改造成文创园。据洛铜宣传部长朱勇介绍,起初洛铜的做法就是纯粹的房东,并没有挑选业态,里面分布着花卉市场、各类运动场馆,还有民宿酒店、各类咖啡餐饮,下来希望挑选一些业态,并做一些配套管理。

比较而言,原属一拖704坦克分厂厂房改造的SoReal洛阳·未来城科幻乐园,更具有主题性。除了几家汽车4S店,厂房就是科幻乐园了。科幻乐园经理姚亮也是厂矿子弟,2005年大学毕业后,他一直在东南沿海做电器销售和商业综合体运营,去年年底,结束十年的漂泊后,姚亮重返洛阳涧西。如今,在这座总面积达一万多平方米的科幻乐园里,几乎容纳市面所能见到的各种VR娱乐与数字运动项目。姚亮告诉我们,去年试运营期间,科幻乐园共计实现900万元营收。

姚亮说:“我们本地人形容,涧西区就像一个迟暮老人,西工区属于中年,洛龙区属于中青年,五年内还是会很火,现在冉冉升起的新星是伊滨区。”所谓迟暮,当然指向那些代表共和国沧桑工业史的大厂标记。如今,它能否焕发新生,正如当年整个涧西因厂而立一样,仍取决于那些在艰难中前行的大厂。

(感谢林岩、王宗毅、陈雨坪等人对采访的帮助)

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得0个推荐 粉丝677人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里