路内:有时候,小说太乐观

作者:孙若茜

2020-02-22·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5271个字,产生23条评论

如您已购买,请登录

路内

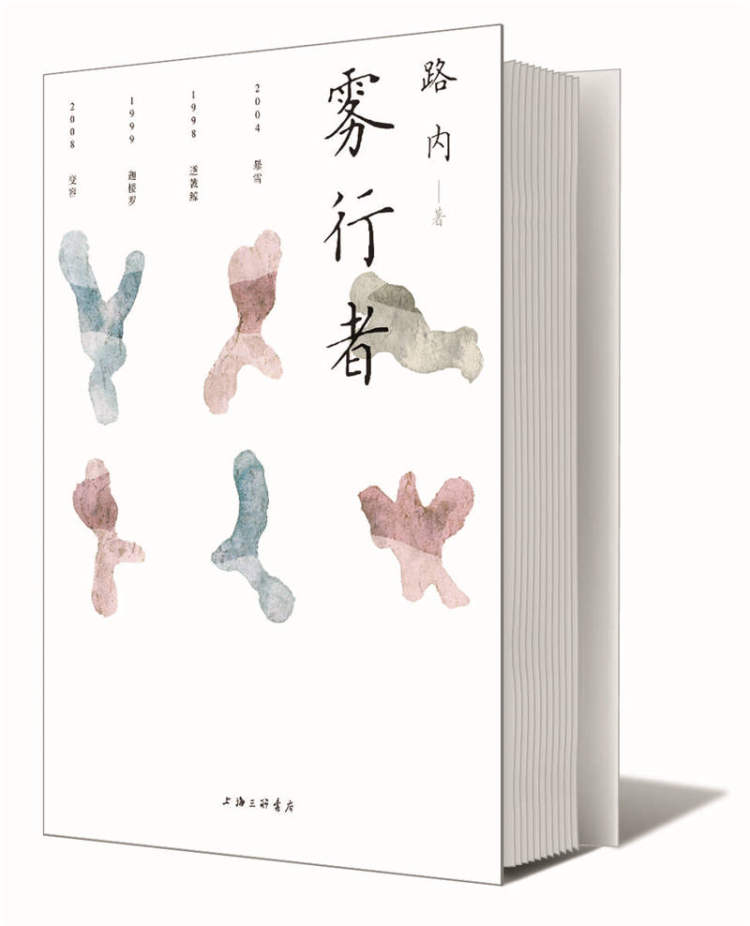

“你曾经是文艺青年,后来发生了什么?”这句话的出处是小说《雾行者》。第一次读到它时,我心头一紧,拿笔标注了下来,想着日后一定会把它当成问题扔回给这本书的作者路内。当时,我读的还是出版社提前印出来的试读本,一本白皮书,并不知道经过装帧之后,这句话会赫然地印在书的腰封上。

《雾行者》的时间跨度是1998年到2008年,起点处有一场洪水,经过世纪之交、非典……走到故事的终点时,即将望见的是汶川地震和北京奥运会。这些被用来标记时间节点的事件,通常会作为时代的认证,告诉我们作者为何选择书写这个十年。但进入这本书,它们又不过是路内布置的远景,几乎没有对故事的行进产生任何直接的影响。

我想知道,对他个人而言,这十年意味着什么。那是路内的25岁到35岁,1998年他在《萌芽》发表了第一个短篇小说,2008年他的第一本书《少年巴比伦》出版,他的孩子出生。因为起点和终点的境遇迥然不同,路内形容那是他心理上的十年。“这不会是我一个人的经验。”他说,“很多人在不同的时间里,或长或短,八年也好,十五年也好,总会产生这样一种奇怪的错觉,仿佛穿越了一条隧道,从一个闪着光的地方穿透到了另一个地方,和原来的那个地方已经没关系了。”所有的一切让他自己也不免追问,过程是怎样发生的?

那时,路内已经离开工厂,成了无业青年,大量的时间用在到处游荡、瞎混、见朋友。那时候大家都没什么正经工作,下岗,然后打零工。他那些众所周知的五花八门的工作经历基本都发生在那段时间。《雾行者》里的主人公周劭和端木云被安排到南方去看仓库,也正是动用了他在1998年做了半年仓库管理员的经验。

《雾行者》

故事就是从周邵作为仓管员前往北方某地调查一桩同事的死亡事件开始讲起的。仓管员是一份看似平庸但生活方式奇异的工作。他们并不是静止的守卫,而是以封闭的路线在不同的城市之间流转,从总部到仓库,从一个仓库到另一个仓库。他们有时需要和卡车司机一起送货,有时候还会扮演调查员的角色,追踪丢失的货物及其背后那些伪造身份的人。因为几乎从不进入大城市的内部,他们似乎脱离了时代,但身上却又折射出社会飞速的变迁。

周邵任职的美仙瓷砖是当地开发区最大的企业。开发区曾经就是一个普通的小镇,坐落在上海、江苏、浙江交界。1993年,第一家大浴场在镇上出现,游客渐多。1995年,东部城市加速开发,引进外资。小镇成了开发区,中国港台和日韩的劳动密集型企业相继进驻。1996年,数万名的打工仔涌入,这些年轻人大多来自江苏、安徽、湖南、江西、四川。

到了1997年,镇上的人口已经增加了五倍。书中写:“人们习惯于把他们称为流动人口,似乎他们来了又很快会离开,像某种大批迁徙的食草动物。事实上,有一万人走掉,便会有一万人来填补空白,事实上,他们也并不是安静的食草动物。”路内说,人口流动是“70后”在青年时代最强有力的经验。“夸张地说,像踏上征程。”它非常外化,但内化之后讨论的其实是自我身份的重构。

文章作者

孙若茜

发表文章103篇 获得5个推荐 粉丝708人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里