10.3《什么是大学》| 精讲1:课文讲解与阐释

作者:罗选民

2020-01-20·阅读时长10分钟

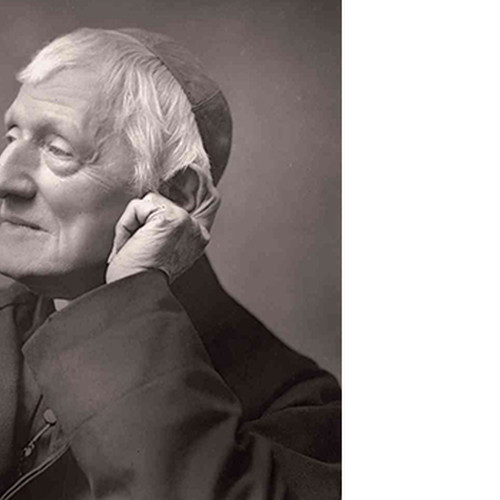

三联中读的朋友,大家好。我是罗选民。上一节,我们谈了纽曼其人及他写《什么是大学?》这篇文章的时代背景。这一节,我们就来详细讲解一下这篇课文。

本文篇幅较长,按照论述脉络可分为三节。

第一、二段是文章的第一节,在本节中,作者开门见山地指出大学即“普遍知识的学习之所”,它不仅是汇聚四方师生的学校与学院,而且还是进行人际交流与互动教育的场所。作者通过对大学的描述引出互动教育的概念和书籍的作用。他指出,在人类社会伟大而持续的互动教育中,期刊杂志、传单手册、系列作品以及通俗文学等类似的书籍为这个时代的人们提供了一种公平分配各种信息和知识传授的手段,它们不仅出版量大,而且内容丰富、传播迅速。

开篇第一段,纽曼就借助“大学”一词的古代名称“Studium Generale”从通俗角度说明了大学的物理属性:一个“普遍知识的学习之所”(School of Universal Learning),即“素昧平生的人从天涯海角汇聚一处”(the assemblage of strangers from all parts in one spot—from all parts),来到一个“学习各类知识的学校”(a school of knowledge of every kind),这也与“大学”另一个来自拉丁文的说法一致:university,也就是一个拥有普遍知识、包罗万象之所。美国诗人John Holland有一首作品,题为《单行诗》(A One-line Poem),诗的正文只有“Universe”这一个英文单词,也就是uni (单一)+ verse(诗歌)。台湾有位翻译家巧妙地将其译为“道于一”。大学也是一个将所有人类学问聚为一处的“小宇宙”。

然而在纽曼看来,这也只是对“何为大学”这个问题的一个粗浅答案,所解释的是“大学最简单和基本的形式”。知识及其载体——书籍在现代是丰富到了铺天盖地的程度了,但书籍资料的堆砌以及其他知识/信息载体的丰富化,是否就意味着学人的春天已经到来了呢?显然纽曼是不认同的。

第二段中有一个典故,“We have sermons in stones, books in the running brooks”,如果不熟悉莎翁的作品,看到这句会有点费解。这个典故出自莎士比亚的《皆大欢喜》(As You Like It)第二幕第一场。故事背景是,公爵被他弟弟篡位以后, 被迫与众亲信流亡,在亚登森林里过着艰苦的生活,他在这一场对亲信说道:

“And this our life exempt from public haunt

find tongues in trees, books in the running brooks,

Sermons in stones, and good in every thing.

I would not change it. ”

朱生豪是这样翻译的:

“我们的这种生活,虽然远离尘嚣,却可以听树木的谈话,溪中的流水便是大好的文章,一石之微,也暗寓着教训;每一件事物中间,都可以找到些益处。我不愿改变这种生活。”

正如莎士比亚说的“冥石之中暗藏无言的启示(there's sermons in stones),课文中用这一典故的意思也是如此,知识无处不在。善用典故可以增加文章的文采和意蕴,中外皆然。

第三到八段是文章的第二节,在本节中,作者继续指出,虽然书籍对大众化教育大有裨益,但是书籍并不能传授所有的知识,或者说,在传达某些特殊精神和微妙特性时,书籍无法企及人际交流通过音容笑貌即时转换来达成共鸣时所具备的速度和确定性。所以要想获得更为细致全面的知识,必须从老师、学校、教育中获得。作者随后用高贵品质的养成、治国理政才能的培养、科学界的定期集会这三个例子细致地论证了这一点。

以下让我们来逐段分析解释。

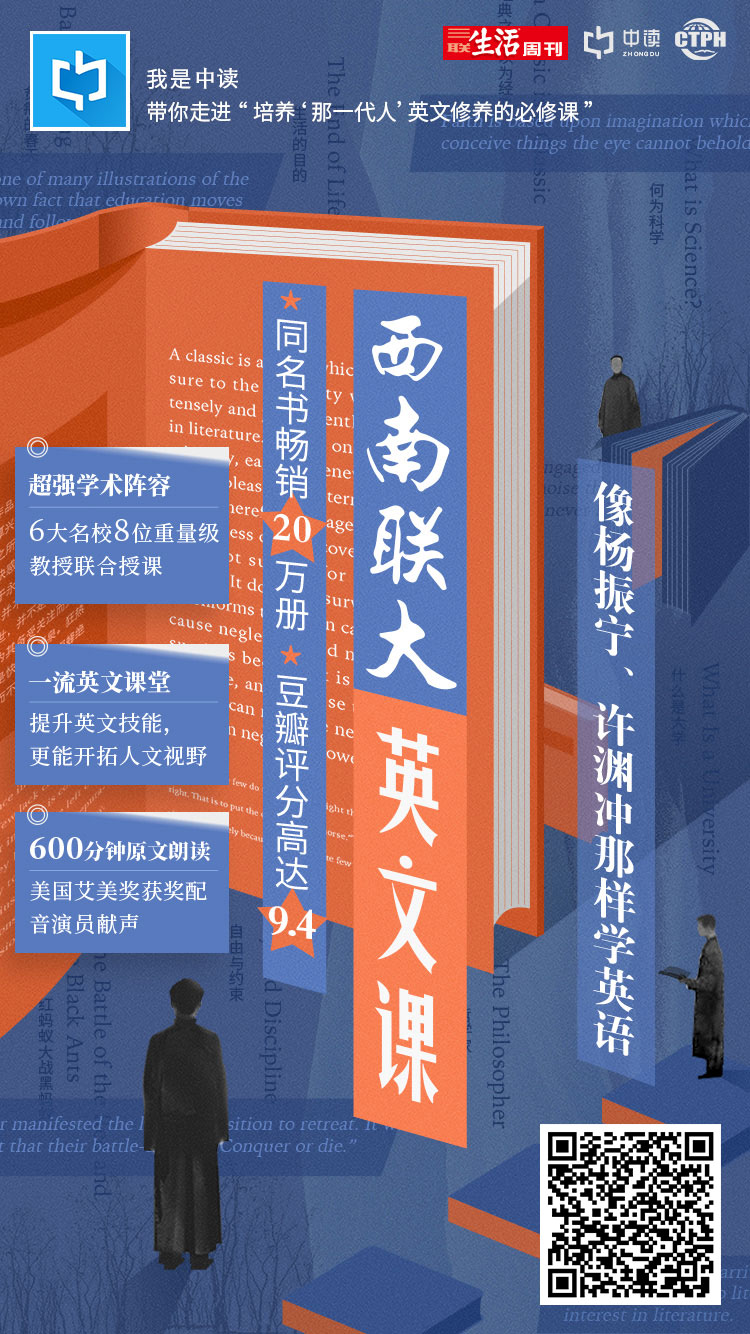

第三段一开篇,作者首先承认大众化教育(popular education)的作用,说其作用是毋容置疑(its effects are remarkable),但作者的第二句话便做了转折,他说若我们追求的东西更精准、更雅致、更炫目、更引人入胜、更优质,大众化教育就不能满足我们的需要了。这句话的原文是 ”When they aim at something precise, something refined, something really luminous, something really refined, something choice, they go to another market.” 此处作者连续用了五个意义相近、结构相近的词组,显然是想凸显出这种需求的特殊性,继而引出接下来所诉诸方式的必要性和重要性。那么人们借助的方式是什么呢?作者说,of the rival method, the ancient method, of oral instruction, of present communication between man and man, of teachers instead of learning, of the personal influence of a master, and the humble imitation of a disciple, and, in consequence, of great centres of pilgrimage and throng, which such a method of education necessarily involves.(竞争的方式,古老的方式,口头的方式,人与人面对面交流的方式,这种方式需要老师的参与,需要大师的个人影响力和门徒谦虚的摹仿,这样一来,教育就像朝圣,是圣人的聚集地。这样的教育,才能把人与人凝聚在一起,在社会各界发挥作用,不论是政界还是宗教界,亦或是文学界和科学界。可见真正的大学,真正的教育,并非仅仅是教育场地,也不仅仅只是书籍纸张,而是某种象征和造就神圣性、超越性的因素,这也恰好与1931年梅贻琦先生任清华校长时所提出的那句著名论断吻合,“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。大学不是高楼大厦,而是大师和人才的聚集地,大学是培养大师的地方,是培养有家国情怀的国家栋梁之地。也正是因为对这种大学精神的坚守,中国抗日战争期间的西南联大才能在战火纷飞国难当头的年代培养出一批批优秀人才,为中国保存了重要的科研血脉,为战后中国的发展存续了人才的后继。我们在这里详细解读的这本《西南联大英文课》,也正是那个年代的教材,而这篇文章,也恰好映射出在当时,大学在人们心中所代表的信念。在这里,我也推荐大家看看电影《无问西东》,电影中有关大学的拍摄地,都是实景,包括西南联大的旧址,也有今天的清华园,电影中的角色代表的都是真实历史人物原型,电影名“无问西东”这四个字也是来自清华大学的校歌“立德立言,无问西东”,这部电影是当代中国人对当时中国这种珍贵大学精神的历史阐释,再现的是当时中国大学真实历史的厚度和影响力。也是本文《什么是大学》在中国语境下的多模态阐释。

在第四段中,纽曼用更加细腻的笔触,阐释出人在知识的传授过程中的不可或缺性。我们来看这段话:“...no book can convey the special spirit and delicate peculiarities of its subject with that rapidity and certainty which attend on the sympathy of mind with mind, through the eyes, the look, the accent, and the manner, in casual expressions thrown off at the moment, and the unstudied turns of familiar conversation.”在这句中,作者说,任何书籍中揭示的主题,其背后存在有其真正精神的表达和内部微妙的独特性,对这些精髓的获取,我们需要通过人与人之间面对面的对话,只有这样,才能碰撞出思想的火花。我们在交流的那时那刻所运用的眼神、表情、语音语调、表达方式都是建构书籍意义的积极因素,所有这些,仅靠单向阅读,是无法获取的。我们阅读书籍所能获得的,只是大道理(general principle),但是 “the detail, the color, the tone, the air, the life which makes it live in us, you must catch all these from those in whom it lives already.”这句话中所用的 “color, tone, air”等小词,看似普通,却恰恰说明了只有人的交流才能企及的细腻。那么书籍中的智慧到底如何才能获取?作者说“we must come to the teachers of wisdom to learn wisdom, we must repair to the fountain and drink there.”我们要去充满智慧的老师那里去获取智慧,我们要去喷泉源头获取并在那儿畅饮。

第五段作为承上启下段,作者引出六七段的例子作为支撑论点的佐证。第一个例证出现在第六段,作者说,君子身上所具备的品质有—the carriage, gait, address, gestures, voice, the ease, the self-possession, the courtesy, the power of conversing, the talent of not offending; the lofty principle, the delicacy of thought, the happiness of expression, the taste and propriety, the generosity and forbearance, the candor and consideration, the openness of hands,这一系列难得的品质颇似《论语》中提倡修身养性的“仁”,这些品质该如何获取呢?作者先用了两个问句“do we expect they can be learned from books? Are they not necessarily acquired, where they are to be found, in high society?”然后用一系列双重否定句引出答案“you cannot fence without an antagonist, nor challenge all comers in disputation before you have supported a thesis; and in like manner, it stands to reason, you can not learn to converse till you have the world to converse with; you cannot unlearn your natural bashfulness, or awkwardness, or stiffness, or other besetting deformity, till you serve your time in some school of manners.”而正是因为这一系列问句和双重否定句的运用,就使得答案更加振聋发聩,即对话,是唯一的途径,不论这种对话是辩论,是抗争,还是质疑。而要想这种对话发生,就需要有可以发生对话的场所,这个场所,就是大学。由此,我们清晰地看到作者第一个例证的观点:大学是培养君子的场所,能让一个人集所有良好品质于一身的地方。

第二个例子中,作者以政界的议会官员为例,论证议会官员的治国才干正是从政治这所大学里培养出来的,他们每天都可以听到对同一件事情的各种不同声音,或来自同行,或来自各行各业的民众,而他们需要在这些纷繁迥异的声音中保持住自己的清醒,故政界就是一个很好的政治智慧和政治经验的获取源头,这也是书籍不能提供的。

欢迎分享转发

与更多英语爱好者

一起走进西南联大英文课

文章作者

罗选民

发表文章12篇 获得8个推荐 粉丝275人

清华大学教授,广西大学君武学者,外国语学院院长

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里