古埃及的痴迷

作者:陈赛

2020-01-02·阅读时长4分钟

本文需付费阅读

文章共计2356个字,产生33条评论

如您已购买,请登录

这是一具成年男性的木乃伊。木乃伊身上的绷带被完好地保留了下来,而且精心地缠绕出各种纹饰,这正是托勒密时代的风俗

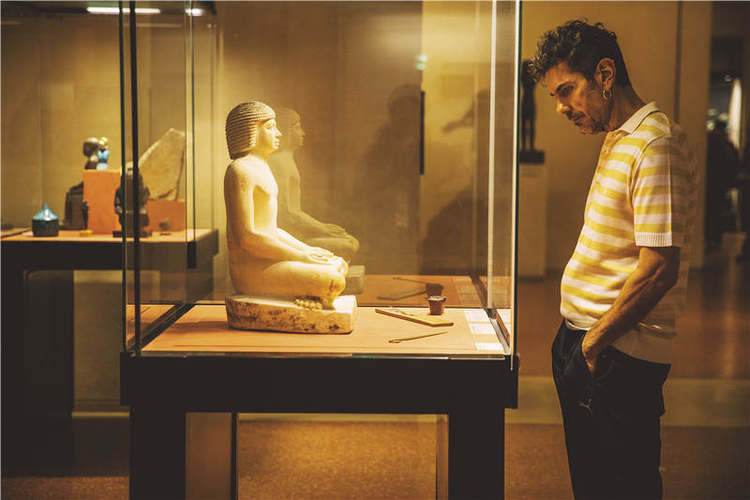

文森特·隆冬特(VincentRondont)是卢浮宫埃及馆的馆长。离开巴黎那天早上,我们约在他的办公室,做最后一场采访。从叙利馆侧门进去,就是埃及馆的办公区,他的办公室很简洁,一张圆桌,上面铺满了各种书;一个书柜,曾经属于这里的第一任馆长商博良,也就是那个破译了古埃及象形文字的法国人;还有一张办公桌、一台电脑,电脑前面摆着一个小雕像,是《盘腿而坐的书吏》的复制品。

卢浮宫埃及馆馆长文森特·隆冬特

我问他,天天看着这个雕像是什么感觉?

他笑了笑,“神秘”。

我在古埃及展馆里见过这个书吏的真迹,一个真人大小的雕塑,上身赤裸,下身穿了一件白色缠腰裤,盘腿而坐,手中持一张局部展开的莎草纸。很多介绍强调他的眼睛,说是眼白部分由一整块白色的菱镁矿镶嵌而成,并带有红色纹理,瞳孔则是嵌入了水晶,肉眼可见的瞳仁部分经过细致的抛光处理。但是,他的身上没有任何可以辨别身份的象形文字铭文,关于他是谁,姓名、头衔,甚至他生活的确切年代,都无从知晓。

关于古埃及的一切,都弥漫着这种神秘的特质。在埃及馆里转半天,看到各种各样的神、人、动物,被印刻在各种各样的雕塑、绘画、器具里,但你并不知道他们是谁、来自哪里、发生过什么,到底属于神话、历史,还是记忆?

古埃及第五王朝的一个书吏坐像

这里是整个卢浮宫最受孩子欢迎的地方。孩子似乎能在本能上理解埃及艺术,象形文字对他们来说就是色彩鲜艳的漂亮图片,他们的绘画看起来平面、幼稚,没有透视和远近的区别,更像是孩子们爱画的画。

成年人却因为完全不同的理由而被这些东西吸引——他们的宗教、哲学、历史和象形文字感觉都无比复杂,其背后有一套古老而陌生的对世界的描述方式。我们觉得埃及艺术看起来很现代,事实上现代艺术里很多抽象的元素,是来自埃及艺术的灵感,比如贾科梅蒂的雕塑,这位雕塑家一生痴迷古埃及艺术,认为古埃及雕塑最接近现实,尤其是对线和形的处理,使别的艺术难以望其项背,“那些头像真是活生生的……能看人能讲话”。

“神秘和痴迷,本来就是埃及文化的本质。”隆冬特说,“我们发明了一门科学,叫埃及学,以对抗这种痴迷,但还是没法把这种痴迷消除掉。在所有埃及学的文章里,永远都有神秘和秘密这两个字。如果没有这两个词,文章就没法看了。”

他谈起自己对埃及的痴迷的源头,是他小时候无意中翻看爷爷的一本老字典,发现里面有一幅插图,一个人长着一个胡狼的头。那个图像瞬间吸引了他,让他想知道更多。那个胡狼头人身的家伙就是阿努比斯(Anubis),埃及神话里的死神,他负责将灵魂引向欧西里斯(Osiris)进入死亡的王国。当然,这是他后来才知道的。

“古埃及艺术里那种半人半兽的混合让我觉得很着迷。”他说,“一个狗的头,安在一个人的身上,但不知怎么的你就觉得很合理。你相信它,相信自己就站在神的面前。”

最能表现这种说服力的,是埃及馆里一个荷鲁斯的青铜雕像。那尊铜像离埃及馆入口不远,半身大小,隼头人身,宽肩、窄腰,长腿,身体比例完美,既优美又结实,笔直挺立,灯光将他的影子投在后面的白墙上,几乎成一条直线。他双手并拢向前伸出,但手中的东西已经消失。

文章作者

陈赛

发表文章232篇 获得23个推荐 粉丝4068人

《三联生活周刊》资深主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里