流沙河,诗里的那只蟋蟀飞走了

作者:艾江涛

2019-11-27·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4469个字,产生4条评论

如您已购买,请登录

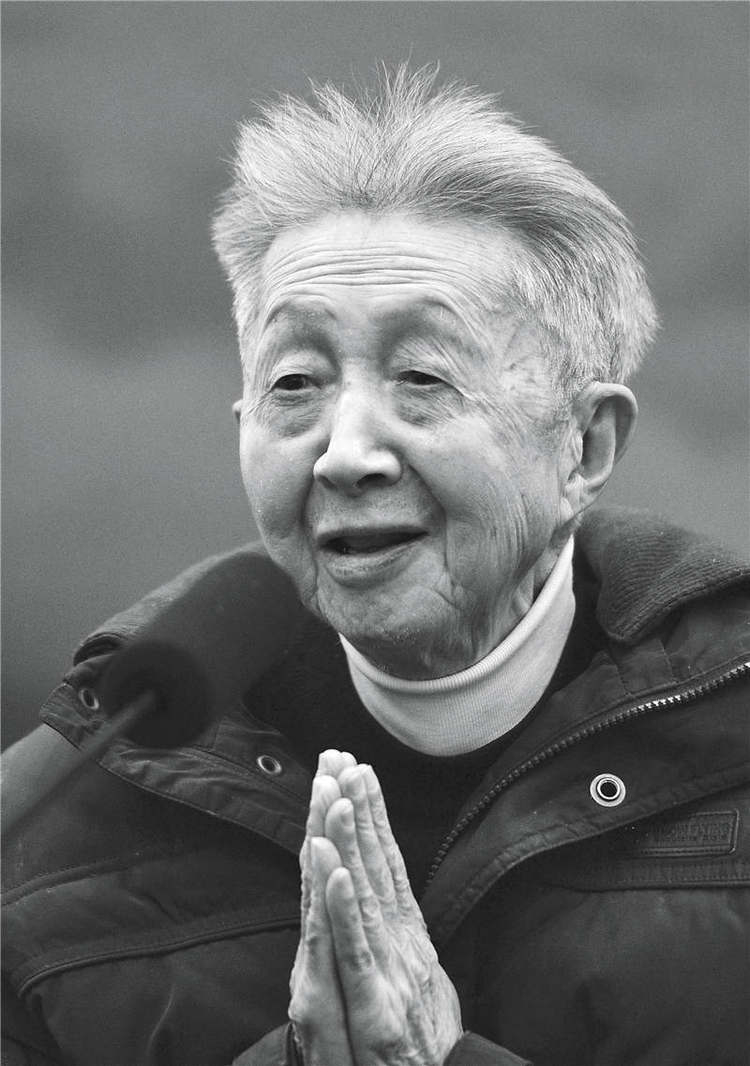

比起“著名诗人”“文化学者”等头衔,流沙河更接受的身份是“成都文人”,一个读读书、写写字、写写文章的闲散文人(IC photo供图)

诗海沉浮

消息传来,11月23日下午3点45分,88岁的诗人流沙河,离开了这个世界。十多天前,原四川省作协副主席何世平还去医院看望过罹患喉癌的诗人,老人拉着他的手,用很小的声音说:“北新街44号,几十年过去了,真像一场梦呀!”北新街44号,是何世平曾工作过的《青年作家》编辑部地址,流沙河的《锯齿啮痕录》《庄子现代版》最先在这本杂志连载。谈着旧事,何世平还安慰他,等他病愈后,要接着完成注解《易经》的夙愿。

许多年轻人通过选入中学课本的《就是那一只蟋蟀》《理想》等诗篇,知道流沙河的名字。“就是那一只蟋蟀/翅膀响拍着金风/一跳跳过了海峡/从台北上空悄悄降落/落在你的院子里/夜夜歌唱/就是那一只蟋蟀/在《豳风·七月》里唱过/在《唐风·蟋蟀》里唱过/在《古诗十九首》里唱过……”在繁复密集的古典意象与家国忧思背后,是流沙河与台湾诗人余光中的一段文字之交。

许多人知道他与余光中的这段交往,但却未必了解流沙河的诗作。

流沙河原名余勋坦,在20世纪40年代开始写作时,给自己起的笔名叫“流沙”,后来发现已被人用,遂改为“流沙河”。有趣的是,后来他的身份证名字也被登记为“流沙河”,真名反而从此不显。

1949年秋天,当18岁的流沙河以第一名成绩考入四川大学农业化工系时,他像那个时代的许多青年一样,渴望进步,喜好文艺。在80年代出版的《流沙河诗集》前言自传中,他回忆自己“入学后不去听课,只写东西,结交校外的文学青年”。在成都解放前夕,年轻的诗人带着对旧时代的告别与新时代的向往,写下一首《告别》:“江岸/黑暗的边沿/渡口/光明的起点//别了/朋友/哪天出了太阳/哪天就能见面//死亡的/快要死亡了/新生的/走向胜利的明天。”

受到当时《川西日报》副刊主编、山西作家西戎的赏识,流沙河索性放弃学业,直接到报社工作。“他当时已经出版诗集《农村夜曲》,还与四川作家茜子合写了中篇小说《牛角湾》,影响还是很大,才有机会参加作协文学讲习所的培训班。”西华大学副教授王学东告诉本刊。他正在撰写一部关于《星星》诗刊的长篇专著,为此调查了大量相关文献。

1956年,在作协第三期文学讲习所结业回川的火车上,流沙河写下一组名为《草木篇》的小诗,发表在1957年元月他参与创办的《星星》诗刊创刊号。这组以草木言志、寄托一时感兴的短章,题旨正是篇头所引白居易的两句诗:“寄言立身者,勿学柔弱苗”。比如对于白杨,流沙河这样写道:“她,一柄绿光闪闪的长剑,孤零零地立在平原,高指蓝天。也许,一场暴风会把她连根拔去。但,纵然死了吧,她的腰也不肯向谁弯一弯!”

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得9个推荐 粉丝686人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里