23岁失去母亲后,我成为了“成年孤儿”

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长23分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

"我从未失去那些时光,就像我从未失去她和她的爱。因为,我对妈妈的凝视不再受限于局部的伤痕,而是扩大到她这个人本身。"

文|舒欣

"我从未失去那些时光,就像我从未失去她和她的爱。因为,我对妈妈的凝视不再受限于局部的伤痕,而是扩大到她这个人本身。"

文|舒欣

葬礼

关于妈妈的葬礼,我最耿耿于怀的是她的寿衣。

停尸间里,当殡仪馆工作人员拉出最下层的冰柜,穿着大红色寿衣的妈妈就静静躺在那里。艳俗的色彩、蹩脚的剪裁与不合身的尺寸让这套寿衣写满了不协调。这种丑陋的不协调提醒我:这是阴间才有的东西。直到这一刻,我才对“妈妈走了”产生切实的感知。

她嘴角有两颗火疖子,是我见惯的样子,妈妈火气旺,每次上火都会半包半包地服用黄连上清丸,散发着清苦的药香。

这是我最后一次见到妈妈上火的样子了。

我在人群里,所有还未能被命名的心事化为身体的爆发力,让我冲过去,想要抱抱妈妈。但我却被身后的大姨和舅妈死死拉住。

她们说,妈妈是横死,这不吉利。

时至今日,如果说我还有什么遗憾,就是没能给妈妈买一身漂亮的衣服,换掉那套寿衣。

我请了一周的事假。周一,我接到爸爸的电话。他避重就轻地告诉我,妈妈出了车祸,躺在ICU里,要我尽快赶回老家。我没有听出他略微颤抖的声线,也绝不会猜到谜底。当我终于赶回老家时,打开车门的那一刻,迎接了这个猝不及防的消息。

像一场姗姗来迟的暴雨,打开车门时,迎接我的只是阴沉天空下打在额头的几点雨滴。我没有任何反应,也没有任何情绪。在见到她之前,我不相信。不知道为什么,我心里还是麻木茫然的,又觉得应该悲伤,于是就开始表演悲伤。车子发动,我戴上耳机回到自己的世界,我发现,哪怕音量调到最大,桃乐丝的歌声也没法盖过车后座爸爸失控的哭声。

妈妈火化前,工作人员从她嘴里拉出殡仪用的小金珠。我寸步不离地守着她,想到她活着时没戴过什么首饰,突然悲从中来。

凌晨,我抱着她的骨灰,坐在小货车的副驾。天色黢黑,我降下车窗,迎接豫西南平原上冷冽的秋风。锣鼓队站在露天车厢里吹吹打打,洒下满地的喧嚣,唤醒天边第一缕晨光。

我感到安慰,她的一生值得纪念,再盛大的仪式都不为过。

哀恸

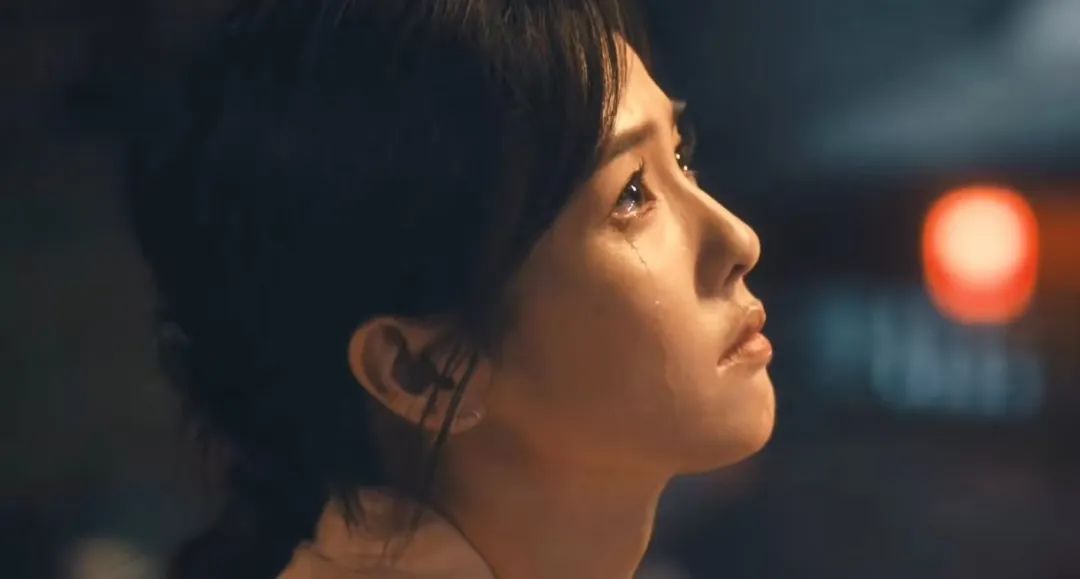

葬礼结束,生活还要继续,哀恸像巨大的乌云笼罩住我的世界,生活失去了色彩,我像行尸走肉般度过每一天。

我的情绪极不稳定,随时随地会因为某个场景落泪:看见跳广场舞的阿姨,我会想到这本该是她的退休日常;看见轻轨上陌生的母女,我会幻想我们一起坐轻轨的样子;第一次去山姆超市,看着琳琅满目的商品,我会想起我们一起逛过无数次超市。在熟人面前克制是我最后的底线,至于陌生人是否看见,我无所谓。

不上班的日子里,我把自己关在宿舍,饥一顿饱一顿。我通常在上午10点左右起床,到下午两三点才有饿意,煮一包螺蛳粉就成了我打发自己的方式。起床后空腹喝杯热水,是我唯一能坚持做的好事。不洗脸也不刷牙,瘫在转椅里蓬头垢面地玩手机。下午我懒得出去找饭,通常会在晚上10点左右,我再也忍受不了澎湃的饿意,而天色也变黑了,夜色会帮我掩饰自己的邋遢。这时我溜进灯火通明的罗森,用最短的时间买一只大鸡腿、两个包子和一大瓶德芙的黑巧克力牛奶。在不应该进食的深夜放纵食欲化身饕餮,脸前所未有地圆。

身处哀恸中的我没有能力控制自己的生活,只是一天天数着过日子。宿舍有一个同事留下的布柜子,用了快三年,摇摇欲坠。有天晚上,衣柜轰然倒塌,惊醒了沉溺在手机世界里的我。而我只是把衣服从废墟中拿出来,一股脑堆在床边的瑜伽垫上。

这座衣服堆成的小山变成我生活的一个隐喻。

每天洗漱之后,我会跨过这座衣服堆成的小山;每天起夜之时,我会睡眼惺忪地跨过这座衣服堆成的小山;每天起床之后,我会跨过这座衣服堆成的小山。它就在那里,给我的生活带来阻碍,让整洁的房间变得凌乱,但我没有心力去整理。它象征妈妈去世的哀恸,已经毁掉了我的正常生活,而我只是像跨过那堆小山一样,小心翼翼地避开哀恸,任由它在我内心侵蚀的黑洞越来越大,没有能力去处理。

这时,人就需要出去走走。8月份我去了北京,走在浓荫掩盖的胡同里,体会一缕北平的余味。旅行结束的深夜,回到宿舍后,再次跨过那座小山,我终于网购了一个三合板衣柜。

几天后,师傅帮我安装好木质衣柜。我花了一个下午收拾。当瑜伽垫上的凌乱彻底消失,消失了一个夏天的井井有条重新出现,神清气爽的我觉得是时候做出改变了。

新朋友

我决定认真生活。而在我做出这个决定之前,我的朋友们就在用各种各样的方式陪伴着我:她们随时随地接我的电话,陪我在电话里聊天;或是跨越很远的距离来看我,一群人嘻嘻哈哈去吃火锅和烤肉;送我很喜欢的礼物,让它们陪着我;陪我一起旅行,用丰盛的家宴招待我。

那些不能向家人揭开的伤口、不能和家人聊的天、不能让家人感知到的疼痛,因为朋友的存在有了聆听和释怀。

我幸运地遇见了新的朋友。

我叫她英姐,是一位很会照顾人的大姐姐,笑容灿烂,明媚漂亮,幸福的家庭让她心宽体胖,很照顾办公室的小妹妹,尤其是我。

自从英姐在我们办公室安顿下来,我就吃到了她手作的饭团、现炸的平菇、山姆超市的瑞士卷和布朗尼蛋糕。还有她做的红烧牛肉,装在饭盒里,让我回宿舍煮面。我在煮好的泡面上铺上满满的红烧牛肉,连汤也倒进去,霸道的牛肉香顿时压过已经腻了的泡面,每一口都津津有味。

这些看似平凡的细节隔着几年的时光依然闪耀在我的记忆里,其实在那段时间,很多朋友都出现在我的生活里,但为什么英姐给我留下如此鲜明的记忆?

可能是因为刚刚失去母亲,所有的痛苦都聚焦于己身,我知道世界上不会有人再像妈妈一样——毫无保留、全心全意且不求回报地爱我,我只是为我自己难过,但很会照顾人的英姐,让我久违地找到了被人照顾的感觉。

那天下午阳光很好,我坐在办公室改作业,正是柚子成熟的季节,办公桌旁边堆了几个柚子。我想吃柚子,但又不想剥——我很喜欢吃柚子,却从来不剥,永远是妈妈把柚子剥好,果肉一瓣一瓣地待在盛开的柚子皮中。

妈妈去世之后,我不再吃柚子,因为没有人给我剥。

我突然说:“我想吃柚子,英姐。”

“你吃呀!”

“可我不想剥哎。”

她当即利索地站起身,把卫衣袖子往上一捋,爽快地说:“好嘛,我来剥。”

我其实已经做好了被拒绝的准备,但她的反应出乎我意料。妈妈去世后我就失去了任性的权利,我以为,妈妈的爱是注定已经消失在我生命长河中的礼物,英姐的出现让我和被爱的感觉重逢,我舔舐这颗珍贵的糖果,下一秒全世界所有的糖果公司即将倒闭。

暖意涌上眼眶,我立刻低下头,让眼泪掉在镜片上。

自那以后,我渐渐找回了生活中的色彩,重新发现世界本身的美好,即便我失去妈妈,我也能感到幸福。

直面孤独

当丧妻的哀恸降临于爸爸,我不知道他是怎么排遣的。除了葬礼上失控的哭声,尘埃落定之后,我们都小心翼翼地藏起痛苦和崩溃,至少不让对方看见。我知道他伤心不会提,他怕我伤心更不会说。

但这是错的,我明明感觉到爸爸那代人对探索内在自我的匮乏、对心理问题的讳疾忌医,却因为害怕麻烦只顾自己。

我没有看到爸爸处理哀恸的过程,但看到了结果。妈妈去世三周年之际,爸爸告诉我他想回到老家照顾奶奶,和他的初中同学开始新生活。

一直以来我都坚定地认为:爸爸、妈妈和我共同组成了这个小家庭,即便妈妈意外离世,三角形缺了一角,我也坚信只是看起来空缺,妈妈永远和我们在一起。但现在,爸爸要离开,我的家即将分崩离析,先失去妈妈,再见证爸爸和别人组成家庭。

从那一刻起,我变成了一个心理上的孤儿:我的妈妈死了,我的爸爸离开了,我没有家了。

我从未体会过这种强烈的孤独,在人群中我是快乐的,可当我关上那扇门时,我把快乐关在了门外,把孤独和我锁在了家中。空旷的家变成吞噬快乐的怪兽,我坐立难安,努力建构的爱好失去了意义,只能借助手机暂时麻痹自己。但如果我一天不出门,到了晚上坐立难安、万蚁噬心般的焦灼会让我再也无法忍耐,即便我出门散步也无济于事,即便对着旷野大声呼喊,我也不能像丢垃圾一样把焦灼丢掉。

每天唯一的快乐是空腹晨跑。夏天的重庆是火炉,离开空调人没法活。唯有清晨6点,太阳刚刚完全升起,还来不及将它的高温辐射到大地。阳光温度正好,微风轻抚我的皮肤,公路上的车流奔涌不息,我跑在行人稀少的人行道上,和城市一起缓慢苏醒。

紧盯目标并不可取,那一公里会显得格外遥远反而摧毁我的意志;时刻关注手表上的数据也很愚蠢,在燃烧心肺的自虐中关注缓慢提升的数据无疑会放大我的短视和功利。超越自我的唯一途径便是调动精神力来屏蔽身体的痛苦,将感知下沉到呼吸之间,忘记目标也不看手表,只是一步一步向前跑。做到这一步后,跑步便从自虐升华为快乐,而那些芜杂的孤独、焦灼、痛苦不翼而飞,我在跑步中做到了冥想。

但我不能总是跑步,晨跑让我体会到了快乐,一本书的出现拯救了我。

我记不得怎么遇见了《存在主义心理治疗》。在我遇见它之后的那些深夜,床头阅读灯的微光应和着泽野弘之空寂的歌声,欧文·D.亚隆(Irvin D. Yalom)的叙述一字一句钻进我的心底——他说“不分离意味着不成长,而分离和成长的代价是孤独”。

在妈妈去世之后,我看了琼·狄迪恩(Joan Didion)的《奇想之年》,我看了洪爱珠的《老派少女购物路线》,我曾在她们的文字和经历中感到过慰藉,但都不如亚隆对我抵御孤独的帮助来得深刻。

不应该用抵御,孤独本就与人类相伴一生。当我将孤独视为想方设法要排遣的负面情感时,它可能会因为人群的热闹、俗世的喧嚣而暂时隐蔽,随即又会在很多个只有我自己知道的时刻,像毒蛇吐信般缠了上来,狭长的蛇眸泛着冰冷的光。虽然孤独,但妈妈去世后的精神分离正是我成长的契机,爸爸的离去加速了这一契机的到来。我只不过是比其他人,要更早一点面对这个时刻。我在年轻时遇见了孤独危机,这总比老年后才真正感受到孤独要好得多。

亚隆还告诉我:“不是因为我需要你,所以我才爱你;而是因为我爱你,所以我需要你。”

当我不再将孤独视为大敌,它对我的困扰也在不知不觉间缓慢消失:回到家后可以享受一个人的自在,走出家门可以享受人群的热闹。

释怀

当我哭泣,

你的发又飘荡如波。

这是保罗·策兰(Paul Celan)在《岁月从你到我》中写给他在集中营去世的妈妈的诗句。曾经的我以为,我也要和策兰一样,一辈子背负妈妈的记忆,它们是我随身携带的遗产。

但现在,我想起她不会再流泪了,我会笑着和别人说起她的事情就像她还活着一样。我再度踏入那片被我遗忘的沙滩,重新捡拾那些被我丢弃的贝壳,每捡到一片贝壳,就是想起一件和妈妈相处的小事,或温馨或有趣,而我会心一笑:我从未失去那些时光,就像我从未失去她和她的爱。因为,我对妈妈的凝视不再受限于局部的伤痕,而是扩大到她这个人本身。

我的妈妈叫舒焱,陕西省紫阳县人,生于1968年。她是家中老幺,是外公留下的遗腹子,和外婆、她的三个哥哥姐姐相依为命。在她的成长过程中,因为社会的动荡,她见了太多或鄙夷或同情的眼神,所以妈妈的性格深处自卑敏感。因为曾经被同学欺负而成功反抗,所以妈妈选择强硬的伪装作为保护壳:在那个不好惹的中年妇女的内心深处,不过是一个小女孩伪装凶狠和坚强,警惕地审视有可能欺负她和家人的外来者。

但她是我的英雄。

她没有让我感受过她的自卑和敏感,总是以乐天派的样子出现在我面前;她让那些沉重灰暗的旧事变为我听过的故事,阻断了家族创伤的代际遗传。她给了我生命,又给了我丰沛充裕、毫无保留的爱,我之所以能走出哀恸、重新爱上生活,不是因为我有什么超能力,而是因为我的妈妈。妈妈给我的一切在她离开之后变成无形的支撑,我曾认为她走了就什么都没有了。但正是她留给我的爱,阻止我的坠落。

我重新审视妈妈为我的付出,不再耿耿于怀还没有对她做出回报。我不再担心有一天我会把她忘记,而强迫自己背负愧疚和悔恨的枷锁。因为我站在那里,就是她的后半生。我深深感激她对我的托举,所以格外认真地对待生活。在那些暗无天日的日子里,我努力变得快乐。而在这个过程中,我重新确定了自己的梦想。

我终于理解了爱她的本质:因为曾被毫无保留地爱过,所以希望你也获得自由。

23年,不长也不短,但我已足够幸运。天上的一颗星星为她自己选了一位最好的妈妈。我还是希望有来生,让我变成妈妈,她曾经怎样托举我,我就会怎样托举她。

至于这一世,我会在这个宇宙好好生活,她会在新的宇宙开启全新的人生,带着勇敢去追寻自由,去过她真正想过的人生。

排版:小雅 / 审核:然宁

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6137人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里