历史的幽灵

作者:维舟

2019-08-07·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2539个字,产生12条评论

如您已购买,请登录

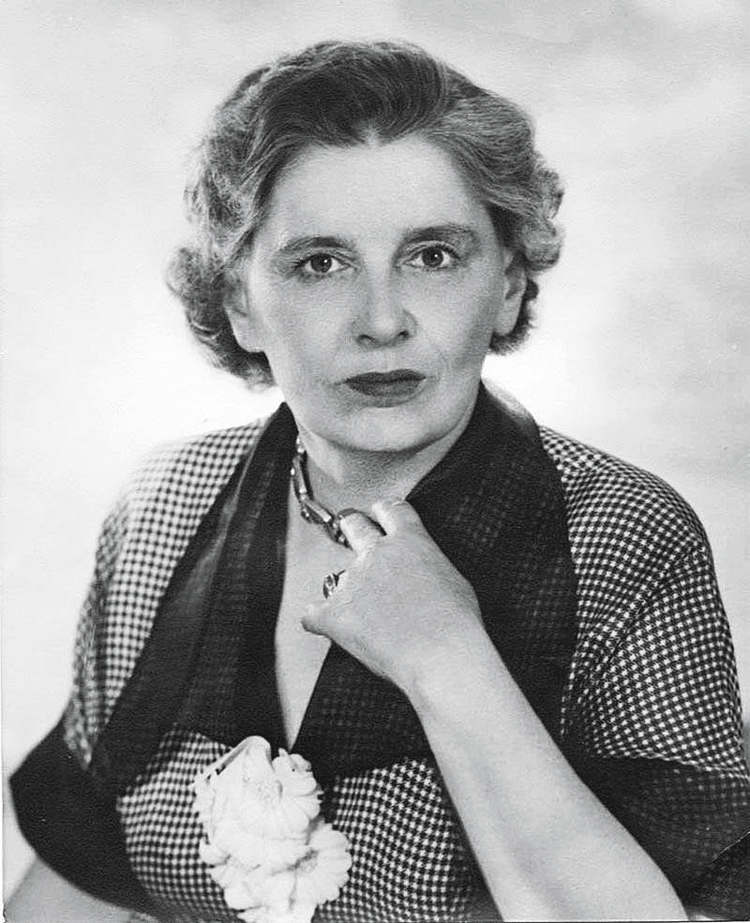

英国小说家丽贝卡·韦斯特

怨恨之源

对不同的人来说,历史的意味向来不同。在印度文化中,历史没有什么意义,相比起人们重视的彼岸世界根本不重要;我们中国文化则相反,推崇“以史为鉴”,认为那些过往的事件中蕴藏着足以指引未来的智慧;而在基督教文化中,历史则是线性的,指向神意的末日审判。到了启蒙时代,坚信社会进化的哲人将历史斥为人类过往愚行的杂乱记录,现代人则多多少少承认克罗齐的名言:“一切历史都是当代史。”这意味着,在讲述历史的时候,其实折射出的都是当下的社会。

的确,历史从来没有因为时间的流逝就那么“过去”了,不论好坏,它仍然以文献、物品、记忆、观念等形式残留下来。这是很自然的事,毕竟,很难有哪个社会能与自己的过往完全割断。有时这变成一种受尊重的传统、一种可资借鉴的智慧源泉,甚或是令人骄傲的身份认同,但对于某些社会来说,它却是充满纷争又无法遗忘的痛苦,更像是一个不肯安息的幽灵,还不时搅扰着在世者的生活。

巴尔干的历史就是这样。在这里,有时问题就在于人们的记性太好了,他们什么都没能遗忘,尤其是那些彼此之间的怨恨;而根据法国思想家厄内斯特·勒南的洞见,“民族的核心因素在于,其成员有着很多共同的东西,但同时他们也必须已经忘却了很多别的东西”。这意味着,如果无法忘却,那就很难结合成一个共同体。1991~2000年间南斯拉夫内战已经证实了这一点——在20世纪末的欧洲竟然还能爆发这么一场惨烈的内战,一度让许多人惊诧不已,但或许真正值得惊诧的与其说是这一事件本身,倒不如说是那个历史的幽灵竟然如此强大。

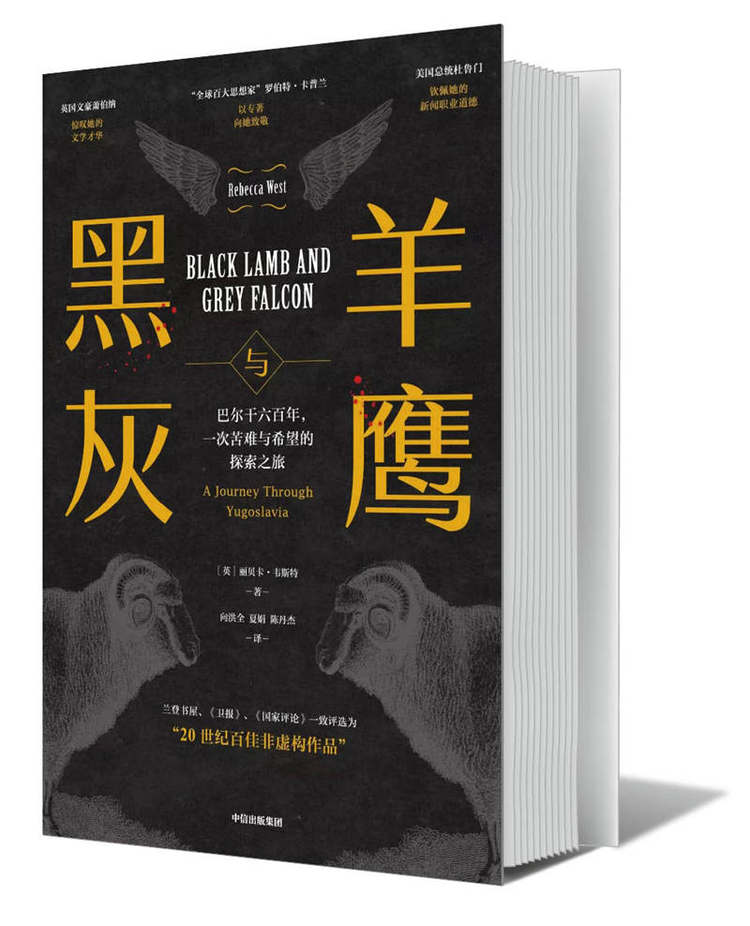

《黑羊与灰鹰》

这并不是没有人预见到。读读《黑羊与灰鹰》,就可发现,即便在共同对抗外敌的岁月里,南斯拉夫内部的各族之间也充满了紧张的怨恨。1936~1938年间,英国小说家丽贝卡·韦斯特每年都前往南斯拉夫,投入了5年时间来书写她所见到的这个充满裂缝的社会,著名的“巴尔干火药桶”。这是一本很难归类的书,既是旅行散文,又满是对历史的追述,虽然作者自己都曾说这本书写得“繁复缠结,激不起任何人的兴趣”,但它那酣畅淋漓的深描可说刚好契合这段黑暗而纠缠的历史及其深重的怨恨,无疑蕴含着不同一般的洞见。甚至可以说,读完这本书,就不难理解半个多世纪后的南斯拉夫内战差不多是不可避免的——她在书中的讥讽无疑有道理:“历史满足了斯拉夫人的学究派倾向,所以他们仍执着于历史。”

将南斯拉夫各族捏在一起的,原本是基于种族想象的一种特定虚构,再加上一个偶然性很强的短暂历史契机:在第一次大战后的废墟上,数百年来压迫巴尔干各族的奥匈、奥斯曼两大帝国刚好两败俱伤,使得它们获得了难得的喘息之机。但这并不足以使它们就此“合众为一”,恰恰相反,长久以来分属不同阵营的历史记忆、文化上的歧异和自相残杀的敌视心理,都使它们对待兄弟甚至比对待异族更为残酷。美国社会学家爱德华·希尔斯在《中心与边缘》中早已点明这一悲剧,他断言,这样的国家缺乏共识,简直不存在人所共信的合法性:“低度发展国家里的集体自我形象压倒性的是原生的(即部落、族群、地方的)或宗教的,断非公民的。由于每个集群的成员都倾向于相信,别的每个集群的成员只会为了自身集群的利益而行动,他们不相信充塞着这种人的那些公共机构绝不会损害他们。”

文章作者

维舟

发表文章33篇 获得2个推荐 粉丝419人

涉猎驳杂,少时沉迷于古典文学与历史,长而旁及社会学、人类学等

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里