马拉喀什的幻梦

作者:蒲实

2019-08-02·阅读时长20分钟

本文需付费阅读

文章共计10060个字,产生7条评论

如您已购买,请登录

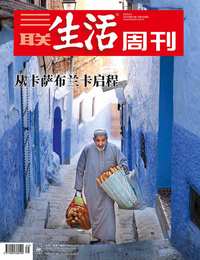

马拉喀什火车站广场

摄影/张雷

一个叫迈赫迪的人

我到马拉喀什来找一个叫迈赫迪的人。在卡萨布兰卡一家叫Librairie Livre的小书店,我找到这个名字。那是一本关于摩洛哥的厚书,封面是一扇朝丹吉尔海港打开的窗户,室内的幽暗对比着室外海天一色温柔的湛蓝,就像马蒂斯在丹吉尔的法国别墅酒店所作的那幅画。我打开这本书,许多大幅的油画图片和人物肖像照随翻动的书页滑过视线,一些我熟悉的能叫出名字来:德拉克洛瓦,亨利·马蒂斯,写《纯真年代》的伊迪斯·华顿,写《小王子》的圣-埃克苏佩里,拍《后窗》的导演希区柯克……而他们竟都与摩洛哥有某种关联。这本叫作《他们的摩洛哥》的大书,猝然间把我与这个说阿拉伯语和法语的国家以全然不同的方式联系起来:透过这一层棱镜,迷失于陌生语言的原始热带丛林的我,辨识出一些迷宫般的小径。我抱着一些谨小慎微的警惕,在这些或许通向东方主义的小径里漫溯。直到我注意到作者的名字:迈赫迪。凭名字判断,他应该是阿拉伯人。

见面前我们有过几次邮件往来:收到我的第一封信后,他立即回信热情洋溢地盛赞中国是伟大的文明,提议让我去他在老城中心的家吃午餐,然后带我逛博物馆;我避开这种热情,回复了我的旅行时间安排,提议了见面时间;过了好几天,他才回复了一封显然热情已熄灭的短信,语气冷淡,告诉我他现在开始忙了,恐无法招待我去他家,只能在博物馆简短聊聊。我开始感到与他能否见面、以何种形式见面变得不可捉摸,唯恐将有变数。这让我更确信不疑他是阿拉伯人。

红色的马拉喀什,层层拱门营造出梦境

马拉喀什博物馆的彩色玻璃吊灯

于是,在马拉喀什不休眠的吉德玛广场,我坐上一辆小电动三轮车,去找迈赫迪。博物馆在老城深处,数千条小街窄巷布下迷宫阵,没有人相信我仅凭手持的地图能在太阳落山前找到那里,只有仰仗小三轮车。它如一叶轻舟,荡漾进古老黏土城墙内细细弯弯的河道中。热热闹闹城的毛孔透过紧贴着它们而过的车窗在我眼前放大得格外清晰:裁缝在小作坊里垂着头发呆,金器店的老手工艺人坐在铺子前等生意,三个孩子争先恐后地抢着想捧一捧一只毛发刚被染成五颜六色的小鸡,三五成群围站在点心店外一边喝薄荷茶一边等着烤面包出炉的街坊,卖当地音乐碟的音响店放着摩洛哥风情的欢快民族音乐……缤纷斑斓的色彩汇作一条不断嬗变的河流从轻舟的船舱外淌过,那是斑驳的红墙,尖头凉拖鞋的绘饰,阿拉伯纱裙上的刺绣,坊间画家画作的颜料,手工艺品上的伊斯兰繁复装饰,还有藏红花、姜黄根、肉桂,以及椰枣、油橄榄、车厘子的色彩汇集而成的河流。

这叶轻舟就这样在蜿蜒的河道中前行。有时我疑心它就要撞上迎面而来的两排距离只一臂宽的店铺,它却轻盈地从中间穿梭而过;有时它在看不到方向的尽头猛地一拐弯,一条深不见底的长廊又豁然出现在眼前。摇曳辗转、移步换景间,我恍惚身处一艘威尼斯的贡多拉上,只不过两侧的中世纪城墙更加生机勃勃,如穿越一条连续放映着电影纪录片的影廊。

小舟在一个小广场停泊,博物馆就在广场边。就在我穿过拱形的门廊之时,迈赫迪在或不在那里如约等我,仍是一件不确定的事。直到我看见,正坐在前庭凉棚下等待的迈赫迪站起身来。他很瘦,身着白衣愈加飘逸。我无法辨别他的年龄,但我猜想他岁数已很大:通过他的书,我知道他曾与很多故去的老人有过交道,其中包括把马拉喀什视为第二故乡的法国设计师伊夫·圣罗兰,以及曾拍过电影《摩洛哥》的美籍德裔女星玛琳·黛德丽。

他悠然开口说道:“这座博物馆是我在马拉喀什的第二个家。20多年来,我看着它一步步成型,变成今天这个样子。”他说不出来哪里奇怪的表达方式让我疑心,他会不会就是这里场所精灵的化身,整天居住徘徊于此。但他并未带我进博物馆,而是意外地提议道:“现在,我带你去看一个惊喜。那是个游人几乎无法看到的隐秘之地。”

文章作者

蒲实

发表文章153篇 获得6个推荐 粉丝1982人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里