马丁·克里德:一切都会好起来的

作者:曾焱

2017-02-13·阅读时长13分钟

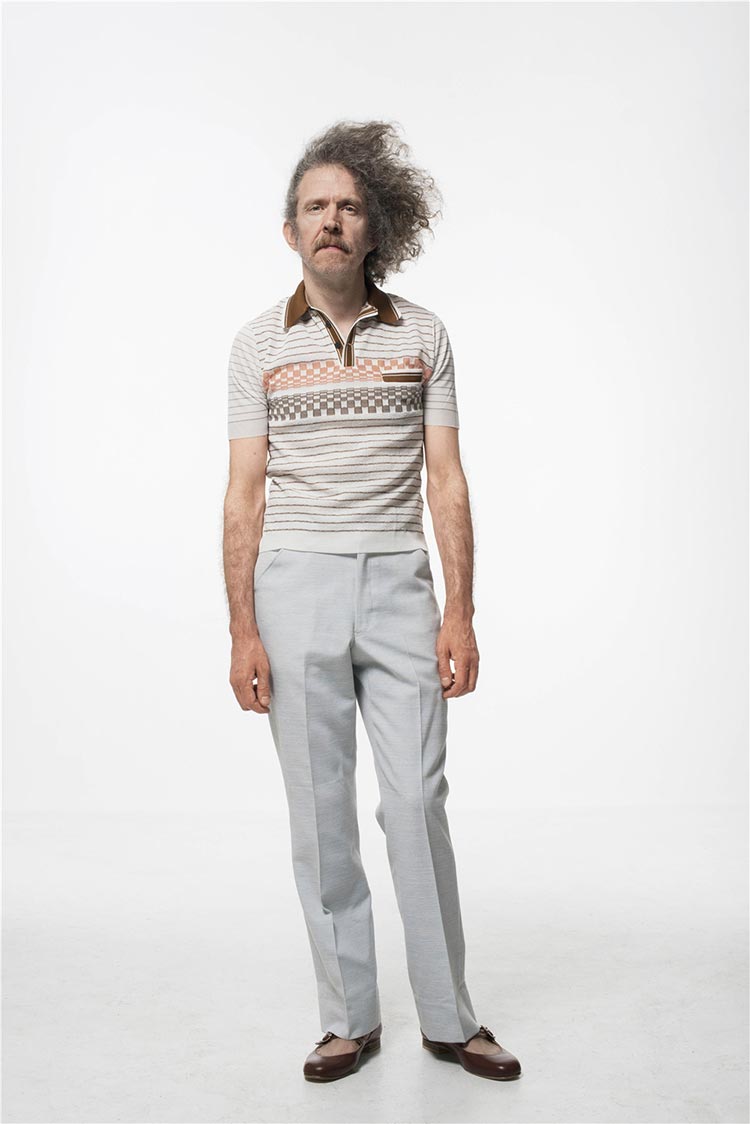

“你的头发呢?”

“我一个月前剪掉了,因为突然很讨厌长头发的自己。剪掉又后悔了,还是喜欢原来的样子。我留了很多年长发,这是我第一次剪短。这个改变的唯一好处是让我意识到自己多么热爱长发。”

在我掏出录音笔之前,马丁·克里德(Matin Creed)已经把他自己的小录音器(Audio Recorder)放桌上,等待采访开始。他向我介绍这是电影人常用的一种录音工具,长处是捕捉现场音,比普通录音笔的收音效果更好一些。日常所有的采访,和朋友的大多数聊天,他都习惯录下来。“谈话也是一种作品。有时候灵感就是从谈话中涌现出来的,我得录下它们,否则就像绘画没有纸笔一样。我觉得词语是我创作中一个特别重要的主体,就像那些霓虹灯装置,实际上都是通过词语来进行沟通的载体。”

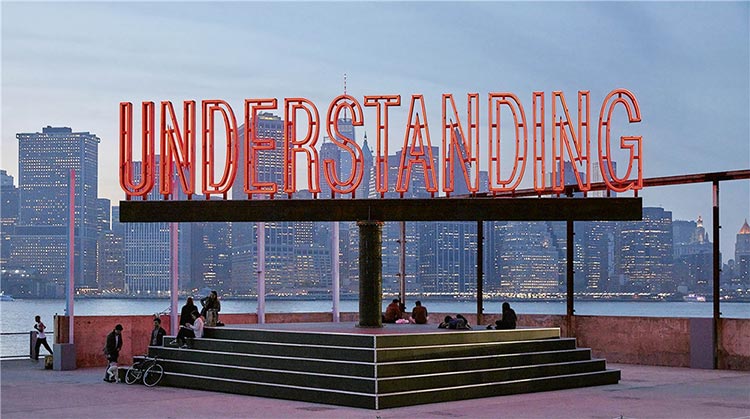

展示在上海西岸乔空间门口的《编号2756:理解》,是马丁·克里德以他知名作品《UNDERSTANDING》制作的中文版本。这位英国明星艺术家的中国个展将持续到明年2月。之前他的那件英文巨型霓虹装置《No·2630:UNDERSTANDING》是安放在纽约布鲁克林的大桥公园,而在空间和语言都转换完成后,“UNDERSTANDING”这个词在中文里的多重释义也同时呈现:理解、谅解、认识、默契。

对语词的这种敏感和迷恋,已经成为马丁·克里德的辨识度之一。他告诉我,在录音机外他还有两个为文字而备的秘密工具。这些年他已经习惯了随身携带一种Moleskine的小本子,即时记录自己看到的有趣词语或者好玩想法。他通常两周多就能写完一本,然后贴上日期标签保存起来,目前已经收了好几抽屉。另外就是手机:“我经常半夜醒来,脑子里会冒出一些词语片段。有时也不光只是词语,还有节奏,那我就随时用手机里的语音本(Voice Note)录下来。”

克里德的作品极简,但并不概念学术,泰特美术馆的前任馆长曾评价他“简单而抒情”。他有几件著名的作品,听起来匪夷所思,放在日常环境里,却往往给人最直接的打动。

上世纪90年代,他还没有出名,因为缺钱,总是尽可能用最节省的材料在最小的空间里完成作品。有一天,他把一张A4纸攥成了一个纸团,作品名字就是《揉成球的一张A4纸》。

1999年,他和前女友分手,沮丧中听了很多安慰的话,“一切都会好起来的”可能是其中人们重复最多的。于是他把这句话做成了霓虹灯装置——《EVERY THING IS GOING TO BE ALL RIGHT》,从1999年到现在,这句令人感到慰藉的空话已经闪烁在世界多座城市的标志性建筑之上,比如纽约时代广场、温哥华中国城、苏格兰国家现代艺术美术馆,成为永久装置。

2000年,在一个空房间里,克里德让里面一盏灯每隔5秒一开一关,如此不断自动循环直至展览结束。他回忆说,当时实在是因为没有足够自信可以找到一件作品放进这个房间,正好房间里有盏灯,他想,那我就让它一开一关吧,“会有某些东西发生的”。2001年,他因为这件《227号作品:这些灯会忽明忽灭》获了英国当代视觉艺术大奖——“特纳奖”(Turner Prize),也成了这个最具争议奖项历史上最具争议的获奖者。一位名叫雅克利纳·克罗夫顿(Jacqueline Crofton)的艺术家,甚至向忽明忽灭的房间的墙上扔了一个鸡蛋以示抗议。英国一篇报道说,克里德因为这件事也很受伤。“我不停地在两个极端中间徘徊:我的作品是团屎,我的作品非常伟大。”

成名后,2008年他获邀进入当代艺术家几乎人人向往的伦敦泰特美术馆涡轮大厅做展。和之前那些名人都带去巨型装置不同,他差不多是空手而去,所做的只是每隔30秒就安排一位运动员猛跑经过,把习惯静默的美术馆“改装”成了大变活人的背景板。这就是他的《850号作品:奔跑者》。

克里德每一件作品几乎都遭到质疑:如此简单直白,到底算不算艺术?获特纳奖时,他33岁。他说,当时第一个感觉就是自由了,可以做自己想做的作品而不再逢迎他人。他获奖后完成的头两件作品,都是霓虹灯装置:《Babies》和《Shit》。望文生义,既有《宝贝》一样的甜蜜,又想对着一团《屎》大喊“去他的”……多少都可以看出他当时直观又复杂的心理。

克里德1968年生于英国维克菲尔德(Wake-field),家庭也没有什么特别之处。他的父亲是个银匠,在他3岁时,全家因为父亲工作变动而移居到苏格兰的格拉斯哥(Glasgow)。他在那里长大,有人认为后来在他作品中表现出来的冷俏的幽默以及不动声色的温情,都有苏格兰人性格底色。克里德1986年考入伦敦大学学院的斯莱德艺术学院(Slade School),那是英国最好的艺术院校之一。进校第二年,他已经显得和别人不太一样,他决定将自己的全部作品用数字编号命名,这个数字“工程”到今天仍在不断累加。

当克里德开始后来知名的霓虹灯创作时,他当然清楚自己并非独一无二。美国艺术家布鲁斯·瑙曼(Bruce Nanman)早在六七十年代就开始用霓虹灯符号进行观念创作了。但瑙曼比较偏爱文字游戏实验。比如他将None Sing(无人唱歌)的字母改换一下顺序,变成Neon Sign(霓虹灯标记),再用霓虹灯的形式呈现出来。这种文字游戏探索的更多是艺术形式和符号意义的关系,相比之下,克里德的作品简单而直接,词语就是词语本身,意义有时通过文字和环境的互文来显现,或者剥除意义。“我的出发点是情绪。”克里德这样说。他也宣称过,自己创造作品并不是对概念艺术的学术探究,而是“想要去交流并说‘你好’”。他后期的墙画作品,简单而有秩序地重复不同颜色和形态的事物,比如直线、半圆、菱形,让人感受到艺术家在幽默之下隐藏的焦虑感。在采访中,他不断从西装口袋里掏出湿纸巾来擦拭双手,显然,那并非出于清洁的需要。他有一件在某著名画廊展示的作品,是以自己日常用过的无数纸巾堆成。

在上海乔空间的“马丁·克里德”现场,除了油画、霓虹灯、装置、墙面绘画、雕塑等形式,还有两件新作是艺术家2015年后的视听录像装置,《让他们进来》(Let Them In)和《边界控制》(Border Control),题材都和欧洲难民危机有关,由Telephone Records录制了他创作的单曲,配上他拍摄的视频。一个只想跟人说“你好”的艺术家,如何看待艺术和社会政治的关系?克里德说,和自己其他作品一样,这两件录像装置其实并没有特别的政治含义。他向来讨厌“边界”这种东西,不喜欢被限定,所以欧洲难民危机之后,他经常想到关于国家边界的问题。“为什么要有那样一条线?”他认为国界的存在非常可笑,把这种看起来理性思考不多的情绪变成了上述作品。

多数艺术家都追求智识和思想者的身份,尤其是对于已经成名的人。但马丁·克里德反其道而行。他说,只有艺术这个领域可以让人做愚蠢又疯狂的事情,而这正是艺术有意思的地方。

(本文图片来自艺术家、Hauser&Wirth画廊和乔空间)

对话马丁·克里德:只有在艺术这个领域,你可以发发神经

三联生活周刊:你以霓虹灯装置成名。当初为什么选了这种方式?

马丁·克里德:一开始用霓虹灯是因为它实用。最早我那些作品都是放置在户外的,黑夜里如果想让人看清楚,就得明亮。等我越来越多地使用霓虹灯以后,就和我以唱歌的方式使用文字是同样的道理了:可以通过控制霓虹灯的开关来产生某种节奏,就好像说话时,说和不说之间的停顿。

三联生活周刊:你曾多年不画画,你当时跟媒体说是因为没有想清楚绘画的意义。但这次你在上海乔空间的个展有不少画作。什么时候又开始画了?想清楚绘画的意义了吗?

马丁·克里德:我确实曾经停止画画,因为我想搞清楚自己为什么要画画。上学时候我学的是油画,那时觉得自己之所以画,是因为我学的就是这个,所以画画变成了一种预设。而我并不喜欢这种预设的过程,我不希望受到任何限定,不想为了实现什么结果而创作。所以我就停下来,尝试去做一些不需要预设的东西。当你看一幅画的时候,无论如何都逃不开后面那堵挂画的墙,我觉得这非常干扰作品的纯粹性。所以我后来开始用整个空间来做一件装置,这样的话,作品就成为一个很纯粹的整体而不用再和其他事物分离。

三联生活周刊:那么你现在想清楚了,绘画对你的意义是什么?

马丁·克里德:我很讨厌边界,而画都是有边界的。当我以整个房间、整栋建筑物来做绘画或装置的时候,我其实不知道该在哪里停下来。当作品占据了整个房间,我会想,为什么不向门外延伸呢?这就像是另一个“画框”。在做这些作品时,我有时会产生一种自己在掌控整个世界的错觉。现实生活中我当然不可能掌控什么世界,我需要认清自己是浩瀚世界中的微茫个体。那我就想,为什么不在画纸上试试?

三联生活周刊:几年前我在西班牙马德里看过你的回顾个展,其中有一件是你将一排钉子钉在墙上,它们和灯光下投射的自己的影子构成了作品。简单到无法忘记。我很想知道那个阶段的你对艺术形态有什么思考?

马丁·克里德:对,应该是很多大小不一的钉子。我所感知的世界是混沌的,目之所及,心之所想,真实与非真实交集在一起。如果你让我做一件非常清晰明确的事情,比如选一个单词或者画一根直线,对我来说都是“残酷”的也是违反本性的——在一个如此复杂多变的世界里,这些事物都太过确定了。我有时候把一件作品当作是整个世界的缩小版,即“微缩宇宙”(Microcosmo),比如现在展厅里那幅大画,在一幅画中用了各种各样的色彩,色彩之间也并非泾渭分明而是相互混杂。你所说的那件钉子的作品,创作时间在这幅画之前,同样隐含了“微缩宇宙”,所以我使用了从大到小各种规格的钉子,是一个“大人”和“小人”的家族。你看到的叠落在一起的椅子也是一样。我不喜欢把什么东西藏在作品里面,我想让它们一览无余,看得清清楚楚。这种“一览无余”包括让人看到一幅画是怎样画出来的,因为对我来说,“绘画是对已发生事实的记录”。

三联生活周刊:你二十来岁毕业后开始做职业艺术家。那个时期你周围的人都在做什么样的艺术?你如何确认了自己想做什么?

马丁·克里德:我还在艺术学院时,以达明安·赫斯特(Damien Hirst)为代表的“英国青年艺术家”群体(YBA)已经流行起来了,比我出道早四年。这样的趋势帮助了我,因为当时全球有很多关于“YBA”的展览,我的作品也逐渐有机会出现在这些展览当中。但我觉得自己并不属于“YBA”一代。“YBA”是当时的时髦潮流,我这么说并不是贬低他们,他们实在是太流行了,而我和他们的风格不是很一样。

三联生活周刊:当时苦恼自己如何超越、如何出头吗?

马丁·克里德:可能稍微有一点。我私下里也认识一些“YBA”,有的是在聚会上认识的。当你真正见到这些艺术家本人之后,可能会带走一些你未见其人时的神秘感,会让你感觉“既然你能做,我也能做”。但是刚从学校毕业的时候,我确实非常压抑,身无分文,只有一点点失业补助,而我那么想做自己的创作,不想去找工作。当时我也不知道自己以后能不能赚到钱,我只能做一些很小的、不花钱的作品,比如把一张A4纸揉成一个球……那种压抑,现在回想起来更加悲伤,因为我觉得现在的心境和过去并无不同:那时我感觉生活艰难,但还抱着以后会慢慢变好的希望;现在我依然感觉生活艰难,区别只不过是我接受了生活本就艰难的事实。而且,我也接受了生活不会再变好的事实。所以我依然是悲伤的。

三联生活周刊:33岁拿下最著名的艺术大奖“特纳奖”,也没有改变你的生活观感吗?

马丁·克里德:这个奖确实改变了我的一些想法。我很开心能得到这个奖,就像以前在学校里得奖一样,得奖之后我就觉得自己可以从学校毕业了。拿了“特纳奖”以后,我的感觉是自己再也不需要讨好和取悦我的“父母”了——这里的“父母”并非是我现实生活中的父母,而是说那些高大上的、像泰特美术馆(Tate Museum)那样的权威。我之前做作品都很想让他们喜欢,得到他们认可,但始终没有得到。获奖以后我自由了。“特纳奖”让我可以去做自己想做的东西,而不再是为了逢迎他人。对我来说这就是一种自由。很多事情都无非如此。比如获奖或是得到一栋房子,你会发现这并不能解决你所有的问题。“特纳奖”也让我明白,奖项同样不能解决一切。

三联生活周刊:你的作品被人评价为简直极简到“一丝不挂”,但作品标题又特别冗长。你对语词的这种迷恋是希望阐释作品,还是为了好玩或其他?

马丁·克里德:我其实不想那么复杂。有的作品确实有很长的标题,但也有很多作品干脆没有名字,只有数字编号。对于我来说,长标题不是为了显得意义复杂,相反,是要简单、易懂、直白。比如我的作品编号158就有一个长名字:《Something on the left just as you come in not too high or low》,作品大概就是一张纸放在一个白色画框里,挂墙上,写上字,那行字的内容和标题一样,画框也确实在房间左边,“不高又不低”。

三联生活周刊:如果你出去看展览,什么样的作品会让你觉得有意思?

马丁·克里德:我觉得并没有一个固定的标准。但我肯定不喜欢那些看起来自以为是、通晓万物的艺术家创作出来的东西。我当然并不确定通过看作品就能知道一个人是否自以为是,但有时听艺术家一开口就能明白,这个人是不是很自大。我喜欢那种看上去傻傻的、笨笨的,但能让我一笑的作品,而不是看起来故作玄虚的东西。

三联生活周刊:你一直做音乐、玩乐队。如果用音乐视角来描述你的绘画或装置,你觉得大约是什么风格?朋克?

马丁·克里德:我并不太想把自己的作品限定在某一种既有的风格之内。我现在的作品更接近于那种很快速、直接的创作,如果用音乐的视角来定义,应该算是即兴吧,等于在演出现场即时即刻迸发出来的那种。

我总觉得人就像个高压锅(Pressure Cooker),很多压力,控制不好很容易陷入危险境地,而创作就是在帮着把压力释放。有的艺术家会把压力先释放到工作室,再从工作室转移给外部,工作室于是成为他们与这个世界的中转。但我不想要什么工作室,我想直接向世界表达。这也是即兴创作的意义所在,不需要彩排,不需要写在纸上记录下来。

三联生活周刊:你难道至今都没有自己的工作室吗?

马丁·克里德:没有,我就在家工作。不过我也会有其他场所帮我完成作品的最后制作。

三联生活周刊:前段时间艺术圈有一个很著名的采访,很多知名艺术家被要求回答同一个问题:What is art for(艺术何为)?我也想知道你的答案。

马丁·克里德:这是一个很难回答的问题,因为我还没搞清楚艺术是什么。但是我们所熟知的艺术,可以被理解为一种领域,只有在这里,人可以不循常理,做些愚蠢又疯狂的事情。生活中太多地方要讲道理,但在艺术这个领域,你可以发发神经。我觉得这很重要,因为生活本身就很愚蠢,人又往往要在其中装智者、装精英,这种故作聪明违反了生活的本质。

三联生活周刊:最后一个问题:你觉得鲍勃·迪伦会去领他的诺贝尔奖吗?

马丁·克里德:……我觉得他会。

(实习记者王琪对本文也有贡献)

文章作者

曾焱

发表文章58篇 获得1个推荐 粉丝2133人

《三联生活周刊》副主编

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里