锡安重生之路:从《贝尔福宣言》到巴以分治

作者:刘怡

2017-11-22·阅读时长17分钟

本文需付费阅读

文章共计8732个字,产生63条评论

如您已购买,请登录

从来没有任何一封政府要员写给民间人士的信函,曾经引发过如此深远的影响和层出不穷的争议。以至于整整100年后,依旧会有人为之激动、愤怒和呐喊。

2017年11月2日,在《贝尔福宣言》(Balfour Declaration)发表满100周年之际,巴勒斯坦总统阿巴斯向全球巴裔人士发出倡议:在其所在国的英国使领馆附近举行抗议活动,谴责伦敦当局对巴勒斯坦人“长达百年的放逐”。在约旦河西岸城市拉姆安拉,3000名抗议者聚集在英国领事馆门口,焚烧特蕾莎·梅首相和阿瑟·贝尔福伯爵的纸质人偶。在伯利恒著名的围墙酒店附近,抗议者头戴英国女王伊丽莎白的面具,向一群巴勒斯坦小难民表示“忏悔”。在耶路撒冷,一位女性示威者拉瓦达·乌达的发言引起了广泛共鸣:“这片土地不属于贝尔福。我们巴勒斯坦人将继续常居于此,并抗争直至取得最后胜利。”

是的,在《贝尔福宣言》诞生的1917年11月,巴勒斯坦并不属于英国或以色列,但阿拉伯人同样无法以这片土地的主人自居。直到1918年10月底土耳其与协约国签署《穆德洛斯停战协定》为止,以耶路撒冷为中心的巴勒斯坦地区一直是奥斯曼帝国所辖的自治旗。《贝尔福宣言》并没有把巴勒斯坦的主权许诺给犹太人,甚至也没有给犹太民族国家的诞生设定时间表。倘若阿拉伯人愿意牺牲蝇头小利,他们在1937年就可以获得足够理想的领土分配方案。

然而把持阿拉伯社会公共舆论的权贵们显然缺乏审时度势的眼光。和犹太人一样,阿拉伯人以暴力抗争促使殖民当局提前结束了其政治托管,但他们同时还拒绝配合英国政府乃至联合国的一切调查活动。相比之下,犹太人不仅懂得何时应当不遗余力地抵抗,更明白动员国际舆论、唤起普遍同情乃至适时做出让步的意义。

贝尔福勋爵并未预见到他那份简单信函可能产生的巨大影响。当他在1930年3月病逝时,《泰晤士报》《卫报》和《每日先驱报》刊登的讣文甚至对宣言只字未提。在那个世人尚显懵懂的幽暗历史节点上,以色列的“国父”们捕捉到了节奏,顺势书写出了20世纪国际关系史上绝无仅有的传奇。100年后,876万人口的以色列国已经成为中东唯一的高度发达国家,整个世界的面貌都因此而改变了。

重回锡安山下

声名在外的《贝尔福宣言》,全称为《英国外交部致沃尔特·罗斯柴尔德男爵及大不列颠和爱尔兰锡安主义者联盟的公开信》,以时任外交大臣阿瑟·贝尔福(Arthur Balfour)的名义在1917年11月2日签发。彼时,中东英军进攻巴勒斯坦的战役即将进入关键阶段,伦敦当局希望通过向全球犹太人释放善意信号,来减少进军巴勒斯坦面临的困难,同时推动美国犹太政商精英为协约国提供更多支持。但犹太人重返巴勒斯坦故地的浪潮却并非始于此时,它在19世纪80年代即已兴起。

“巴勒斯坦”(Palestine)一词的词源,来自罗马人对古犹太王国统治区(即《圣经》中记载的“应许之地”迦南)的误导性称谓“非利士丁”(Philistines)。136年第三次犹太—罗马战争结束后,聚居于迦南地区的犹太人被迫向全球各地迁徙,进入了“大流散”(Diaspora)时代;在其曾经居住的故土上,罗马帝国禁止其子民继续使用“犹太领土”的说法,转而讹称非利士人才是迦南的土著居民,巴勒斯坦之名即由此而来。而被剥夺家园和名谓,在犹太民族1800余年的飘零史上甚至已是最“温柔”的虐待:尽管犹太人凭借其商业头脑和文化、艺术才能,在暂时栖身的诸多国家取得过不俗的成就,但其形象总是被恶意地和“杀害耶稣之人”以及“爱财如命的夏洛克”联系到一起。针对犹太人的大规模迫害、驱逐和屠杀,每隔数十年就会发生一次。

进入19世纪中叶,随着中东欧专制帝国陆续进入民族国家化转型,拒绝被同化的犹太人再度面临来势汹汹的迫害。1881年,俄国爆发受政府支持的排犹运动,在短期内即有200多个犹太人村镇被夷为平地。自感已无法立足的犹太人自1882年起,即以各种形式逃离东欧。到1917年十月革命前为止,530余万俄国犹太人有半数移民美国,另有20余万人进入法国和英帝国控制区。

在这波新的迁徙浪潮中,“热爱锡安运动”逐渐成为一股意义重大的力量。这一运动的发起者是一批受到早期社会主义思想感染的犹太知识分子,他们从根本上摒弃了融入欧洲民族国家的想法,主张返回锡安山(在耶路撒冷南郊)下的巴勒斯坦故地,通过建立定居点来为同胞营造避难所。财力雄厚的西欧犹太裔金融世家罗斯柴尔德家族为运动提供了资金支持,他们从奥斯曼帝国手中购下贫瘠的巴勒斯坦土地和荒漠,从东南欧迁来一系列遭受迫害的犹太人家庭,从零开始兴修水利、改良土壤,开辟农场和村庄。中文里的“犹太复国主义”这一概念,其词源便是“锡安主义”(Zionism)。

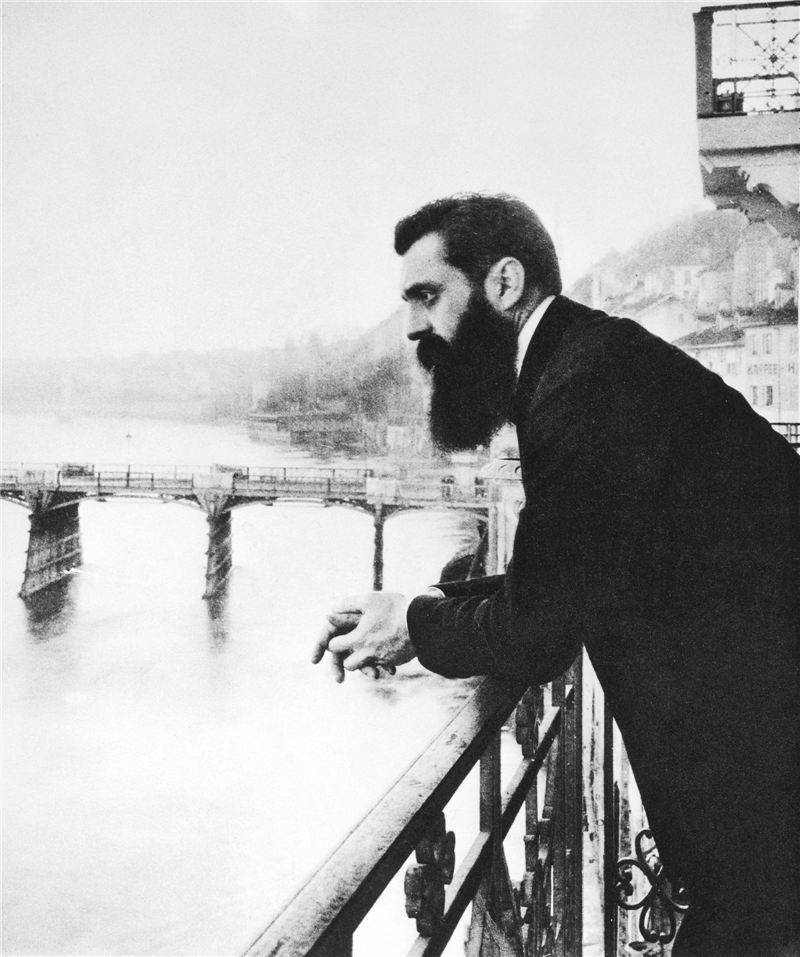

1897年,在匈牙利记者和律师西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl)的组织下,第一届锡安主义者代表大会在瑞士召开,会后成立了世界锡安主义者组织。当时英国提议在乌干达划出一片无主土地,作为未来的犹太人国家的疆域,但被来自俄国和东欧的锡安主义者拒绝。后者深受马克思主义的影响,认为民族独立和自由只能靠自己争取、不能由外国政府恩赐。自1909年起,他们开始在巴勒斯坦北部建立一系列被称为“基布兹”(Kibbutz)的集体定居点,实行男女平等、财产公有、按需分配。日后成为以色列国领导人的本-古里安、梅厄夫人和贝京都曾是早期的基布兹居民。到1914年,巴勒斯坦的犹太裔居民已经增加到9万人,相当于阿拉伯人口的20%。

“一战”的爆发,使锡安主义者中的亲英人士得以异军突起。以曼彻斯特大学化学系教授哈伊姆·魏茨曼(Chaim Weizmann)为首的英国锡安主义者认定,协约国必将赢得战争的胜利,并对巴勒斯坦未来的命运拥有最大话语权。倘若犹太人能对战争进程有所贡献,在战后的中东领土安排上也必能占据一席之地。因此,他们纷纷以不同的形式投入大战:魏茨曼将自己发明的丙酮合成工艺赠送给了英国海军,使英国无烟火药的产量一举增加了5倍以上。来自俄国的移民作家雅博廷斯基(Ze'ev Jabotinsky)则在伦敦招募了一支下辖5个营的犹太军团,作为英国远征军的一部分参加了巴勒斯坦战役。

正是在此背景下,1917年,在和魏茨曼、沃尔特·罗斯柴尔德等英国锡安主义者领导层进行过一系列协商后,贝尔福勋爵于11月2日签发了那封公开信,承诺将“在巴勒斯坦建立一个犹太人民族家园,并愿尽最大努力促成这一目标的实现”。但在当时,这很难说是一项一锤定音的承诺:在1915年的侯赛尼—麦克马洪通信中,英国曾经承诺巴勒斯坦东部将成为统一的阿拉伯民族国家的一部分。尽管《贝尔福宣言》提出了关于建立犹太民族之家的承诺,但并未就此设定时间表,更没有划出这一板块的地理边界。换言之,只要英国政府愿意,他们随时都可以通过增加新的补充条款,使独立的犹太国在诞生之前就变为泡影。

文章作者

刘怡

发表文章196篇 获得0个推荐 粉丝2501人

身与名俱灭、江河万古流

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里