联大最重要的特质是自由

作者:刘周岩

2017-11-22·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3807个字,产生46条评论

如您已购买,请登录

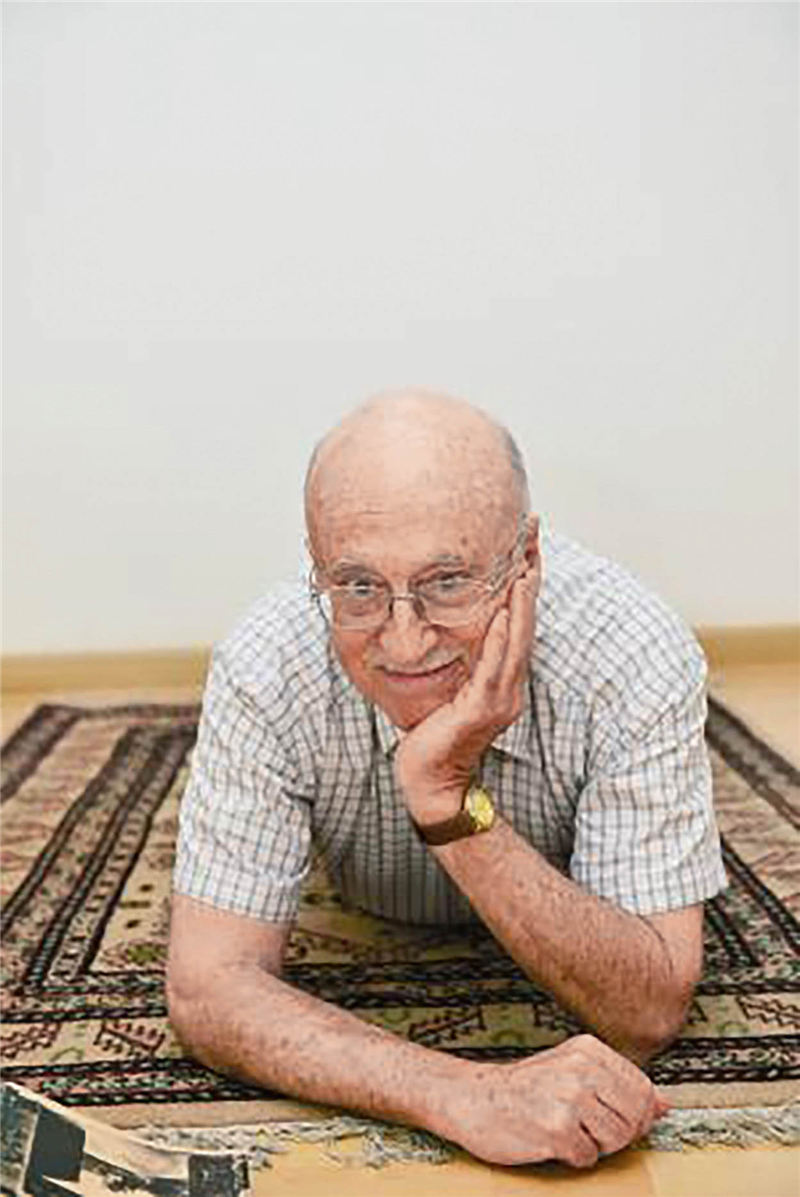

易社强(John Israel),1935年出生,美国历史学家,弗吉尼亚大学荣休教授。早年就读于哈佛大学,师从费正清(J. K. Fairbank)。自70年代开始进行西南联大研究,采访了数百位西南联大师生及相关亲历者。著有《战争与革命中的西南联大》(LIANDA,A Chinese University in War and Revolution),被历史学家、西南联大校友何炳棣称为“迄今最佳联大校史”。因易社强开创性的西南联大研究,国立西南联合大学纽约校友会授予其“西南联大荣誉校友”称号。西南联大建校80周年之际,易社强接受了本刊专访,再度反思联大与诞生它的时代。

三联生活周刊:联大有当时中国最好的求学环境,联大的学生日后也成为中国最优秀的人才。是好学生会聚在一起形成了好大学,还是好大学培养出了好学生?

易社强:正如陈岱孙曾说过的:“有人说,联大的学生都是尖子,是进步的,是天才。这不见得,他们还是一般的学生。一般的人在某种条件下也可以做出一番事业来,不一定天才才有大的成就。”并不是独特的学生塑造了联大,而是联大独特的教育环境培养出了最好的人才。

抗日战争时期的中国有多所优秀的高校,例如重庆的中央大学,也拥有足以让其自豪的学术部门。如果说有一个因素让联大得以脱颖而出,那就是自由——学术与政治上双重的自由。

三联生活周刊:抗战时期的学生,相比于他们前面的几代学生,如“五四”一代、“一二·九”一代,有什么特点?存在一个整体性的“联大一代”吗?

易社强:当谈到“一代学生”时,这一代什么时候开始、什么时候结束、边界是什么……都是难以完全界定清楚的。相当大的程度上,学生的代际概念是相信代际存在者的一种人为构建。人们常说的“五四”一代和“一二·九”一代是以相应的两个学生运动定义的,但其他因素也同样重要。对“五四”一代而言,因为“五四”最重要的参与者都出自蔡元培治下的北京大学,所以不可能不把他们与新文化运动联系起来。对“一二·九”一代而言,整个20世纪30年代的政治斗争、思想潮流和学术发展对他们有着重要的影响,尤其是日益加深的日本帝国主义势力造成的威胁。

至于联大学生,由北大、清华、南开迁至长沙、昆明的早期学生可以划归为“一二·九”一代。而到联大后期,参与1945年“一二·一”运动时的学生则已完全不同,他们被战争的这几年所塑造。由于云南地方社会文化的影响和整个国家在抗战期间的政治经济形势,1945年的学生们在政治重心上要比1937年那一代更偏向于左翼。

我认为可以将联大八年划分为以下四段,每一个时期的学生都生活在不同的氛围之中:1938~1941年,联大同时也是抗战的最初岁月;1941~1943年,1941年皖南事变导致的压抑气氛使学生运动退潮;1943~1945年,激进主义复苏;1945~1946年,抗战胜利后国内问题成为重点。我不倾向于认为存在一个整体性的“联大一代”。

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得7个推荐 粉丝905人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里