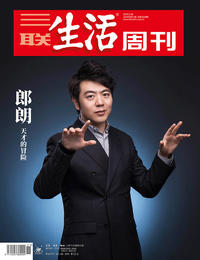

为钢琴而生:难以复制的郎朗(上)

作者:蒲实

2019-03-25·阅读时长23分钟

本文需付费阅读

文章共计11532个字,产生48条评论

如您已购买,请登录

回声般的相遇

我们到达费城是2017年3月,飘着雪,古老的城市覆盖在一层静谧的白雪下,和郎朗第一次来到这里看到的情景有些相似。他曾就读的柯蒂斯音乐学院在市中心Locust Street上的一幢楼里,踏上石阶,推开雕花拱廊内那扇厚重的木门,就能看到它小巧的前厅了。学院不大,就在这幢三层楼里。手织地毯、木质地板、古董家具,楼梯走廊里仿伦勃朗《呢商同业公会理事》的油画,都在营造一种历史的厚重氛围。柯蒂斯音乐学院成立的时间不到100年,却走出了很多音乐大师,比如指挥家、作曲家伦纳德·伯恩斯坦,歌剧作曲家吉安·卡洛·梅诺蒂,小提琴家罗伯特·迪亚兹和钢琴家叶夫·布朗夫曼。墙上贴满演出信息和海报的公告栏则显得生机勃勃。郎朗在这里上学的时候,每周都有三场学生音乐会,他每个月弹一场,除去假期,12个月能弹10次,他所有新学的曲子都在那个时候演奏。

基默尔表演艺术中心离柯蒂斯不远,费城交响乐团的新音乐厅就在这里。它高耸的弧形玻璃穹顶在2001年12月竣工。那时,正在这里学习的郎朗从他的公寓窗口每天可以看到它的建筑工地和一层层往上生长的进程。

第一次来美国时郎朗14岁。在殷承宗老师的安排下,他在纽约五十七街的斯坦威音乐厅开了一场独奏会。殷承宗邀请了一批有影响力的评论家和教育界人士来听这场音乐会,把郎朗作为一位“前途光明的年轻明星”介绍给来宾。郎朗对纽约一见钟情,爱上了它的活力,它那令人兴奋的节奏和涌动着的竞争欲望。他游览了卡耐基音乐厅,在他心目中的音乐圣地,向曾在这里演奏过的伟大音乐家的灵魂祈祷,希望他的钢琴梦想成真。很快,他再一次来美国,在费城著名的柯蒂斯音乐学院跟随世界级钢琴演奏家和教育家加里·格拉夫曼学习。

格拉夫曼现在的家与卡耐基音乐厅隔街相望。这位俄裔美国钢琴家出生于纽约,他这一代人都跟随那些根植于19世纪、欧洲出生的教师学习,比如文格洛娃、鲁道夫·塞尔金、弗拉基米尔·霍洛维茨。他有过辉煌的职业演奏生涯,曾一年演出100多场,直到右手受伤,转向教育。2007年作为柯蒂斯音乐学院的院长退休以后,他回到纽约。他的家是一座有100多年历史的老公寓,很古雅,就如伊迪斯·华顿所描写的《纯真年代》里的装潢。客厅一角背对背地摆放着两架斯坦威大钢琴,沿墙陈列的汉代雕塑像是从背后观看弹奏者表演的无声观众。房间里摆满了他的亚洲,特别是中国收藏——瓷器、书画、人像石刻,就像进入了一个汉学家的私人收藏馆。书房的书架上,陈列着很多大部头的中国古籍。他对中国感情很深,自1981年第一次来中国,他一共来过中国40次,大概有20次和音乐相关,很多次是来中国旅行。

1979年,小提琴家艾萨克·斯特恩作为第一位来华演出的小提琴大师在北京举办的音乐会上演奏了莫扎特的《G大调第三小提琴协奏曲》,为刚刚结束长期封闭的中国打开了一扇通往西方音乐世界的窗户。改革开放以后,中国人渴望了解包括古典音乐在内的西方文化,掀起了学习小提琴、钢琴等西方乐器的热潮。20世纪80年代大城市出生的许多孩子,都被裹进这股浪潮中,郎朗是其中一位。

1981年,格拉夫曼结束了职业钢琴演奏家生涯,转向教育。同时,他开始发展对中国艺术考古学上的兴趣。他回到哥伦比亚大学旁听了一些研究所课程,开始学习中文,第一次在中国大陆历险。此后,他的足迹到达过大理、丽江、喀什和塔克拉玛干沙漠边界这些地方。就在他成为古老中国艺术的学生没多久,亚洲学生开始大量涌入美国。作为柯蒂斯音乐学院的院长,格拉夫曼先迎来了菲律宾和日本学生,接着开始有中国台湾人和韩国人,然后,20世纪80年代,来自中国大陆的学生开始出现,他们多以精湛的技术给人留下深刻印象。

1997年,一位住在印第安纳州的中国指挥叶聪告诉格拉夫曼,中国有一个钢琴天才叫郎朗,对柯蒂斯音乐学院感兴趣,给他讲了一些关于这个孩子的故事。格拉夫曼看了郎朗在日本参加柴可夫斯基青年钢琴家大赛的录像。郎朗在大赛上弹奏的是肖邦F小调钢琴协奏曲,与莫斯科爱乐乐团合作。20年后,格拉夫曼回忆起当时的情形:“当时很多人给我寄唱片,但都比不上他。最让我感兴趣的是,肖邦协奏曲里的主角是钢琴,而不是乐队。钢琴家需要更加自由地演奏,让乐队来配合,乐队要跟上钢琴,不是严格的1、2、3、4的节奏,你需要看着指挥。我非常惊讶,郎朗的音乐直觉让他做到了这一点。我知道,那时中国的音乐教学中没有室内乐,几乎不演奏室内乐,不知道如何与乐队合作。”让他好奇的是,郎朗是如何知道该怎么做的。“他怎么会知道这个曲子的情感和节奏,不是123,而是12-3呢?他感受到了指挥,在身体和情感上他都非常自然。如果你有意识地学习,你反而会变得做作。”

格拉夫曼写信给郎朗,赞扬他演奏得非常好,但他必须来美国当面试奏,那封信和进入柯蒂斯还没有关系。不久,格拉夫曼又收到了来自郎朗的录音带《肖邦24首练习曲》,是郎朗从日本回国后,在北京音乐厅独奏会上弹的。格拉夫曼说,“这套练习曲可以说是最难的曲目”。

郎朗靠母亲工资补贴和向亲友们借来的钱,买了两张机票和父亲来到费城。来费城试奏后,“他被很明显地接受了。为什么说‘很明显’呢?你们来之前,我正在听今年柯蒂斯音乐学院申请者的试奏录像,要在160个人中选择3个,竞争总是很激烈;而郎朗是特别的”。格拉夫曼说,试听通常能在10秒到30秒内就知道一个人有没有天分,郎朗显然有。有意思的是,郎朗和他父亲来到柯蒂斯音乐学院时带着很多行李箱,其实已做好了要在费城待上一段时间的打算。格拉夫曼用中文把郎朗被全奖录取的好消息告诉了他,那时郎朗还不太会说英语。

后来郎朗告诉我,参加柴可夫斯基青年钢琴家比赛前,他的确没有任何与乐队合作的机会。那时全国一共就几支乐队,而且与乐队合作需要交一笔钱,他家拿不出来,甚至连飞日本的机票钱都还没有。为了找到乐队的感觉,他当时的指导老师给他弹第二钢琴做伴奏。他还找了几个小伙伴,“我的堂弟,吹管乐的,拉弦乐的,每个人一个声部,假装是整个乐队,在家练一练”。他也把电视机里弹的肖邦协奏曲当作卡拉OK来陪练,当时在北京租的房子实在太小,电视机没有地方放在正面,就在钢琴前放了一面镜子,让电视画面从后边映进去,弹琴时就可以直视前方了。他对曲子非常熟练,不用看手,演奏时眼睛一直看乐手,看指挥,这样也能帮助他合上。比赛结束后的颁奖音乐会他也越弹越有感觉。乐团里有人问他,是不是排练过很多次?他回答这是第一次,让乐团的人惊讶不已。肖邦这首曲子变化很多,尤其是第三乐章,和乐团合上是很难的。

文章作者

蒲实

发表文章153篇 获得8个推荐 粉丝1986人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里