方刚:突破性别角色养育儿子

作者:王海燕

2019-03-20·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5388个字,产生58条评论

如您已购买,请登录

口述/方刚

记者/王海燕

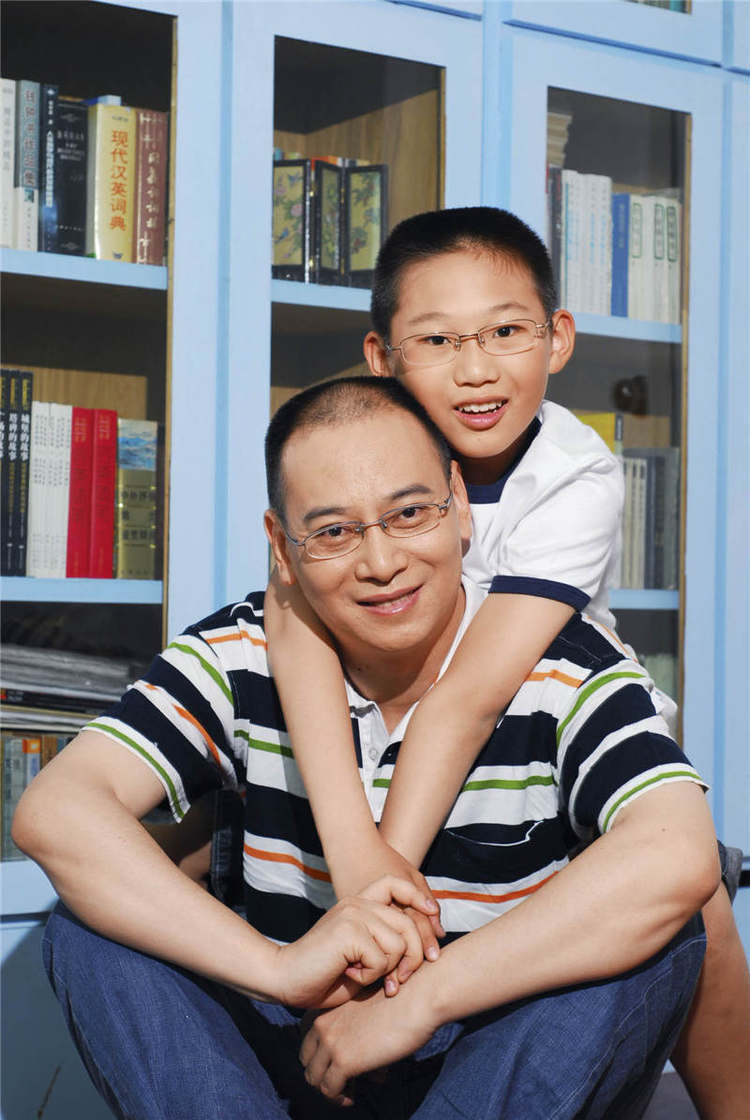

方刚是北京林业大学人文学院副教授、著名性学家,我最开始找他采访,是因为他的研究领域包含了“父亲参与亲子关系”,我希望从社会性别角色定位的角度,听听他的想法。他有一个20岁的儿子,目前在美国加州大学戴维斯分校读环境科学,一个在全球多数大学排行榜上排名第一的专业。但真正吸引我的是,那是一个特别快乐的年轻人,讲到父亲就忍不住咯咯发笑,直到如今,他们依然经常拥抱,互相说爱你,吃冰激凌会先给对方尝一口,他甚至理解不了叛逆期。我突然更想知道,作为试图颠覆传统性别角色模式的方刚,是如何当一名父亲的。

我想要女孩,她想要男孩

我和妻子结婚时,是铁定了心要作“丁克家庭”的,那时我觉得孩子不光是家庭的负担,还徒增社会人口压力,因为专门写了一篇质疑生育意义的文章到处发表。但妻子过了30岁,想法却一点点变了,甚至会梦到生孩子。

真的决定要孩子后,我一直希望是个女孩,因为社会对男性的要求太多了,要成功,要刚强,要养家糊口,我实在不希望自己的孩子再背这样的重轭。妻子倒是无所谓,说男孩女孩都一样,但直到儿子出生后,她才跟我坦承,她一直希望要个男孩,并坚信自己怀的是男孩。她和我的理由差不多,她说自己当了30多年女性,感受到了太多的不便与不幸,她不想自己的孩子再重蹈覆辙了。妻子幼年时,我岳父母一直希望有个儿子,所以连续生了六个女儿才放弃努力。

孩子是1998年出生的,那两年我刚好连着写了好几本跟社会性别角色相关的书籍,父亲这一角色自然也在关注范围内。那时候国内关于父亲参与亲子关系的研究特别少,其实到现在还是很少。而我们的主流教育观念中,还是要求父亲做硬汉、多挣钱,可以冷漠和严厉,但这并不符合我的价值观。

我自己的父亲在“文革”中自杀了,当时我3岁,后来母亲独自抚养我和姐姐长大,所以幼年时我对父亲没什么概念,也没有特别渴望过。直到成年以后,才慢慢觉得,也许有父亲的确会不一样,我不是说父亲的缺失,母亲不能补上。而是父亲不在了,母亲很忙,我们一家一直被压迫,寄人篱下,颠沛流离,有父亲在肯定不是那种场面。可能就是少年时代缺少这样一个保护者的角色,所以从幼儿园到高中,我一直是校园霸凌中的受害者,一直到高中了,还有人叫我“娘娘腔”。那时候我是极度敏感自卑的,直到20多岁了,跟陌生人说话还是会结巴。

我小时候期待过自己有男子汉气概,但长大后我就特别反感这一套了,甚至立志要反叛和抗争。儿子出生后,护士抱着孩子对我喊“是个男孩儿”,其实我第一反应是“这个世界上又多了一个要承受种种负荷的男性”。

到底要怎样做一个爸爸,其实我也不太确定,我在医院陪产的时候看了许多育儿书,似乎并没有得到太多经验,印象最深的只有一条,“给孩子自由”。好在妻子本来是学幼儿教学的,所以还是有一些经验,让我们不至于太慌张。倒是后来我自己办男德班,做了许多课程,比如让学员们用道具模仿妻子怀胎时的行动不便,鼓励他们进产房陪产,学习如何抱孩子、怎样用奶瓶给孩子喂奶、如何跟孩子沟通交流、怎么跟孩子做游戏。我想让他们学会和孩子互动,因为只有这样才能和孩子建立起非常亲密的情感连接。

文章作者

王海燕

发表文章-5篇 获得17个推荐 粉丝717人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里