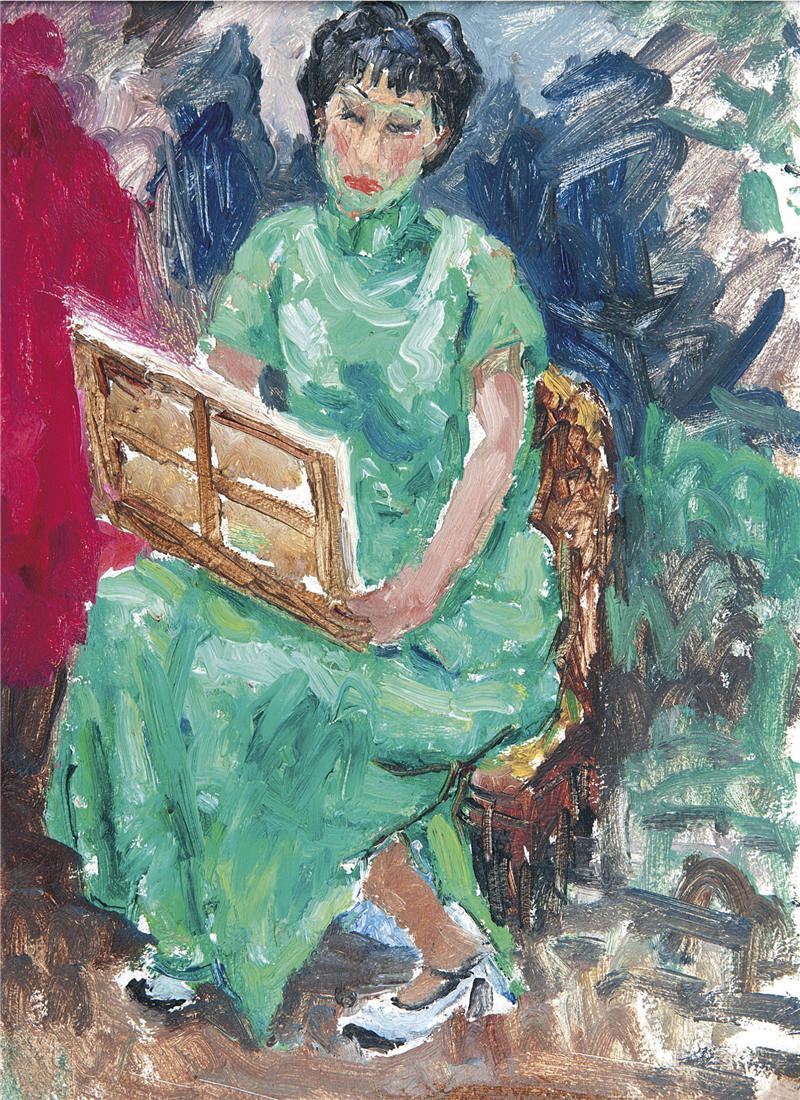

传奇之外的画家潘玉良

作者:三联生活周刊

2018-12-21·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3449个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

文/李梦

二次赴法

1937年5月的法国,战争阴云隐现,却似乎并未影响人们参观在巴黎举办的万国博览会的热情。那一年的博览会,以“现代世界的艺术与技术”为主题,展示了波兰的工业振兴计划、瑞典的新型农产品、荷兰的邮政事业发展史,也举办了一场以女性艺术家为主题的展览。中国画家潘玉良(1895~1977)作为那场女性艺术家展览的参与者之一,与全世界40多个国家的、超过3000万参与者及参观者一起,赶赴巴黎。

“她原本打算在欧洲停留两年,没想到在异乡一住便是40年,再也没有回到中国。”巴黎赛努奇亚洲艺术博物馆馆长易凯(Eric Lefebvre)在采访中说,“后半生一直留在法国,并不是潘玉良主动的选择。”

名为“春之歌:潘玉良在巴黎”的展览正在亚洲协会香港中心举行,展出这位20世纪极富代表性的中国女艺术家的绘画及雕塑作品逾60件,且几乎全部是她第二次前往欧洲后的创作。

1921年,潘玉良有过第一次赴法国学习美术的7年经历。自1928年离开欧洲回到中国,潘玉良在上海美术专门学校以及南京中央大学任教,也发起成立“中国美术会”和“中华学艺社”等艺文组织,她却觉得自己归国10年,画技与学艺并无长进,因此渴望借着参与万国博览会的机会,再度游历欧洲,汲取创作上的灵感。

两年后,原定的返国日子近了,却遇上第二次世界大战爆发,德国军队占领法国,潘玉良不得不避居法国乡下;待6年后“一战”结束,中国又爆发国内战争,加之50年代的全球性东西“冷战”,潘玉良欲归而不得。等到1964年,中国与法国终于建交,她却因为健康状况不佳,难以支撑长途旅行的奔波,不得不放弃了最后一次的回国计划。

1977年潘玉良去世前,嘱托好友王守义将自己的全部作品带回中国。1984年,在中国文化部的协助之下,她生前创作的4000多幅作品被辗转运回国内,收藏在安徽省博物馆中,而安徽正是潘玉良的丈夫潘赞化的故乡,也是两人成婚的地方。

关于潘玉良的各种记述,笔墨大都放在描述她和潘赞化的传奇感情经历上面。确实,如果没有潘赞化,潘玉良无法走上职业艺术家的道路。1913年,革命党人出身、位居芜湖海关监督的潘赞化帮助18岁的潘玉良脱离了青楼的处境,介绍她跟随自己的朋友、上海图画美术学院教师洪野学画,支持她入读上海美术学校西洋画科,与男同学同处一室学习素描、描摹人体。在那个男尊女卑的时代,潘赞化娶了潘玉良,又送她留洋深造,与其说是为了爱情的付出,不如说是更看重她不寻常的艺术才华。

从1937年潘玉良第二次赴法,到1958年潘赞化去世,他们二人在这20年时间里无法见面,但不停地通信。后半生在法国的40年,潘玉良“一不入籍,二不谈恋爱,三不签约画商”,一直将丈夫送给她的鸡心项链戴在身边,吊坠中镶嵌着两人当年的合照。

“在20世纪留法的中国艺术家中,潘玉良的经历非常特殊。”易凯告诉我,不论是林风眠、徐悲鸿与常玉等第一代留法艺术家,抑或是赵无极、朱德群和吴冠中等在40至50年代赴法深造的第二代中国留法艺术家,都面临“去”或是“留”的问题。有些回到中国,画风转变,受到社会写实主义(Social Realism)的影响,例如徐悲鸿;另一些像常玉,则一直留在法国。只有潘玉良,赴法回国又再赴法,如此特别的生命经验,亦影响了她的创作风格。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6066篇 获得10个推荐 粉丝47986人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里