董其昌的眼力:闲雅享乐和艺术市场

作者:薛芃

2018-12-12·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4902个字,产生17条评论

如您已购买,请登录

好眼力的较量

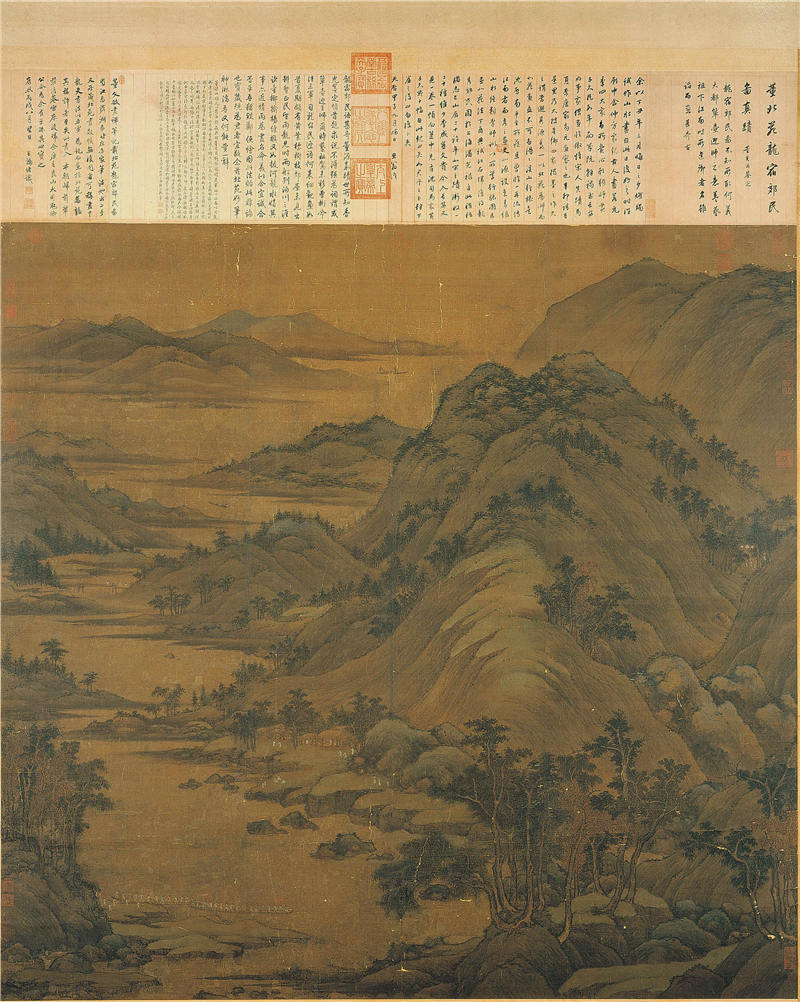

万历二十五年(1597),是董其昌作为收藏家的丰收年。这一年,他连续得到了两幅董源的作品。董源,五代画家,比董其昌的时代早600多年,流传下来的画很少。据传,只比董源晚100多年的北宋大书法家米芾平生只见到过5幅董源的真迹,而董其昌一年之内将两幅董源据为己有,展玩临仿,实在是太让历代文人眼红了。

根据上海博物馆书画部主任凌利中的研究统计,董其昌一共题跋了7幅董源作品。最早得到的一幅是《溪山行旅图》,那一年,他38岁。然而这幅画被称为“江南半幅董源真迹”,因为仅存半幅水墨立轴,又没有款印,但董其昌还是在其他的题跋中很肯定地写到这是真迹。

终其一生,董其昌都在苦心孤诣地寻访收藏着董源的作品。一般情况下,藏家大都钟情于同姓名家和本地名家的作品。董其昌每提到董源,总喜欢亲密地称为“吾家北苑”(董源事南唐主李璟时任北苑副使,故又称“董北苑”),可见他对董源的画迷恋至深。在他著名的“南北宗论”里,董其昌将唐代王维视为“南宗”的源头,可惜到了明代,王维的书画更只是个“江湖传说”,难寻真迹,紧随其后的董源就成了一个尚可触及的精神领袖。

由于出生地方乡绅家庭,年轻时期的董其昌还没有财力购买书画,多是在其他显宦或大藏家那里看到古代字画。中年之后,为官多年,既有政治地位又有财力,更关键的是他的审美趣味和生活方式早已脱离了乡绅阶层,进入士绅阶层,这时,他开始按照自己的“南宗”体系设想来购买作品,并成为那个时代的首屈一指的鉴藏大家。

在上海大学美术学院教授、美术史家徐建融看来,如果将中国艺术的发展以西方概念中的“古典”和“现代”类比,那么董其昌和他的时代就是中国绘画从古典走向现代的转折点。“在这个时代,读书人的价值观发生了根本性的转变,从‘为天下’到‘为自己’。”徐建融向我解释道,“从前读书人那种天下兴亡匹夫有责的使命感,到了明末时期,弱化了很多。在李贽‘士贵为己,务自适’的倡导下,读书人越来越为自己而读书,比如像董其昌就提倡‘以画为乐’。”

丧失了治国的使命感,除了这顶乌纱帽本身,为官也就没有那么有吸引力了。因此,很多明代文人经过一小段出仕,宁愿请辞回家,加入到隐逸之士的行列。明代人对出仕做官的兴趣也比前代小得多,据统计,明代平均每年进士及第的人数只有宋代的一半。这样一来,很多受教育的精英阶层并未出仕,士绅阶层的群体也就越来越庞大了。加拿大汉学家卜正民(Timothy Brook)指出,所谓“士绅”,更多的是指向社会文化而非经济的类别,它的核心部分是那些通过科举考试而取得名衔的人,还包括那些凭借文化才能和社交网络,得以进入精英学术圈和鉴赏圈的人,他们普遍拥有崇高的社会地位和声誉。因此,要进入士绅阶层必须具备几个条件:科举、文化、社会地位。

明朝初年经济得到恢复之后,奢侈品消费就逐渐开始增加,明中后期达到了一个顶峰的状态。琴棋书画、吟诗作赋、花天酒地的生活逐渐风靡开来,士绅们努力开发着各种新奇的玩乐方式来自娱自乐,或是彰显着自己独特的品位,过上风雅生活。

人们解决温饱之后,为什么会需要奢侈品呢?卜正民解释道,奢侈品存在的必要性是把上等人和其他人区分开来。所谓审美、品位等文化区别,本质上还是阶层的区分。在明代中后期,后富起来的商人们为了实现阶层跨越,将自己的经济能力转化为社会地位,他们拼了命地学习士绅的审美和生活习惯,包括购买贵重物品以显示财富能力。这让原有的士绅阶层感到恐慌,因为他们发现,下层想要往上爬的人太多了,一不小心就被人超越了。

万历年间的畅销小说《金瓶梅》,虽然讲的是北宋西门庆的故事,实际上处处写的是明末生活。里面有一个细节,说西门庆家的大厅“四壁挂四轴金碧山水”,或是“两边挂的画,都是紫竹干、绫边、玛瑙轴头”。西门庆就是商人,他也买字画来附庸风雅,可惜他挂的金碧山水是当时最俗的画,两壁字画左右对列也是一种没什么品位的表现,如此布置还被来往客人频频恭维,可见兰陵笑笑生的暗讽之意。

古玩字画是品位提升最简单的途径之一,门槛不算高,有钱就能买,但能玩得好不是易事。这时,上层士绅与商人或其他阶层的界线也就划分开了,“风雅”不是每个有钱人都能做得到的,得有文化、有品位才行,这是士绅阶层得以站在“晚明鄙视链”最顶端的核心因素。

某种程度上说,士绅阶层也是一种自主聚合出的群体,他们自我标榜,主动隔离其他阶层,正如艺术史学者石守谦的阐释:“对于中国社会精英阶层的成员而言,大众文化虽然存在,却不值得认同;不仅不能认同,而且经常是抨击的对象。在那个抨击的过程中,精英分子一方面是在积极地创造他们的精英性,刻意拉大他们与大众间的距离;但是,他们无法完全抗拒大众文化的焦虑,担心他们会沉溺于生活周遭的需求与诱惑中,与大众的区别,日益难以维持。”所以,风雅的士绅阶层本身也是充满了矛盾性,一边追求着风雅,一边又要抵抗世俗的诱惑,以维持身份。

但在这个时代,真正的文化准绳仍然一直被攥在士绅们的手里,有钱人则怀着一种商业冲动,不断地去追逐时尚,最终导致炫富风气的盛行。中年之后的董其昌便是这条“晚明鄙视链”顶端中的顶端人物。

据凌利中统计,经董其昌手题跋或鉴赏的古代字画共有290幅,这些作品足以构成一部到他为止的中国书画史。因此,董其昌深谙中国书画发展的脉络,他不仅收藏自己推崇的“南宗”一派,对不那么偏爱的“北宗”作品也并不排斥。在他的艺术世界里,收藏与书画创作是相互支撑的关系,日益丰富的收藏不断拓宽着他的眼界,从而滋养自己的艺术创作。在这个过程中,董其昌逐渐练就了甄别古代字画的好眼力,所有风雅、品位、阶层特质最终都浓缩到了对艺术的判断力上,这种判断力和社会地位的日益稳固成为他的话语权。这样一来,他自己的字画也就价格不菲,他题跋过的古画也能卖出更好的价格。就像如今的风雅名人一样,“董其昌”这三个字本身就是一副金字招牌,他在晚明士绅阶层的这场“眼力较量”中拔得头筹,实际上也代表着整个士绅阶层文化品位的优越感。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得2个推荐 粉丝920人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里