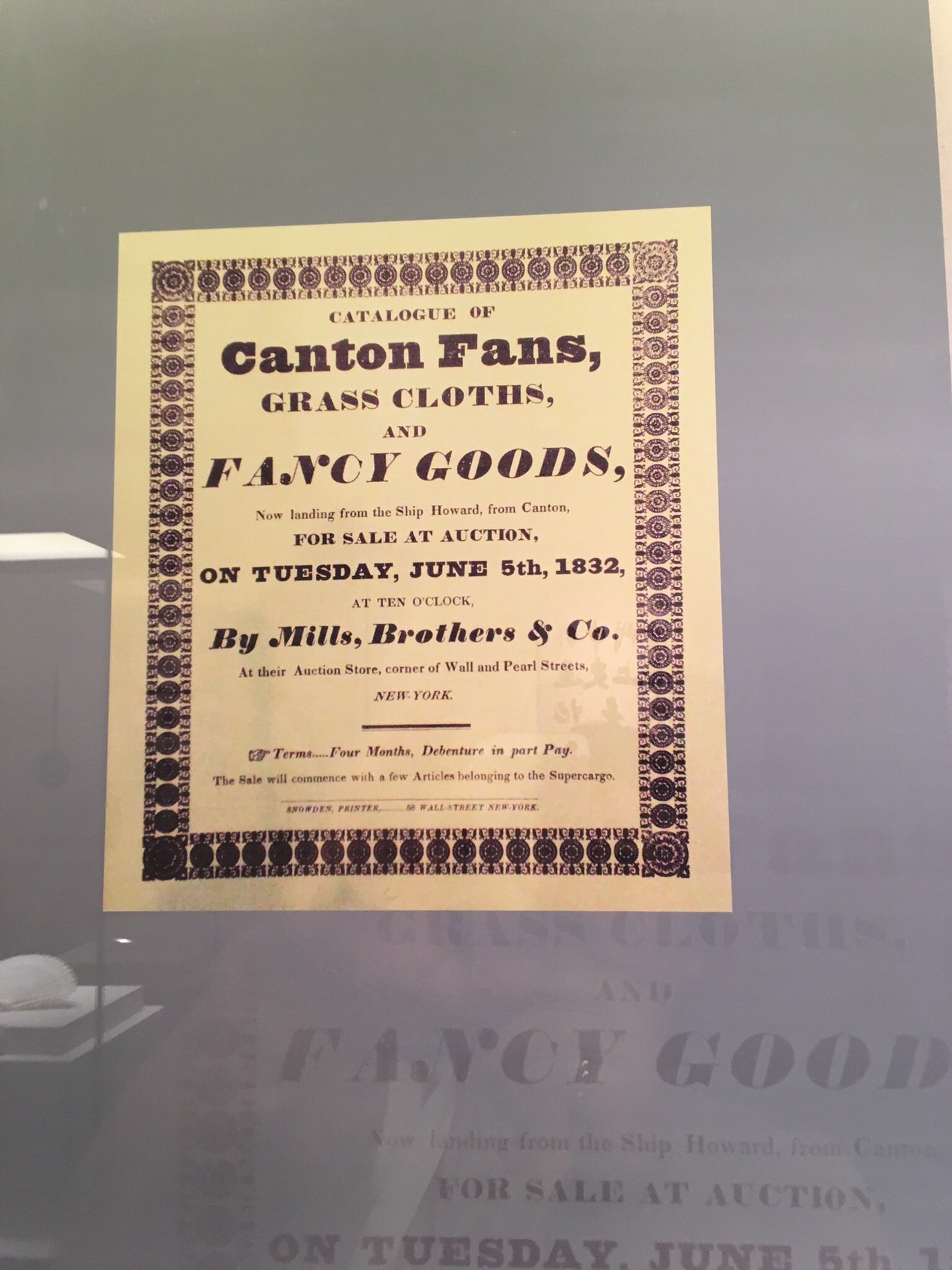

从东到西,外销瓷的黄金时代

作者:薛芃

2018-11-21·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5452个字,产生11条评论

如您已购买,请登录

迷恋瓷器的欧洲人

17世纪荷兰最著名的画家之一约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer)只留下了34件作品,但件件都是历史学家的心头爱。艺术层面上如何值得玩味并不是他们关注的重点,而维米尔几乎每件作品中的室内陈设、着装都无比真实地还原了17世纪荷兰市民生活的场景,这是让历史学家们兴奋的。

《窗边读信的女子》是一幅典型的“维米尔式”女性人物画。画中女子面朝窗外读信,桌上堆叠地铺着一块纹样精美的红色毛毯,毛毯来自土耳其,这本该是一块地毯,但也许是由于太过贵重,并不是所有人都舍得把它铺在地上。毛毯上面,斜放着一只青花瓷盘,盘中堆满水果,还散落了一些在毛毯上。维米尔是个着迷光影表达的画家,因此他比其他人更喜欢在画面中安排像中国瓷器这样有光泽感的器物。

毛毯、青花瓷盘都来自东方世界,在17世纪的荷兰已经可以进入日常生活中,这是画面传达的表层信息。在维米尔存世的这34幅绘画中,更常出现的一个室内陈设是地图,或地球仪,代表着当时荷兰发达的航海水平,探索世界的求知欲,及已经从葡萄牙、西班牙手中夺走了“海上霸主”地位的优越感。荷兰人通过海路将瓷器这些东方新鲜玩意源源不断地运回国,根据加拿大汉学家卜正民(Timothy Brook)的描述:“到了17世纪中叶,荷兰的房子都是用中国瓷器装饰的。画家将中国瓷盘放入居家场景中,以呈现一抹阶层意味和现实感。”事实上,在维米尔的家乡小城代尔夫特,瓷器出现在维米尔时代之前,东印度公司代尔夫特商会的旗舰“代尔夫特徽章”号曾两次远航亚洲,分别在1627年和1629年回国,共带回了1.5万件瓷器,其中一部分留在了当地,另一部分销往外地。

这幅画画于17世纪50年代末。50年代的这10年,是中国瓷器迅速融入荷兰生活的一个时期,再往前倒一二十年,中国的瓷器还很少出现在绘画中。此时是中国的乾隆年间,已进入瓷器在欧洲传播的“相对平民化”阶段,故宫博物院器物部研究员郑宏向我解释道:“所谓‘相对平民化’,并不是指普通百姓可以消费得起,只是瓷器的普及已从更早期的宫廷、王室,降至贵族和富有的中产阶层。”但是在荷兰,由于市民经济发达,这个消费群体比欧洲其他国家要更大。

欧洲人对瓷器的迷恋,大概是从他们看到这样器物的第一眼起,但这个明确的时间点已无从考证,13世纪马可·波罗在他的游记里也仅提到过一次。由于受海禁政策和朝贡贸易的限制,明前期的中国瓷器外销不及宋元兴盛,也几乎没有“登陆”欧洲大陆,但在域外早已奠定的声誉并没有受到影响。随着明海禁的开放,嘉靖时期(1522~1566)以来,瓷器外销的规模不断扩大,随着大航海时代的到来,欧洲成为外销的主要市场。在15世纪末到16世纪初的大航海时代,葡萄牙人和西班牙人从中国带回了不少瓷器。然而,还有很多瓷器没能带回去。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得18个推荐 粉丝920人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里