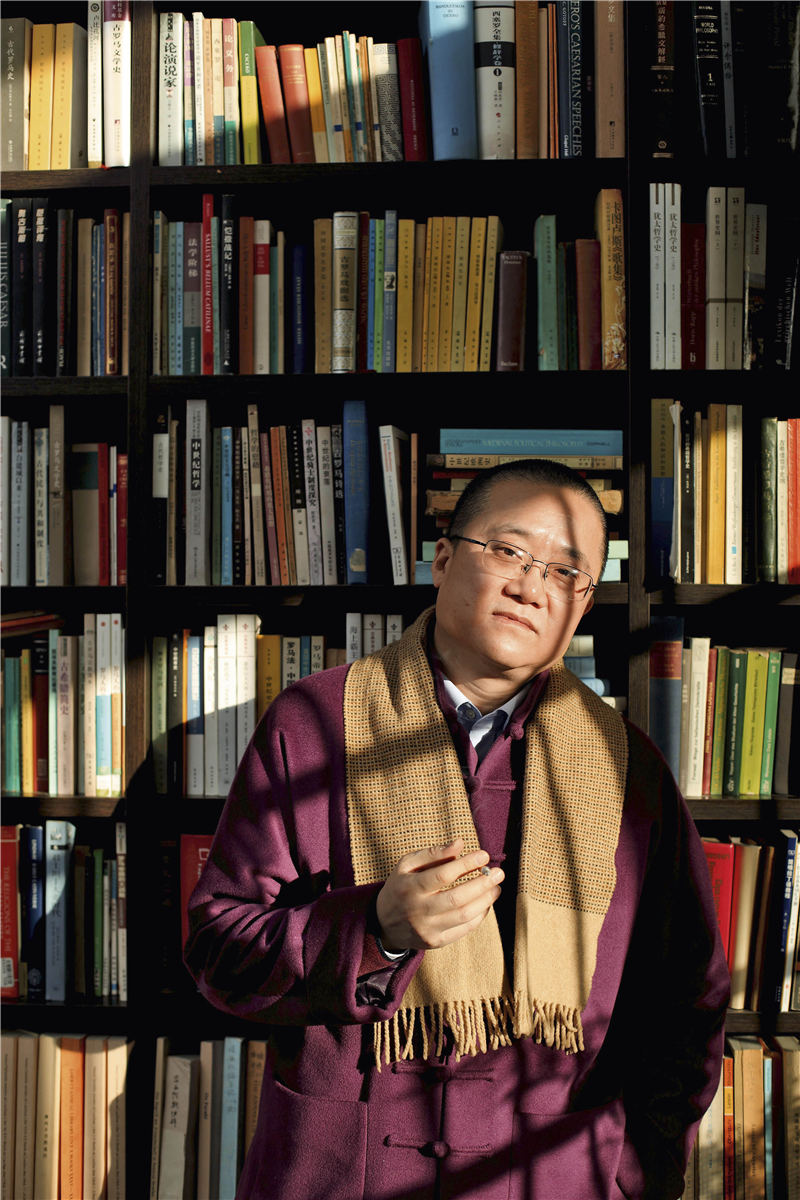

刘小枫:面向当下的古典政治哲学求索

作者:刘怡

2018-09-29·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4625个字,产生4条评论

如您已购买,请登录

口述/刘小枫 采访、整理/刘怡

1974年春天高中毕业后,我到重庆丰都靠近武隆仙女峰的大山里插队落户,当时抱定的信念是“扎根农村一辈子”,村里的农民纷纷打量我是否可能做谁家的女婿。差不多用了两年左右时间,我学会了所有农活,在农民乡亲眼里已经够得上合格劳力的标准。这时我才明白,毛主席并非真要我“扎根农村”,而是要我认识中国的土地。所以,在完成“认识土地”这项阶段性任务之后,我开始自学古代汉语和古典乐理,迷上了拉小提琴,也读了一些外国小说:《约翰·克里斯多夫》读了三遍,喜欢莫泊桑、梅里美,但不喜欢巴尔扎克。

当时大部分国有单位实行“子女顶替”的招工制度。我父亲在重庆市文化系统工作,1977年秋天他退休后,我“顶替”他进了文化局下属的市图书馆。这个图书馆创建于1946年,为了纪念前一年去世的美国总统罗斯福,开馆时定名为“国立罗斯福图书馆”。1949年,第一任馆长严文郁去了美国,任职于联合国图书馆,后来转到俄亥俄州立大学任东亚图书馆主任。之后的20多年里,严先生一直在给重庆市图书馆寄资料,主要是美国期刊、新书通讯、联合国教科文组织的科技出版物之类。有一次,我在馆内一个公共走廊边上的外文废旧期刊堆里翻到一本1956年的《时代》周刊,里面报道“匈牙利事变”的血腥照片让我浑身战栗:世上竟然有这种事情!当时我就下决心要学好外文,否则自己的眼界必受限制。因此,在图书馆工作的那一年里,我组织了一个法语学习小组,请馆内懂法语的老师给我们几个年轻人讲课。

恢复高考来得很突然。1977年冬天我匆匆忙忙参加考试,上了录取线也通过了体检,不知何故没有被录取,迟了一年才如愿以偿。因为喜欢文学,我报考的是四川外语学院的法语专业,却阴错阳差被分配到了德语专业。当时我从陀思妥耶夫斯基的回忆录里得知,要成为好的小说家,先得学好哲学,于是就找到一本艾思奇的《大众哲学》来读,但没读懂,却不明就里地觉得哲学很乏味,从此不再理会任何“纯”哲学书籍。大学时代我把大部分闲暇时间拿来读历史书,从文学史、哲学史、中国通史直到世界史。要是当时我能注意到陀思妥耶夫斯基读的是什么哲学书,就不会不幸多走了后来的20年弯路,因为陀思妥耶夫斯基说:他最喜欢读柏拉图。

因为喜欢文学,同时又偏好理论性的东西,加上当时学界正兴起“美学热”,1982年我报考了北京大学哲学系美学专业的硕士班。由于我是学德语出身,硕士论文以德国美学为题遂也变得顺理成章。至于为什么最后搞成了现代性批判,现在想来与海德格尔的影响有关,他让我改变了对哲学的看法。1986年,我的这篇硕士论文以《诗化哲学》为题单独出版,无意中呼应了80年代的新诗潮,但其实我对诗歌一窍不通。这本书关注的是启蒙运动之后,德意志学界为什么会出现“美学热”,而英国和法国却没有类似的情况。现在回过头看,这个思想史问题还是过于复杂了。假如我当时就能读到卡尔·施米特的《政治的浪漫派》,我的认识就不会那么简单、平面。不过在80年代初,不仅是我本人,整个中国学界的学术视野都还非常狭窄。

1985年硕士毕业后,我到深圳大学中文系担任助教。系主任乐黛云教授交给我一个写作“比较诗学概论”的任务,我无法推辞,结果写成了不伦不类的《拯救与逍遥》,于1988年出版。但这本书关涉的问题相较《诗化哲学》要开阔得多,而且直面中国思想的“世纪性难题”,即中国学人应该如何认识西方文明。与当时坊间流行的“新启蒙”或“传统文化批判”等议题相比,我认为这才是中国思想面临的“真问题”。当时这本书曾经颇受好评,但到了新世纪却被一些反对者当作论据,批评我“背叛”了曾经的自己。但倘若一个人关注的是中国思想面临的真问题本身,那他就不会看重自己如何被人评说。所以十几年后,我又修订再版过这本书。

动笔写作《拯救与逍遥》之前,我已经在同时研究基督教理论和社会理论。到了1989年,我到瑞士巴塞尔大学读博士,论文题目选择了马克斯·舍勒(Max Scheler),而我的博士生导师奥特(Heinrich Ott)以凭靠海德格尔的思想阐发神学观念见长。舍勒既是现象学家和社会理论家,又是基督教精神的现代传人,他致力于将传统基督教精神与现代学问样式相结合,这让我着迷。90年代初,全球学界一度兴起“现代化问题热”,当时讨论“亚洲四小龙”就像今天讨论“中国崛起”一样时髦。但我觉得,在搞清楚现代西方的思想大家是如何面对现代性问题之前,谈论本土的现代化问题难免缺乏理论深度。因此在写完博士论文后,我在1996年出版了《社会理论绪论:现代性与现代中国》。

文章作者

刘怡

发表文章196篇 获得2个推荐 粉丝2498人

身与名俱灭、江河万古流

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里