世界主义的挽歌

作者:维舟

2018-09-06·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2997个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

文/维舟

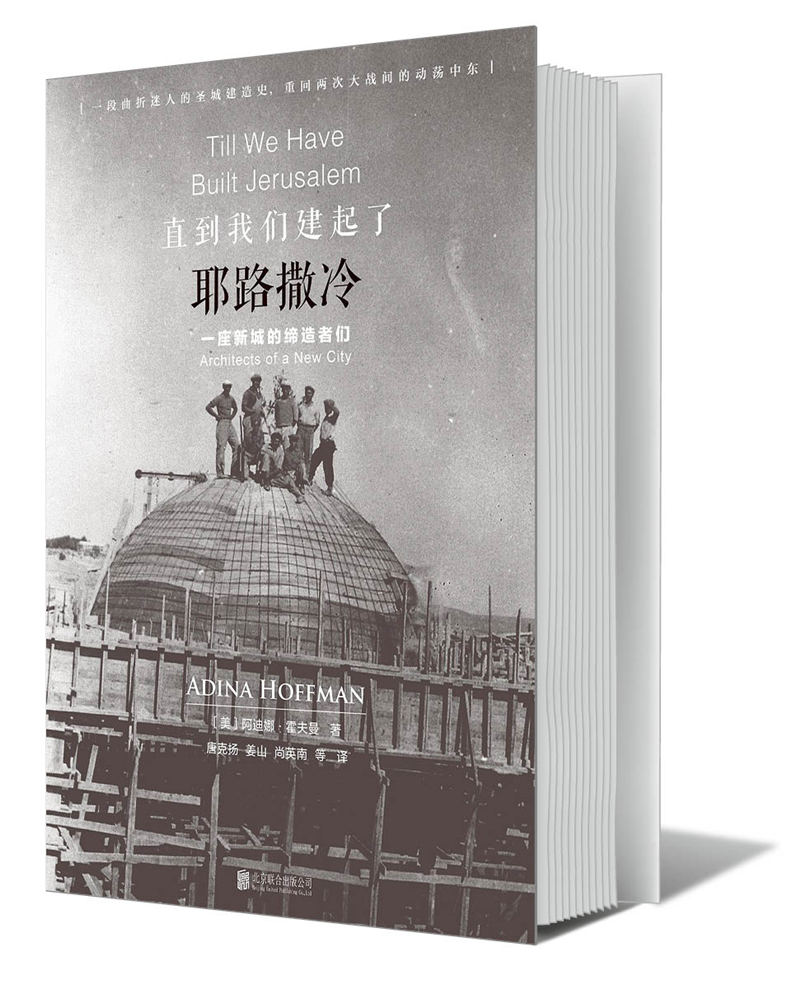

民族国家的建筑

在两次世界大战的废墟上,人人都觉察到,有很多以往的东西已经不可挽回地改变了。这种改变的主基调,通常被认为是一件好事:殖民地和民族解放的浪潮随之而来,很多国家的名字有史以来第一次出现在世界地图上,为自己赢得了一席之地。在这样的进行曲中,很容易被人忘记的一点是:随着民族国家模式在各地一个接一个地被不断复制,加上“二战”期间尤为残酷的民族清洗、人口交换和国家边界强化了其不可渗透性,以往那种民族多样性、文化多元的盛况,在世界的各个角落差不多都遭到了重创。

以色列当然也不例外,何况这个国家的建国神话之一,就是一群回归“故土”的离散者,在“没有人民的国土”上重建的家园。在这样的意象中,在他们迁入巴勒斯坦时,这里的景观要么是无关紧要的,要么就应当恢复到《圣经》时代的样子——除了成为犹太民族的家园之外,它不应当是其他任何样子。显而易见,这意味着从建筑到旗子,都要发出清晰的信号,以捍卫以色列这一核心认同;在这种情况下,多元文化的景观是艰于生存的。

对耶路撒冷来说,这一新命运就尤为不同寻常了。在几乎两三千年的历史上,作为犹太教、基督教和伊斯兰教三大宗教的圣地,这里一直是人流混杂之地——在它的历史上曾被不同势力占据又收复多达44次,但没有哪一个能一直占据绝对优势。在奥斯曼帝国统治的时代,错综复杂的城区里每一片居民区都有一个不同的民族居住;尽管彼此对立的天主教和东正教都宣称对圣地拥有最高守护权,但圣墓大教堂长期以来都由天主教、基督教、亚美尼亚、塞尔维亚、基督教马龙派、格鲁吉亚等八个教派所有。耶路撒冷从来都不专属于哪个民族:作为世界中心,它当然也向全世界人开放。

1917年冬天,当英国人从土耳其人手中接管这座圣城时,它在很大程度上仍然是一个中世纪城市,看上去狭小、破旧而又阴郁。不久,英国宣布它为巴勒斯坦的首都,这是自十字军东征之后耶路撒冷首次成为一国之都。为了在安置欧洲犹太新移民的同时保护城市原貌,英国当局规定:耶路撒冷新建房屋的外表必须由沙岩建造。的确,在建筑传统上,巴勒斯坦不是一个刚刚诞生的国家,但既要延续传统,又要创新,这无论在哪里都不是一件容易完成的使命。

美国作家阿迪娜·霍夫曼讲述的虽然只是耶路撒冷在很短一段时期内(大体在1922~1948年间)的城市建筑史,但它所隐含的意味却是几乎所有传统的城市在现代化时都会遇到的难题:如果缺乏对传统和文化多元的尊重,现代化所带来的常常是城市面貌的粗暴破坏和贫瘠化。这么说并非耸人听闻,至少在耶路撒冷之前,另一座圣城罗马就曾有过类似遭遇:在1870年被定为意大利首都之后,原先的宗教仪式和修道院都遭到清理,很多名胜毁于一旦。英国作家奥古斯都·黑尔在仅仅一年之后出版的《罗马行记》中就抱怨说:“丑陋的新街道模仿着巴黎和纽约的样子,让想起以前罗马面貌的人很生气。”他甚至认为“撒丁王国12年的统治对罗马的美景和名胜古迹造成的破坏,比哥特人和汪达尔人当年侵略罗马造成的破坏还要大”。当时的很多外国观察者都会同意他的这一看法:房地产开发给罗马造成了空前的大破坏,很多新房子又高又丑,作为刚完成统一的意大利首都,还常常充斥着某种民族主义的单调风格。

文章作者

维舟

发表文章33篇 获得2个推荐 粉丝419人

涉猎驳杂,少时沉迷于古典文学与历史,长而旁及社会学、人类学等

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里